玛蒂尔达皇后

| 玛蒂尔达 | |

|---|---|

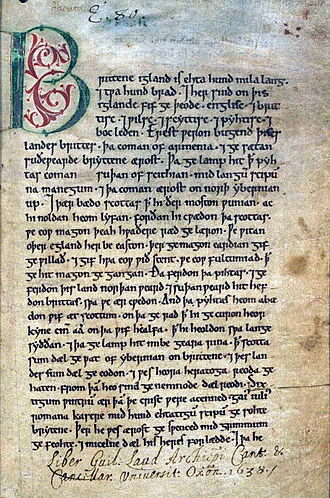

12世纪《狮子亨利的福音书》中的玛蒂尔达画像 | |

| 在位期间 | 1110年1月7日 – 1125年5月23日 |

| 加冕 | 1110年7月25日 |

| 英格兰女领主 (有争议) | |

| 统治 | 1141年4月8日 – 1148年[1][2] |

| 前任 | 斯蒂芬(英格兰国王) |

| 继任 | 斯蒂芬(英格兰国王) |

| 竞争者 | 斯蒂芬 |

| 出生 | 约1102年2月7日 可能生于英格兰温彻斯特或萨顿考特尼 |

| 逝世 | 1167年9月10日(65岁) 法国鲁昂 |

| 安葬 | |

| 配偶 | |

| 子嗣 | |

| 王朝 | 诺曼底 |

| 父亲 | 英格兰国王亨利一世 |

| 母亲 | 苏格兰的玛蒂尔达 |

玛蒂尔达皇后(约1102年2月7日 – 1167年9月10日),亦称莫德皇后[nb 1],是内战时期(又称“无政府时期”)英格兰王位的竞争者之一。作为英格兰国王亨利一世与诺曼底统治者的女儿及继承人,她幼年即嫁予未来的神圣罗马皇帝亨利五世。1116年随皇帝出巡意大利,在圣伯多禄大殿举行具争议的加冕礼,并担任帝国在意大利的摄政。玛蒂尔达与亨利五世未有子嗣,1125年亨利去世后,皇冠落入其政敌叙普林根堡的洛泰尔之手。

玛蒂尔达唯一的同母弟弟威廉·艾德林在1120年白船事件中丧生,导致其父与王国面临继承危机。孀居于神圣罗马帝国期间,玛蒂尔达被父亲召回诺曼底,并安排她与安茹的若弗鲁瓦联姻,以保护法国南部边境。亨利一世再无合法子嗣,遂指定玛蒂尔达为继承人,要求廷臣宣誓效忠她及其后代,但此决定未获盎格鲁-诺曼廷臣支持。1135年亨利去世后,玛蒂尔达与若弗鲁瓦遭到贵族反对,王位最终由她的堂兄布卢瓦的史蒂芬取得,他获得英格兰教会支持。史蒂芬虽巩固新政权,却面临邻国威胁与国内反对势力的挑战。

1139年,玛蒂尔达在异母兄长格洛斯特伯爵罗伯特和叔父苏格兰国王大卫一世支持下武力进军英格兰,其夫若弗鲁瓦则专注征服诺曼底。1141年林肯战役中,玛蒂尔达军队俘虏史蒂芬,但她在西敏寺的加冕计划因伦敦民众激烈反对而流产。此后玛蒂尔达从未被正式宣告为英格兰女王,仅获“英格兰女领主”(拉丁语:domina Anglorum)头衔。同年温彻斯特溃败后,罗伯特伯爵被俘,玛蒂尔达同意以他交换史蒂芬。1142年冬,史蒂芬军队围困牛津城堡,玛蒂尔达夜间沿结冰的伊西斯河(泰晤士河支流)逃至阿宾顿,据传她身着白衣与雪地融为一体。此后战争陷入僵局,玛蒂尔达控制英格兰西南部,史蒂芬掌握东南部与中部,其余地区多由地方诸侯割据。

1148年,玛蒂尔达返回已由丈夫控制的诺曼底,留下长子亨利继续在英格兰作战。1154年《瓦灵福德条约》签订后,亨利被确认为史蒂芬继承人,并即位建立安茹帝国。玛蒂尔达定居鲁昂附近,晚年致力于诺曼底行政事务,必要时代理儿子施政。尤其在亨利统治初期,她提供政治建议,并在贝克特争端中尝试调解。她广泛参与教会事务,创建熙笃会修道院,以虔诚著称。1167年去世后,她安葬于贝克修道院高祭坛下,后迁葬至鲁昂主教座堂。

早年生活

[编辑]玛蒂尔达是亨利一世与首任妻子苏格兰的玛蒂尔达之女,可能于1102年2月7日生于伯克郡的萨顿考特尼。[4][nb 2]亨利是1066年入侵英格兰的征服者威廉的幼子,这次入侵造就了盎格鲁-诺曼精英阶层,许多家族在英吉利海峡两岸拥有领地。[6]这些贵族通常与法兰西王国关系密切,当时法国由诸侯领地组成,国王控制力薄弱。[7]玛蒂尔达的母亲是马尔科姆三世与威塞克斯的玛格丽特之女,属西撒克逊王族,为阿尔弗雷德大帝后裔。[8]对亨利一世而言,这场联姻增强其统治合法性;对玛蒂尔达之母而言,则是获得英格兰高位权力的机会。[9]

玛蒂尔达有一合法弟弟威廉·艾德林,其父有多名情妇,故她另有约22名异母兄弟姐妹。[nb 3]玛蒂尔达幼年记载甚少,她可能随母亲生活,学习阅读并接受宗教道德教育。[10][nb 4]英格兰宫廷中的贵族包括其叔父大卫一世(后为苏格兰国王)、异母兄格洛斯特伯爵罗伯特一世、堂兄布卢瓦的史蒂芬及布赖恩·菲茨康特等新兴贵族。[12]1108年,亨利赴诺曼底时将玛蒂尔达与威廉托付给坎特伯雷的安瑟伦,后者是玛蒂尔达之母赏识的教士。[13]未有玛蒂尔达外貌的详细描述,当代编年史称她极美,但这可能是对女性记载的惯例赞美。[14]

神圣罗马帝国时期

[编辑]婚姻与加冕

[编辑]

1108年末或1109年初,德国的亨利五世派使节至诺曼底,提议与玛蒂尔达联姻,并另函致其母。[15]这桩联姻对英格兰国王极具吸引力:女儿将嫁入欧洲最显赫的王朝,巩固自己作为新兴王室幼子的地位,并获得对抗法国的盟友。[16]作为回报,亨利五世获得1万马克嫁妆,用于筹备罗马加冕。[17]1109年6月,联姻细节在西敏宫敲定,玛蒂尔达因身份转变,于同年10月首次出席御前会议。[17]1110年2月,她离开英格兰前往德国。[18]

两人于列日会面后前往乌得勒支,4月10日正式订婚。[19]7月25日,玛蒂尔达在美因茨加冕为德意志王后。[20]夫妇年龄差距悬殊:玛蒂尔达仅8岁,亨利已24岁。[21]订婚后,她由特里尔大主教布鲁诺监护,学习德国文化、礼仪与政务。[22][23][nb 5]1114年1月,玛蒂尔达达适婚年龄,两人于沃尔姆斯举行盛大婚礼。[24]此后她开始参与德国公共事务,拥有自己的宫廷。[25]

婚后不久,亨利逮捕其宰相美因茨总主教阿达尔贝特等诸侯,引发帝国政治冲突。[26]叛乱随之爆发,教会(在帝国行政中扮演重要角色)亦表反对,导致皇帝遭教宗巴斯加二世绝罚。[27]1116年初,亨利与玛蒂尔达越过阿尔卑斯山进入意大利,企图与教宗彻底解决争端。[27]玛蒂尔达全面参与帝国政府,签署皇家特许状、接见请愿者并出席典礼。[28]同年余下时间用于巩固北意大利控制权,1117年初进军罗马。[29]

巴斯加二世在亨利大军逼近时出逃,教宗特使莫里斯·布尔丹遂于圣伯多禄大殿为两人加冕,可能是在复活节期间,后于圣神降临节再次加冕。[30]玛蒂尔达借此仪式宣称拥有神圣罗马皇后头衔。帝国由诸侯选出的君主(如亨利五世)统治,这些国王通常希望随后由教宗加冕为皇帝,但非必然。亨利五世曾于1111年胁迫巴斯加二世为其加冕,但玛蒂尔达的地位较不明确。[31]作为罗马人民的国王之妻,她无疑是合法的德意志王后,此后在印章与特许状中使用此头衔,但能否合法称“皇后”尚存疑。[31]亨利在1111年加冕后,仍交替自称“国王”与“罗马人的皇帝”。[32]

布尔丹的身份与加冕仪式本身皆具模糊性。严格而言,该仪式非正式加冕礼,而是年度“戴冠仪式”——统治者少数在宫廷公开佩戴王冠的场合。[33]布尔丹主持第二次仪式时已被绝罚,后被教宗嘉礼二世罢黜并终身监禁。[33]但玛蒂尔达坚持自己已在罗马正式加冕为皇后,[33]此头衔逐渐获广泛认可。[34]自1117年至去世,她始终使用皇后头衔;文书官与编年史家皆予承认,似无异议。[35]

寡居生活

[编辑]1118年,亨利北返阿尔卑斯山镇压新叛乱,留玛蒂尔达在意大利摄政。[36][nb 6]此后两年摄政记录甚少,但她可能积累了丰富的治国经验。[38]1119年,她北赴洛林与亨利会合。[39]亨利正寻求与绝罚他的教宗和解。[39]1122年,亨利与玛蒂尔达出席沃尔姆斯会议。[40]会议解决叙任权斗争,亨利放弃主教叙任权。[40]同年玛蒂尔达欲返英探父,但遭佛兰德伯爵查理一世阻挠。[41]历史学家玛乔丽·奇布纳尔推测此行目的包括讨论英格兰王位继承。[42]

夫妇未有子嗣,但双方未被认为不育,当代编年史家归咎于皇帝对教会的罪孽。[43][nb 7]1122年初,两人沿莱茵河巡视,亨利持续平定叛乱,但已罹患癌症。[44]1125年5月23日,亨利于乌得勒支去世,玛蒂尔达由其侄腓特烈(家族领地继承人)保护,并持有帝国权杖。[45]亨利是否对帝国未来安排留下指示尚不明确。[46]阿达尔贝特大主教说服玛蒂尔达交出权杖,主持选举,推举亨利旧敌叙普林根堡的洛泰尔为新王。[47]

23岁的玛蒂尔达面临有限选择。[47]因无子嗣,她无法以皇太后身份摄政,仅能选择成为修女或再婚。[47]虽有德国诸侯提亲,她决定返回诺曼底。[48]离德时,她放弃帝国境内领地,携珠宝收藏、个人皇权标志、亨利两顶王冠及珍贵的圣雅各伯之手圣髑返国。[49]

继承危机

[编辑]

1120年,白船事件彻底改变英格兰政治格局。约300名乘客——包括玛蒂尔达之弟威廉·艾德林与众多贵族——夜间自巴夫勒尔乘白船渡海赴英。[50]船只出港后即告沉没,疑因超载或船员醉酒所致。全船仅两人生还,威廉罹难。[51]

威廉之死使英格兰王位的继承问题陷入悬念。彼时,西欧的继承规则尚未完全定型:在法国,长子继承制日渐盛行,[52]传统上则由国王在生前为继承人加冕,使继承序列相对明确;相反,英格兰贵族只能指定一个“合法继承人池”,由其中成员在国王去世后通过竞争取得王位。[53]这一问题因过去六十年来诺曼底王朝的继承动荡而愈发严重:征服者威廉通过入侵取得英格兰王位,其子威廉二世与罗贝尔二世为继承权开战,而亨利则依靠武力方才掌控诺曼第。英格兰从未经历过一次和平且无争议的王位继承。[54]

亨利最初仍寄望能再育子嗣。其原配苏格兰的玛蒂尔达(玛蒂尔达之母)于1118年逝世后,亨利遂于1121年迎娶鲁汶的阿德莉萨为续弦,但两人婚后无嗣,王位继承危机逐渐显现。[55]亨利转而考虑让侄子继位,其妹诺曼底的阿德拉之子布卢瓦的史蒂芬是潜在人选,为此亨利安排史蒂芬与玛蒂尔达的表妹布洛涅的玛蒂尔达一世联姻,后者嫁妆丰厚。[56]另一侄子布卢瓦伯爵蒂博四世亦为亲密盟友,可能自认受亨利青睐。[57]威廉·克利托(罗贝尔二世独子)是法王路易六世属意人选,但威廉公开反叛亨利,故不合适。[58]亨利或曾考虑格洛斯特伯爵罗伯特一世,但英格兰传统习俗并不支持私生子继位。[59]1125年,玛蒂尔达的丈夫、神圣罗马帝国皇帝亨利五世去世,亨利一世的继承安排随之发生重大转变。[60]

重返诺曼底

[编辑]与安茹的若弗鲁瓦联姻

[编辑]

1125年,玛蒂尔达返回诺曼底,在宫廷生活约一年,其父仍期待第二段婚姻得子。[61]若此愿落空,玛蒂尔达是亨利属意的继承人,他宣布若无其他合法子嗣,女儿将为正统继承人。[62]1126年圣诞节,盎格鲁-诺曼贵族齐聚西敏宫,次年1月宣誓承认玛蒂尔达及其未来合法子嗣的继承权。[63][nb 8]

1127年初,亨利正式为玛蒂尔达物色新夫婿,收到帝国诸侯多项提亲。[65]他倾向让玛蒂尔达嫁予若弗鲁瓦(富尔克五世长子),通过联姻保障诺曼底南部边境。[66]自1106年征服诺曼底以来,亨利的统治屡受挑战,最新威胁来自侄子、新任佛兰德伯爵纪尧姆·克利顿,他获法王支持。[67]亨利必须避免诺曼底同时面临东西夹击。[68]威廉·艾德林曾娶富尔克之女玛蒂尔达,本可巩结盟约,但白船事件使联姻破灭。[69]亨利与富尔克因嫁妆争执,促使富尔克转而支持威廉·克利托。[70]亨利的解决方案是安排玛蒂尔达与若弗鲁瓦联姻,重建联盟。[67]

玛蒂尔达对嫁予安茹的若弗鲁瓦似无热情。[71]她认为伯爵之子配不上其皇后身份,且嫌双方年龄悬殊——玛蒂尔达25岁,若弗鲁瓦仅13岁。[71]图尔总主教拉瓦丹的希尔德贝特最终劝服她接受婚约。[71]玛蒂尔达勉强同意,1127年5月由罗伯特与布赖恩陪同至鲁昂正式订婚。[72]次年,富尔克决定赴耶路撒冷争取王位,将领地交予若弗鲁瓦。[73]亨利为未来女婿授骑士衔,两人于1128年6月17日在勒芒由勒芒主教与塞主教主持成婚。[73]1129年,富尔克离安茹赴耶路撒冷王国,宣布若弗鲁瓦为安茹与曼恩伯爵。[74]

争议

[编辑]这段婚姻并不美满,因为两人并不特别喜欢对方。[75] 关于玛蒂尔达嫁妆的争议进一步加剧:亨利虽授予她在诺曼底的多座城堡,但未明确说明何时能实际接管。[76] 亨利是否打算让杰弗里未来继承英格兰或诺曼底亦未可知,他可能刻意保持这种模糊性。[76] 婚后不久,玛蒂尔达便离开杰弗里返回诺曼底。[75] 亨利似乎将分居归咎于杰弗里,但两人最终于1131年和解。[77] 亨利召玛蒂尔达从诺曼底返回,她于同年八月抵达英格兰。[78] 九月,国王的大议会决定让她回到杰弗里身边。[78] 议会成员还再次集体宣誓效忠,承认她为亨利继承人。[78][nb 9]

1133年3月,玛蒂尔达在勒芒生下长子——未来的亨利二世。[80] 亨利一世闻讯大喜,亲自到鲁昂探望。[81] 1134年圣灵降临节,次子若弗鲁瓦在鲁昂出生,但分娩过程极其艰难,玛蒂尔达一度濒临死亡。[82] 她立下遗嘱安排后事,并与父亲争论安葬地点——玛蒂尔达倾向贝克修道院,亨利则坚持鲁昂主教座堂。[82] 她最终康复,亨利对第二个孙子的诞生欣喜若狂,可能因此要求贵族们再次宣誓效忠。[82][nb 10]

此后,玛蒂尔达与亨利的关系日益紧张。玛蒂尔达和杰弗里怀疑自己在英格兰缺乏实质支持,遂于1135年提议国王应将诺曼底的皇家城堡移交玛蒂尔达,并要求诺曼贵族立即向她宣誓效忠。[84] 此举将使亨利死后夫妻二人获得更大权力,但国王愤怒拒绝,可能是担心杰弗里会趁自己仍在世时夺取诺曼底统治权。[85] 南诺曼底随即爆发叛乱,杰弗里和玛蒂尔达以军事手段支持叛军。[52]

就在对峙期间,亨利意外病逝于里昂斯拉福雷附近。[86] 他临终前是否对继承问题有所表态尚无定论。[87] 当代编年史的记载皆受后续事件影响:亲玛蒂尔达的史料称亨利重申将所有领土授予女儿;敌对编年史家则主张亨利已放弃原计划,并为强迫贵族宣誓效忠她而致歉。[87]

战争序幕

[编辑]

亨利一世驾崩的消息传开时,玛蒂尔达和杰弗里正在安茹支援叛军对抗皇家军队——其中包括罗伯特·格洛斯特等玛蒂尔达的支持者。[52] 许多贵族已宣誓在诺曼底留守至先王安葬,这使他们无法返回英格兰。[88] 夫妻二人趁机进军南诺曼底,占领阿让唐周边多座关键城堡,这些城堡原属玛蒂尔达有争议的嫁妆。[89] 此后攻势停滞:诺曼贵族抵抗加剧,安茹本地也爆发叛乱,他们只能劫掠乡野。[90] 此时玛蒂尔达正怀着第三子威廉,历史学家对这是否影响其军事计划看法不一。[91][nb 11]

与此同时,斯蒂芬适时身处布洛涅,闻讯立即率亲卫队渡海赴英。罗伯特·格洛斯特虽已控制多佛和坎特伯雷港口,据称斯蒂芬初抵时曾遭拦阻。[92] 但斯蒂芬仍在12月8日兵临伦敦城下,随后一周逐步夺取英格兰统治权。[93] 伦敦民众拥戴斯蒂芬为新君以期换取城市新特权,其弟温彻斯特主教亨利则争取到了教会支持。[94] 斯蒂芬虽在1127年宣誓支持玛蒂尔达,但亨利成功说服众人先王强迫廷臣宣誓不妥,并暗示国王临终改变心意。[95][nb 12] 斯蒂芬于12月22日在威斯敏斯特修道院加冕。[97]

得知斯蒂芬在英格兰争取支持后,诺曼贵族齐聚勒讷堡商议拥立其兄蒂博四世为王。[98] 诺曼人主张,作为征服者威廉最年长的孙子,蒂博对王国和公国的继承权最合理,且远胜玛蒂尔达。[99] 讨论因突发消息中断:斯蒂芬将于次日加冕。[97] 蒂博的支持立即瓦解,因贵族们不愿为反对斯蒂芬而分裂英格兰与诺曼底。[100][nb 13]

1136年7月22日,玛蒂尔达在阿让唐生下第三子威廉,随后三年以边境地区为基地,将家臣骑士安置于周边庄园。[102] 她可能曾派昂热主教于尔热前往罗马,请教宗意诺增爵二世支持其主张,但未成功。[103] 杰弗里于1136年初入侵诺曼底,短暂休战后年底再度进犯,以烧掠庄园取代长期占领。[104] 1137年斯蒂芬返诺曼底,与路易六世和蒂博结成非正式同盟,共同遏制安茹势力扩张。[105] 斯蒂芬组军欲夺回玛蒂尔达的阿让唐城堡,但佛兰德雇佣军与本地诺曼贵族冲突,导致军队内讧。[106] 诺曼军队弃国王而去,迫使斯蒂芬放弃战役。[107] 他与杰弗里再订休战协议,承诺每年支付2000马克换取诺曼边境和平。[104]

在英格兰,斯蒂芬的统治初期尚算顺利,通过奢华宫廷聚会向支持者分封土地与恩赏。[108] 在路易和蒂博作证下,教宗意诺增爵二世认可其统治。[109] 危机很快浮现:玛蒂尔达的舅父大卫一世趁亨利死讯北伐,夺取卡莱尔、纽卡斯尔等要地。[96] 斯蒂芬迅速北进,在达勒姆与大卫达成暂时妥协。[110] 南威尔士叛乱爆发,至1137年斯蒂芬被迫放弃镇压。[111] 他虽平定鲍德温·德·雷德弗斯和班普顿的罗伯特(Robert of Bampton)在西南的两次叛乱,但获释后的鲍德温赴诺曼底成为国王的激烈批评者。[112]

叛乱

[编辑]

玛蒂尔达同父异母弟罗伯特·格洛斯特是最有权势的盎格鲁-诺曼贵族之一,掌控诺曼底领地及伯爵头衔。[113] 1138年他反叛斯蒂芬,引发英格兰内战。[114] 罗伯特宣布废除对国王的效忠,转而支持玛蒂尔达,触发肯特郡及英格兰西南大规模叛乱,但他本人始终留在诺曼底。[115] 自1135年以来,玛蒂尔达并未积极主张王位,某种程度上1138年的战争实由罗伯特主导。[116] 法国的杰弗里趁机再侵诺曼底。大卫一世也再次南侵,声援玛蒂尔达继位,攻入约克郡。[117][nb 14]

斯蒂芬迅速应对叛乱与入侵,主要精力放在英格兰而非诺曼底。王后玛蒂尔达携布洛涅船只资源赴肯特,欲夺回罗伯特控制的战略港口多佛。[113] 斯蒂芬派少量王室骑士北援对抗苏格兰,同年大卫军队在诺萨勒顿战役中败退。[117] 尽管获胜,大卫仍控制北方大部。[117] 斯蒂芬亲征西南欲收复格洛斯特郡,先北伐威尔士边区取赫里福德与什鲁斯伯里,再南进巴斯。[113] 布里斯托城防坚固,他转而洗劫周边地区。[113] 叛军期待罗伯特支援,但他全年驻守诺曼底,试图说服玛蒂尔达亲征英格兰。[118] 多佛最终在年末向王后军队投降。[119]

至1139年,罗伯特与玛蒂尔达入侵英格兰似已迫近。杰弗里和玛蒂尔达稳控诺曼底大部,年初即与罗伯特筹备跨海远征。[120] 玛蒂尔达还派昂热主教于尔热向教宗意诺增爵二世申诉,以世袭权利和贵族宣誓为依据主张英格兰王位。[121] 利雪的阿努尔夫为斯蒂芬辩护,指玛蒂尔达之母曾为修女,故其继承权不合法。[122] 教宗未撤销对斯蒂芬的支持,但此案确立了其王位争议性。[122]

内战

[编辑]初期行动

[编辑]

1139年夏末,玛蒂尔达终于展开入侵。鲍德温·德·雷德弗斯八月从诺曼底渡海至韦勒姆,试图夺港迎接玛蒂尔达军队,但被斯蒂芬部队逼退西南。[123] 九月,继母阿德莉萨王后邀她改在阿伦德尔城堡登陆,9月30日罗伯特与玛蒂尔达率140名骑士抵英。[123][nb 15] 玛蒂尔达驻守阿伦德尔城堡,罗伯特则西北进军沃灵福德与布里斯托,寻求叛军支持并联结格洛斯特的迈尔斯——此人趁机转投玛蒂尔达。[125]

斯蒂芬迅速南进围困阿伦德尔,将玛蒂尔达困于城堡。[126] 后接受弟弟亨利提议休战:协议细节不详,结果玛蒂尔达与骑士随从获释,被护送西南与罗伯特会合。[126] 释放原因仍不明。斯蒂芬可能认为此举最符合利益——释放玛蒂尔达以集中对付罗伯特,视后者为当前主要对手。[126] 阿伦德尔城堡被视为几乎不可攻克,斯蒂芬或担心大军受困南方之际,罗伯特在西部自由行动。[127] 另一说法是斯蒂芬出于骑士精神释放她:他性格宽厚有礼,而盎格鲁-诺曼战争通常不以女性为攻击目标。[128][nb 16]

在罗伯特据点布里斯托短暂停留后,玛蒂尔达定都邻近的格洛斯特,既安全地位于西南,又保持相对于异父弟的独立性。[130] 虽新增支持者有限,其控制区仍从格洛斯特与布里斯托向南延伸至威尔特郡,西达威尔士边区,东经泰晤士河谷至牛津与沃灵福德,威胁伦敦。[131] 影响力南抵德文与康沃尔,北至赫里福德郡,但权威在这些地区仍有限。[132]

玛蒂尔达面临斯蒂芬反攻。斯蒂芬先攻由布莱恩·菲茨·康特守御的要冲沃灵福德城堡,但发现防御过强。[133] 斯蒂芬续进威尔特郡攻特罗布里奇,途中夺取南瑟尼城堡与马姆斯伯里。[134] 迈尔斯东进回击,在沃灵福德袭击斯蒂芬后卫部队,威胁进逼伦敦。[135] 斯蒂芬被迫中止西征,东返稳定局势保卫首都。[136]

1140年初,伊利主教奈杰尔加入玛蒂尔达阵营。[136] 为夺取东盎格利亚,他以沼泽环绕的伊利岛为基地。[136] 斯蒂芬突袭该岛,奈杰尔逃往格洛斯特。[137] 罗伯特部下收复斯蒂芬1139年攻占的部分领土。[138] 为促成休战,亨利主教在巴斯召开和会,玛蒂尔达派罗伯特代表出席。[139] 会议因亨利与教士坚持由他们设定和约条款而破裂,斯蒂芬代表认为不可接受。[138]

林肯战役

[编辑]

- A: 威尔士军队

- B: 罗伯特

- C: 阿兰

- D: 斯特凡

- E: 威廉

- F: 福斯堤坝

- G: 林肯城堡

- H: 林肯座堂

- I: 林肯城

- J: 威瑟姆河

1141年初,玛蒂尔达命运骤变。[140] 北方大贵族切斯特的拉努夫因在冬季与国王失和,遭斯蒂芬围攻林肯城堡。罗伯特与拉努夫率大军反攻,1141年2月2日爆发林肯战役。[141] 国王亲率中军,阿兰据右翼,威廉·勒格罗守左翼。[142] 罗伯特与拉努夫骑兵优势明显,斯蒂芬令许多骑士下马组成密集步兵方阵。[142][nb 17] 战局初期,威廉部队歼灭安茹方的威尔士步兵,但随后玛蒂尔达军队渐占上风。[144] 罗伯特与拉努夫骑兵包抄斯蒂芬中军,国王陷入安茹军重围。[144] 激战后,罗伯特士兵俘获斯蒂芬,将其押离战场。[145]

玛蒂尔达在格洛斯特宫廷亲自接见斯蒂芬,后将他囚于传统上用以关押高级俘虏的布里斯托城堡。[146] 玛蒂尔达开始筹备加冕事宜,而加冕需教会认可并在威斯敏斯特修道院举行仪式。[147] 亨利以教宗特使身份于复活节前在温彻斯特召开教会会议。玛蒂尔达私下与亨利达成交易:以教会控制权换取教会支持。[148] 亨利移交国库——除斯蒂芬王冠外几近空虚,并将拒转阵营的敌人逐出教会。[149] 但坎特伯雷大主教蒂博不愿仓促承认玛蒂尔达,率教士与贵族代表团赴布里斯托面见斯蒂芬,后者鉴于现状同意解除臣民效忠誓言。[148][150]

复活节后的4月7日,教士再聚温彻斯特,次日宣布玛蒂尔达应取代斯蒂芬为君。她采用“英格兰与诺曼底女领主”(拉丁语:domina Anglorum)称号,作为加冕前的过渡头衔。[150] 虽有亲信出席,其他大贵族鲜少到场,伦敦代表团则拖延不至。[151] 斯蒂芬之妻玛蒂尔德致信抗议,要求释放丈夫。[152] 玛蒂尔达仍进军伦敦筹备六月加冕,但处境日趋艰难。[153] 虽获杰弗里·德·曼德维尔支持——他控制伦敦塔,但效忠斯蒂芬夫妇的军队仍驻扎附近,市民惧怕迎接女皇。[154] 原定加冕日前夕的6月24日,市民暴动反抗女皇与杰弗里·德·曼德维尔;玛蒂尔达与随从仓皇逃往牛津,守军次日投降。[155]

其间,安茹的杰弗里再侵诺曼底。趁瓦勒兰·德·博蒙特仍在英格兰作战,他夺取塞纳河以南与里勒河以东全部领土。[156] 斯蒂芬之弟蒂博此次亦未驰援,似因与法国纠葛——新王路易七世废除父王地区联盟政策,改善与安茹关系,对蒂博转趋强硬,次年即启战端。[157] 杰弗里在诺曼底的成功与斯蒂芬在英格兰的弱势,动摇许多盎格鲁-诺曼贵族忠诚——他们既恐失去英格兰领地予罗伯特与女皇,又怕诺曼底产业被杰弗里夺取。[158] 斯蒂芬阵营开始瓦解:挚友瓦勒兰1141年中叛变,渡海赴诺曼底以结盟安茹家族保祖产,将伍斯特郡带入女皇阵营。[159] 其孪生弟莱斯特伯爵罗伯特同时退出战争。其他女皇支持者恢复原有要塞,如伊利主教奈杰尔;还有人在英格兰西部获新伯爵领。皇家铸币体系崩溃,各地贵族与主教自行铸币。[160]

温彻斯特溃败与牛津之围

[编辑]

玛蒂尔达因温彻斯特溃败而形势逆转。她与亨利的联盟短暂,双方很快因教职任命与教会政策决裂,主教转回支持斯蒂芬。[161] 作为回应,七月女皇与罗伯特围攻亨利于温彻斯特主教城堡,以城内皇家城堡为作战基地。[162] 玛蒂尔德王后以伦敦为据点在英格兰东南维持丈夫事业,此时在部将伊普尔的威廉辅佐下,率新生力军进逼温彻斯特。[163] 王后军队包围女皇部队。[164] 玛蒂尔达决定与布莱恩·菲茨·康特、康沃尔的雷金纳德突围,余部阻击皇家军队。[165] 随后的战斗中女皇军队溃败,罗伯特在撤退时被俘,玛蒂尔达则精疲力竭逃回迪韦齐斯要塞。[166]

斯蒂芬与罗伯特双双被囚期间,双方谈判寻求长期和平方案,但玛蒂尔德王后拒绝任何妥协,罗伯特也拒受劝诱转投斯蒂芬。[167] 十一月,双方简单交换人质:斯蒂芬归还王后,罗伯特返抵牛津与女皇会合。[168] 亨利再召教会会议,撤销前议重申斯蒂芬合法统治地位,国王夫妇于1141年圣诞节重新加冕。[167] 斯蒂芬北征募新军,并成功说服切斯特的拉努夫再次变节。[169] 夏季他攻陷女皇方前一年新建的多座城堡,包括赛伦塞斯特城堡、班普顿城堡与韦勒姆。[170]

1142年夏,罗伯特返诺曼底助杰弗里清剿斯蒂芬残余势力,秋归英格兰。[171] 玛蒂尔达在斯蒂芬军队压力下被围于牛津。[170] 牛津城墙坚固,泰晤士河环绕,但斯蒂芬率军突袭渡河,亲率先锋部分泅渡。[172] 登岸后国王部队冲入城区,将女皇困于城堡。[172] 牛津城堡易守难攻,斯蒂芬决定长期围困而非强攻。[172] 圣诞前夕,玛蒂尔达率数名骑士潜出城堡(可能经边门),踏冰过河,徒步穿越敌阵抵阿宾顿,继而骑行至沃灵福德安全处,守军次日投降。[173][nb 18] 据载她与随从身着白衣,与雪地融为一体。[175]

僵局

[编辑]

温彻斯特撤退后,玛蒂尔达在威尔特郡迪韦齐斯城堡重建宫廷,此地原属索尔兹伯里主教约瑟林,后被斯蒂芬没收。[176] 她将家臣骑士安置周边庄园,以佛兰德雇佣军为辅,通过地方郡长与官员网络施政。[177] 许多在国王控制区失地的贵族西行寻求她的庇护。[178] 在务实的罗伯特支持下,玛蒂尔达甘于长期周旋,战争很快陷入僵局。[179]

初期局势略倾向玛蒂尔达。[180] 1143年罗伯特围斯蒂芬于赫里福德郡皇家军队集结地威尔顿城堡。[181] 斯蒂芬突围逃亡,引发威尔顿战役。安茹骑兵再度展现优势,斯蒂芬几乎二次被俘,但最终脱险。[182] 同年晚些,埃塞克斯伯爵杰弗里·德·曼德维尔在东盎格利亚叛变。[183] 他以伊利岛为基地,对剑桥发动军事行动,意图南进伦敦。[184] 切斯特的拉努夫1144年夏再次叛乱。[185] 与此同时,安茹的杰弗里完成南诺曼底控制,1144年1月进驻公国首府鲁昂,结束征战。[169] 路易七世不久承认其诺曼底公爵地位。[186]

尽管取得这些成功,玛蒂尔达未能巩固地位。[187] 其最杰出的将领之一的格洛斯特的迈尔斯在1143年圣诞节狩猎时身亡。[188] 杰弗里·德·曼德维尔在东部反抗斯蒂芬的叛乱,随其1144年9月攻打伯韦尔城堡时战死而终结。[189] 斯蒂芬1145年在西部取得进展,夺回牛津郡法灵登城堡。[189] 玛蒂尔达授权康沃尔伯爵雷金纳德尝试新和谈,但双方均不愿妥协。[190]

战争终结

[编辑]

1140年代末,英格兰战事性质逐渐转变:主要战斗结束,陷入难解僵局,仅偶发小规模冲突。[191] 玛蒂尔达多位关键支持者离世:1147年罗伯特·格洛斯特安详离世;布莱恩·菲茨·康特逐步退出公众生活,可能最终入修道院,至1151年去世。[192] 许多玛蒂尔达追随者在1145年宣布第二次十字军东征后远征数年。[191] 盎格鲁-诺曼贵族间缔结私人和平协议以保障领地与战利品,多数人无意继续战争。[193]

玛蒂尔达长子亨利逐步在冲突中担当领导角色。[194] 母亲初赴英格兰时他留驻法国。[195] 1142年渡海赴英,1144年返安茹。[195] 安茹的杰弗里期待亨利成为英格兰国王,开始让他参与家族领地治理。[196] 1147年亨利率小股雇佣军干预英格兰,但因缺乏资金支付军饷失败。[191] 他向母亲求援被拒,理由是她无财力可用。[197] 最终斯蒂芬自掏腰包遣散亨利雇佣军,使其安全返家,动机至今不明。[198][nb 19]

玛蒂尔达1148年决定返回诺曼底,部分缘于与教会的矛盾。[199] 她1142年占据战略要地迪韦齐斯城堡作为宫廷,但法理上仍属索尔兹伯里主教约瑟林·德·博翁,1146年末教宗恩仁三世介入支持主教主张,威胁若不归还将把她逐出教会。[199] 玛蒂尔达先拖延,后于1148年初赴诺曼底,将城堡移交亨利——他此后多年继续拖延归还。[200] 她在鲁昂重建宫廷,与丈夫和儿子们会面,可能安排诺曼底未来生活及亨利下次征英计划。[201] 她选择定居鲁昂南郊的诺特丹迪普雷修道院,居所毗邻修道院及亨利所建宫殿。[202]

玛蒂尔达逐渐将精力转向诺曼底行政,而非英格兰战事。[203] 杰弗里1148年派泰鲁阿讷主教赴罗马争取亨利继承权,英格兰教会态度逐渐倾向亨利。[204] 玛蒂尔达与杰弗里同路易七世和解,后者转而支持亨利对诺曼底的权利主张。[205] 杰弗里1151年猝逝,亨利继承家族领地。[206] 亨利1153年初再率小军返英,赢得部分大贵族支持。[207] 双方军队皆无心再战,教会促成休战;随后于1153年夏季达成瓦灵福德和约:亨利承认斯蒂芬为王,但成为其养子与继承人。[208] 诺曼底则陷入严重动荡与贵族叛乱威胁,玛蒂尔达无法完全镇压。[209] 斯蒂芬次年驾崩,亨利继位;加冕礼使用玛蒂尔达1125年从德意志带回的两顶帝国王冠中更华丽的一顶。[210] 亨利加冕后,玛蒂尔达在诺曼底的困境随之消解。[209]

晚年

[编辑]

玛蒂尔达余生居诺曼底,常代表亨利主理公国政务。[211] 早期她与儿子联名颁发英格兰与诺曼底特许状,处理战争期间的土地纠纷。[211] 尤其在亨利统治初期,国王常咨询她政策意见。[212] 1160年代亨利与大法官托马斯·贝克特失和时,玛蒂尔达参与调解。[14] 她最初反对任命贝克特,但当蒙圣雅克修道院长为贝克特请求私人会晤时,她提供了温和观点。[14] 玛蒂尔达解释她反对亨利将英格兰惯例法典化——贝克特亦反对,但也批评英格兰教会管理不善及贝克特本人的固执行为。[14]

玛蒂尔达协助处理数次外交危机。首起涉及圣雅各之手——她多年前从德意志带回的圣物。[213] 神圣罗马皇帝腓特烈一世视此手为帝国王权标志,要求亨利归还德意志。[214] 玛蒂尔达与亨利坚持圣物应留雷丁修道院,已成朝圣者热门瞻仰之所。[214] 腓特烈最终接受英格兰其他贵重礼物替代,包括一顶玛蒂尔达可能挑选的巨幅华丽帐篷——腓特烈后在意大利用于宫廷仪式。[215] 1164年路易七世也因十字军资金处理问题引发外交紧张,她协助缓解。[14]

晚年玛蒂尔达日益关注教会事务与个人信仰,但仍终身参与诺曼底治理。[216] 她似乎特别钟爱幼子威廉。[217] 但1155年反对亨利入侵爱尔兰并将土地赐予威廉的计划,可能认为不切实际,最终威廉获英格兰大片领地替代。[14] 暮年的玛蒂尔达比青年时期随和,但蒙圣雅克编年史家此时见她,仍觉“犹存暴君血脉”。[218]

逝世

[编辑]玛蒂尔达1167年9月10日逝于鲁昂,遗产尽数捐赠教会。[219][nb 20] 鲁昂总主教罗特鲁主持仪式,安葬于贝克修道院主祭坛下。[220] 墓志铭载:“生而伟大,婚而愈伟,育而至伟:此处长眠亨利之女、之妻、之母玛蒂尔达”,成为当时名言。[221][nb 21] 此墓1263年遭火损,1282年修复,1421年终毁于英军。[222] 1684年圣毛尔修会辨认部分遗骨,重葬于新棺。[222] 拿破仑摧毁修道院教堂后遗骨再度遗失,1846年重新发现后改葬鲁昂主教座堂。[222]

统治评价

[编辑]政府、法律与宫廷

[编辑]

在神圣罗马帝国,年轻玛蒂尔达的宫廷包括骑士、牧师与女侍,但与同期某些王后不同,她未设私人掌玺大臣管理家务,而是使用帝国掌玺大臣。[25] 在意大利摄政时,她发现当地统治者愿意接受女性统治者。[223] 其意大利行政团队包括意大利掌玺大臣及经验丰富的行政官。[223] 她无需决策重大事务,主要处理琐事并作为丈夫的象征代表,与权贵和教士会谈协商。[224]

盎格鲁-撒克逊时代的英格兰王后曾可行使颇为可观的正式权力,但此传统在诺曼王朝衰落:王后最多在丈夫外出时代为摄政,而非以自身权力统治。[225] 从德意志返回诺曼底与安茹时,玛蒂尔达自称女皇与亨利王之女。[226] 作为imperatrix(女皇),她在中世纪社会政治思想中的地位高于英法所有男性。抵英后,其特许状印章铭文为“Mathildis dei gratia Romanorum Regina”(蒙上帝恩典的罗马人之女王玛蒂尔达)。[227] 玛蒂尔达的圆形玺印上宝座肖像,有别于同时代英格兰精英——女性玺印通常为椭圆形站立肖像,男性则为骑马像。[227] 但玺印未如男性统治者般展示她骑马形象。[228] 英格兰内战期间她的地位不稳,这些独特设计旨在威慑臣民。[227] 玛蒂尔达始终是“Henrici regis filia”(亨利王之女),强调其王位主张源自男性亲属的世袭权利——作为亨利国王与玛蒂尔德王后唯一合法子嗣。[227] 这进一步彰显她的盎格鲁-撒克逊与诺曼混血血统,以及在长子继承制逐渐确立的世纪中,作为父王唯一继承人的主张。[227]

相较对手斯蒂芬及其妻布洛涅的玛蒂尔德——分别称“rex Anglorum”(英格兰人之王)与“regina Anglorum”(英格兰人之王后)——玛蒂尔达采用“domina Anglorum”头衔。[227] 对“domina”(女领主)的解读有多种可能。该词是“dominus”(领主)的阴性形式,涵义从家主至帝国头衔不等,可译为“领主”或“君主”。古英语“cwen”(王后)仅指国王之妻,而“hlaefdige”(女领主)用于独立行使世俗权力的女性,如麦西亚的埃塞尔弗莱德。[227] 值得注意的是,玛蒂尔达的丈夫若弗鲁瓦从未采用对应的“dominus Anglorum”。[227] 1139至1141年间,玛蒂尔达最初自称“feme sole”(独立女性),强调其自主性与独立于配偶的地位。[229] 此外,新当选国王在西敏寺加冕为“rex”(王)前,惯例上使用“dominus”,此间隔期被视为空位期。[230] 因她未在西敏寺加冕,战争期间始终使用此头衔而非英格兰王后,但部分同时代人仍以王室头衔称之。[231] 1141年春夏季,玛蒂尔达为事实上的在位女王,部分授予格拉斯顿伯里修道院与雷丁修道院土地的皇家特许状称她为“regina Anglorum”,另有文献提及“coronae meae”(我的王冠)与“regni mei”(我的王国)。[227] 玛乔丽·奇布诺尔认为格拉斯顿伯里与雷丁修道院文献中的“regina Anglorum”若非“domina Anglorum”的笔误即为伪作;历史学家大卫·克劳奇则认为笔误可能性低,指出斯蒂芬支持者在其正式加冕前已用“rex Anglorum”,1141年3月她在温彻斯特被欢呼为“regina et domina”,且她“乐于被称”王室头衔。[232][233] 但“domina Anglorum”(现译为“英格兰女领主”)在文献中更为常见。[227] 编年史家马姆斯伯里的威廉仅称其为“domina”。[233]

玛蒂尔达自视延续英格兰中央集权王室政府传统,试图建立与斯蒂芬并行的行政体系,包括王室家务与掌玺大臣。[234] 她从控制区的皇家庄园征收岁入,尤其在郡长效忠的核心领地。[235] 她册封伯爵以抗衡斯蒂芬所创。[236] 但无法运作皇家法院系统,行政资源极其有限,不过部分文书后来成为诺曼底主教。[237] 玛蒂尔达在英期间发行两种印名钱币,流通于英格兰西部与威尔士。[238] 第一种最初在牛津驻留期间铸造,林肯战役胜利后被布里斯托、加的夫与韦勒姆造币厂沿用。[238] 第二种1140年代在布里斯托与加的夫铸造。[238]

1148年最后一次返诺曼底后,玛蒂尔达停用“英格兰女领主”头衔,复称女皇;从未采用“安茹伯爵夫人”称号。[239] 她的家务机构缩减,与亨利同驻鲁昂时常并入其宫廷。[240] 她仍在阿让唐周边地区发挥特殊治理作用,此权力源自第二次婚姻时的授予。[241]

与教会关系

[编辑]

玛蒂尔达的个人虔诚程度不明,但同时代人赞赏她终生选择葬于贝克修道院而非更宏伟世俗的鲁昂,认为她有深厚宗教信仰基础。[242] 如其他盎格鲁-诺曼贵族,她慷慨资助教会。[243] 早年偏好成熟的本笃会修道院如克吕尼,以及维克多与普雷蒙特利会等新奥斯定修会。[244] 此类资助包括重建瑟堡附近的诺特丹迪沃修道院。[245]

随时间推移,她更关注熙笃会。该修会当时在英格兰与诺曼底风行,且专奉对玛蒂尔达尤为重要的圣母玛利亚。[246] 她与诺曼底莫特梅尔修道院关系密切,支持附近拉瓦拉斯修道院建设时从此处招募修士。[247] 她鼓励熙笃会大规模建设莫特梅尔,修建容纳各阶层访客的客房,可能参与选定修道院礼拜堂画作。[248]

历史评价

[编辑]史学研究

[编辑]

英、法、德、意同时代编年史家记录了玛蒂尔达生平的许多方面,但据信由利雪的阿努尔夫撰写的传记已失传。[249] 编年史家们观点各异。[249] 德意志编年史对她极尽赞誉,“善良的玛蒂尔达”声名始终正面。[14] 无政府状态年间,《斯蒂芬王朝事记》等作品转趋负面,颂扬斯蒂芬而谴责玛蒂尔达。[250] 亨利二世即位后,编年史家对她的态度转为积极。[251] 玛蒂尔达死后流传诸多传说,如首任丈夫亨利未死而秘密成为隐士——使她的再婚无效,以及她与斯蒂芬有染而生亨利二世。[252]

都铎学者关注玛蒂尔达的继承权。[253] 按16世纪标准,她对英格兰王位有明确权利,学者因而困惑她为何在战争末期接受儿子亨利为王,而非直接统治。[254] 至18世纪,大卫·休谟等史家更理解12世纪法律与习俗的不规范性,此疑问渐失相关性。[255] 19世纪,特许状、建院史与信件等玛蒂尔达生平档案史料被发掘分析。[256] 史学家凯特·诺盖特、詹姆斯·拉姆齐爵士与贺拉斯·朗德据此写出更丰富的玛蒂尔达与内战记述;拉姆齐参照《斯蒂芬王朝事记》的记述颇多贬抑,诺盖特援引法国史料则较中立。[257] 德国学者奥斯卡·勒斯勒1897年的传记大量运用英语史家未充分利用的德意志特许状。[258]

现代英语学术界对玛蒂尔达关注相对较少,相较对手斯蒂芬等同时代人,她被视为边缘人物——与德国学者对她帝国时期的大量研究形成对比。[259] 通俗传记包括1939年昂斯洛伯爵与1978年内斯塔·佩恩的作品,但在英语学界尤为重要的一部传记作品是玛乔丽·奇布诺尔1991年的著作。[260] 对玛蒂尔达性格的解读随时代变化,但如奇布诺尔所述,“普遍认同她至少强烈意识到女皇的崇高地位,即便不算傲慢”。[261] 她与亨利一世和亨利二世同样具备某种专制威严,并对自身事业怀有坚定道德信念;但终究受制于12世纪政治惯例。[262] 菲奥娜·托尔赫斯特等女性主义学者质疑现代史家对玛蒂尔达的评价,认为某些对其角色与性格的传统假设存在性别偏见。[263] 此观点认为,玛蒂尔达因展现男性同侪受赞赏的特质而遭受不公批评。[264]

流行文化

[编辑]玛蒂尔达内战岁月成为历史小说题材。[265] 她、斯蒂芬及其支持者出现于埃利斯·彼得斯1137至1145年间以一名名为卡德费尔的修士为主角创作的历史侦探系列作品中。[266] 彼得斯笔下的女皇骄傲冷漠,与宽容理性的斯蒂芬形成对比。[267] 玛蒂尔达的军事声誉可能也影响了阿尔弗雷德·丁尼生1855年创作的战诗《莫德》。[268]

族谱

[编辑]玛蒂尔达族谱:[269]

| 佛兰德的玛蒂尔达 | 征服者威廉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 威塞克斯的玛格丽特 | 苏格兰国王马尔科姆三世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 诺曼底的阿德拉 | 苏格兰的大卫一世 | 苏格兰的玛丽 | 苏格兰的玛蒂尔达 | 英格兰的亨利一世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 香槟的蒂博 | 布卢瓦的亨利 | 英格兰的斯蒂芬 | 布洛涅的玛蒂尔德 | 玛蒂尔达女皇 | 威廉·艾德林 | 格洛斯特的罗伯特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

备注

[编辑]- ^ “莫德”(Maud)是玛蒂尔德的俗称,源于盎格鲁-诺曼语的“Mehaut”,在历史文献中用于区分其他同名的玛蒂尔达。[3]

- ^ 玛蒂尔达的出生日期当时未记录,后世编年史家根据其年龄推测。早期历史学家曾认为苏格兰的玛蒂尔达于1101年7月在温彻斯特产子,此说基于编年史家瓦斯的记载;现代研究根据王后行踪记录,判定该说法不实,确认玛蒂尔达于1102年2月初在萨顿考特尼生下女皇玛蒂尔达。[5]

- ^ 历史学家对威廉·艾德林是玛蒂尔达的弟弟或孪生兄长仍有争议。学者玛乔丽·奇布纳尔提出多项证据反对孪生说,包括马姆斯伯里的威廉记载两人出生日期不同,以及教宗祝贺信的时序。玛蒂尔达的父亲亨利性欲旺盛,情妇众多,至少有9子13女,多数获其承认与扶养。[5]

- ^ 然而,作家内斯塔·佩恩认为玛蒂尔达受教于威尔顿修道院的修女。[11]

- ^ 玛蒂尔达随从被遣散的记载出自编年史家奥德里克·维塔利斯,但其他证据表明部分随从仍陪伴她。[14]

- ^ 玛蒂尔达在德国的摄政角色并非特例;当时德意志皇帝与诸侯常将行政军事职责委予妻子。[37]

- ^ 编年史家图尔奈的赫尔曼记载玛蒂尔达曾产子夭折,但无其他佐证。作者似欲借此贬抑玛蒂尔达之母——据称曾为修女,故婚姻受诅。[43]

- ^ 中世纪编年史家对宣誓细节记载不一。马姆斯伯里的威廉称贵族基于玛蒂尔达父母双方的王室血统承认其继承权;伍斯特的约翰记载英格兰继承权取决于玛蒂尔达是否有合法男性子嗣;《盎格鲁-撒克逊编年史》提及宣誓涵盖英格兰与诺曼底继承权;奥德里克·维塔利斯与亨廷登的亨利未记录此事。部分记载可能受1135年史蒂芬即位及后续内战影响。[64]

- ^ 关系恶化的原因尚未完全明确,但历史学家玛乔丽·奇布诺尔指出:“史学家倾向将责任归咎于玛蒂尔达……这只是基于两三位敌对英格兰编年史家的草率判断;现有证据显示杰弗里至少同样该受责备。”[79]

- ^ 历史学家吉姆·布拉德伯里和弗兰克·巴洛认为1131年曾有过宣誓;玛乔丽·奇布诺尔对此则持怀疑态度。[83]

- ^ 关于玛蒂尔达第三次怀孕对1135年停止进军的影响,学者见解分歧。如海伦·卡斯托认为这是关键因素,尤其考虑她前两次分娩的并发症;玛乔丽·奇布诺尔则反驳此说,强调当年玛蒂尔达面临的政治军事困境。[91]

- ^ 亨利说服先王御前总管休·比戈德宣誓,称亨利一世临终改立斯特凡继位。现代史学家如埃德蒙·金认为此说不实。[96]

- ^ 诺曼底事件的记载不如其他地区详尽,确切过程难以考证。如罗伯特·赫尔默里希斯指出诸多矛盾。大卫·克劳奇等学者认为,蒂博与斯特凡可能在亨利死前已密约夺位。[101]

- ^ 大卫一世通过母亲玛格丽特王后与玛蒂尔达和布洛涅的玛蒂尔达皆有亲缘。

- ^ 埃德蒙·金质疑玛蒂尔达受阿伦德尔邀请之说,认为她是不请自来。[124]

- ^ 斯特凡时代“骑士精神”已成盎格鲁-诺曼战争准则,处决贵族俘虏被视为不当——约翰·吉林汉姆指出,斯特凡与玛蒂尔达皆未如此,除非对方先违反战争惯例。[129]

- ^ 大卫·克劳奇认为皇家步兵弱势实为林肯败因,指出城市民兵不如罗伯特的威尔士步兵善战。[143]

- ^ 多数编年史称玛蒂尔达可能经牛津城堡边门脱身,一说她攀绳下墙。[174]

- ^ 一说斯特凡出于对王室成员的礼节;另说他开始考虑终战,视此为与亨利建立关系的途径。[198]

- ^ 编年史家维泽的杰弗里称玛蒂尔达逝世时已成修女,但似乎将她与安茹的玛蒂尔达混淆。[220]

- ^ 拉丁原文为“Ortu magna, viro major, sed maxima partu, hic jacet Henrici filia, sponsa, parens”。[221]

参考文献

[编辑]- ^ David Williamson. Debrett's kings and queens of Britain. Webb & Bower. 1986: 51. ISBN 9780863501012.

- ^ George Palmer Putnam. Chronology, Or, An Introduction and Index to Universal History, Biography, and Useful Knowledge. D. Appleton & Company. 1833: 70.

- ^ Hanley 2019,第8页

- ^ Chibnall 1991,第8–9页

- ^ 5.0 5.1 Chibnall 1991,第9页

- ^ Newman 1988,第21–22页; Carpenter 2004,第125–126页

- ^ Hallam & Everard 2001,第62–64, 114–118页

- ^ Hollister 2003,第126–127页

- ^ Hollister 2003,第127–128页; Thompson 2003,第137页

- ^ Chibnall 1991,第9–10页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ Pain 1978,第7页

- ^ Chibnall 1991,第12–13页

- ^ Chibnall 1991,第13–14页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ Chibnall 1991,第15–16页

- ^ Leyser 1982,第195–197页; Chibnall 1991,第16页

- ^ 17.0 17.1 Chibnall 1991,第16页

- ^ Chibnall 1991,第16–17页

- ^ Pain 1978,第8页

- ^ Chibnall 1991,第24页

- ^ Chibnall 1991,第17页

- ^ Chibnall 1991,第25页

- ^ Pain 1978,第12页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ Chibnall 1991,第26页

- ^ 25.0 25.1 Chibnall 1991,第26, 48页

- ^ Chibnall 1991,第27页

- ^ 27.0 27.1 Chibnall 1991,第28页

- ^ Chibnall 1991,第28–29页

- ^ Chibnall 1991,第29–31页

- ^ Chibnall 1991,第32页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ 31.0 31.1 Chibnall 1991,第32页

- ^ Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004 [8 April 2020]

- ^ 33.0 33.1 33.2 Chibnall 1991,第32–33页; Leyser 1982,第199页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ Chibnall 1991,第33页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004 [8 April 2020]

- ^ Chibnall 1991,第32–33页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004 [8 April 2020]

- ^ Chibnall 1991,第33页

- ^ Chibnall 1991,第29页

- ^ Chibnall 1991,第33–34页

- ^ 39.0 39.1 Chibnall 1991,第34页

- ^ 40.0 40.1 Chibnall 1991,第36–38页

- ^ Chibnall 1991,第38–40页

- ^ Chibnall 1991,第38页

- ^ 43.0 43.1 Chibnall 1991,第40页

- ^ Chibnall 1991,第39页

- ^ Chibnall 1991,第39, 41页

- ^ Chibnall 1991,第41页

- ^ 47.0 47.1 47.2 Chibnall 1991,第43页

- ^ Chibnall 1991,第43–44页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ Chibnall 1991,第43–44页; Vincent 2006,第148页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ Bradbury 2009,第1页

- ^ Bradbury 2009,第2–3页

- ^ 52.0 52.1 52.2 Barlow 1999,第162页

- ^ Tolhurst 2013,第28页

- ^ Huscroft 2005,第65, 69–71页; Carpenter 2004,第124页

- ^ Hollister 2003,第308–309页; Green 2009,第170页

- ^ Hollister 2003,第310页

- ^ Green 2009,第168页

- ^ Hollister 2003,第312–313页

- ^ Hollister 2003,第311–312页

- ^ Hollister 2003,第396页

- ^ Chibnall 1991,第51页; Pain 1978,第18页

- ^ Hollister 2003,第309页

- ^ Hollister 2003,第309页; Chibnall 1991,第51页

- ^ Green 2009,第193–194页

- ^ Chibnall 1991,第51页

- ^ Chibnall 1991,第51–52页

- ^ 67.0 67.1 Chibnall 1991,第54–55页

- ^ Chibnall 1991,第54页

- ^ Chibnall 1991,第38, 54页

- ^ Hollister 2003,第290页

- ^ 71.0 71.1 71.2 Chibnall 1991,第55页

- ^ Chibnall 1991,第55–56页

- ^ 73.0 73.1 Chibnall 1991,第56页

- ^ Chibnall 1991,第56, 60页

- ^ 75.0 75.1 Hollister 2003,第463页; Chibnall 1991,第57页

- ^ 76.0 76.1 Hollister 2003,第324–325页; Green 2009,第202–203页

- ^ Hollister 2003,第463页; Green 2009,第58–61页

- ^ 78.0 78.1 78.2 Chibnall 1991,第59页

- ^ Chibnall 1991,第57页

- ^ Chibnall 1991,第60页

- ^ Hollister 2003,第465页; Green 2009,第213页; Chibnall 1991,第60页

- ^ 82.0 82.1 82.2 Chibnall 1991,第61页

- ^ Bradbury 2009,第9页; Barlow 1999,第161页; Chibnall 1991,第61页

- ^ King 2010,第38–39页

- ^ King 2010,第38页; Crouch 2008a,第162页

- ^ Hollister 2003,第467, 473页

- ^ 87.0 87.1 Chibnall 1991,第65页

- ^ Crouch 2002,第246页

- ^ Chibnall 1991,第66–67页

- ^ Chibnall 1991,第66–67页; Castor 2010,第72页

- ^ 91.0 91.1 Castor 2010,第72页; Chibnall 1991,第66–67页; Tolhurst 2013,第43–44页

- ^ Barlow 1999,第163页; King 2010,第43页

- ^ King 2010,第43页

- ^ King 2010,第45–46页

- ^ Crouch 2002,第247页

- ^ 96.0 96.1 King 2010,第52页

- ^ 97.0 97.1 King 2010,第47页

- ^ King 2010,第46–47页; Barlow 1999,第163–164页

- ^ Barlow 1999,第163–164页

- ^ King 2010,第47页; Barlow 1999,第163页

- ^ Helmerichs 2001,第136–137页; Crouch 2002,第245页

- ^ Chibnall 1991,第68, 71页

- ^ Chibnall 1991,第68–69页

- ^ 104.0 104.1 Barlow 1999,第168页

- ^ Crouch 2008b,第47页

- ^ Davis 1977,第27页; Bennett 2000,第102页

- ^ Davis 1977,第28页

- ^ Crouch 2008a,第29页; King 2010,第54–55页

- ^ Crouch 2002,第248–249页; Crouch 2008b,第46–47页

- ^ King 2010,第53页

- ^ Carpenter 2004,第164–165页; Crouch 1994,第258, 260, 262页

- ^ Bradbury 2009,第27–32页

- ^ 113.0 113.1 113.2 113.3 Barlow 1999,第169页

- ^ Carpenter 2004,第169页

- ^ Stringer 1993,第18页

- ^ Chibnall 1991,第70–71页; Bradbury 2009,第25页

- ^ 117.0 117.1 117.2 Carpenter 2004,第166页

- ^ Bradbury 2009,第67页

- ^ Crouch 2002,第256页

- ^ Chibnall 1991,第74页

- ^ Chibnall 1991,第75页

- ^ 122.0 122.1 Chibnall 1991,第75–76页

- ^ 123.0 123.1 Davis 1977,第39页

- ^ King 2010,第116页

- ^ Davis 1977,第40页

- ^ 126.0 126.1 126.2 Bradbury 2009,第78页

- ^ Bradbury 2009,第79页

- ^ Gillingham 1994,第31页

- ^ Gillingham 1994,第49–50页

- ^ Chibnall 1991,第83–84页; White 2000,第36页

- ^ Bradbury 2009,第81页; White 2000,第36–37页

- ^ White 2000,第37页

- ^ Bradbury 2009,第82–83页; Davis 1977,第47页

- ^ Bradbury 2009,第82–83页

- ^ Davis 1977,第42页

- ^ 136.0 136.1 136.2 Davis 1977,第43页

- ^ Bradbury 2009,第88页

- ^ 138.0 138.1 Bradbury 2009,第90页

- ^ Chibnall 1991,第92页

- ^ Bradbury 2009,第110页

- ^ Davis 1977,第52页

- ^ 142.0 142.1 Bradbury 2009,第105页

- ^ Crouch 2002,第260页

- ^ 144.0 144.1 Bradbury 2009,第108页

- ^ Bradbury 2009,第108–109页

- ^ King 2010,第154页

- ^ King 2010,第155页

- ^ 148.0 148.1 King 2010,第156页

- ^ King 2010,第175页; Davis 1977,第57页

- ^ 150.0 150.1 King 2010,第158页; Carpenter 2004,第171页

- ^ Chibnall 1991,第98–99页

- ^ Chibnall 1991,第98页

- ^ Chibnall 1991,第102页

- ^ Chibnall 1991,第103页

- ^ King 2010,第163页; Chibnall 1991,第104–105页

- ^ Carpenter 2004,第173页; Davis 1977,第68页; Crouch 2008b,第47页

- ^ Crouch 2008b,第52页

- ^ Davis 1977,第67页

- ^ Davis 1977,第67–68页

- ^ Blackburn 1994,第199页

- ^ Barlow 1999,第176页

- ^ Bradbury 2009,第121页; Barlow 1999,第176页; Chibnall 1991,第113页

- ^ Barlow 1999,第176页; Chibnall 1991,第113页; Bennett 2000,第106页; Crouch 2002,第261页

- ^ Barlow 1999,第176页; Chibnall 1991,第113页

- ^ Chibnall 1991,第113页

- ^ Barlow 1999,第177页; Chibnall 1991,第114页

- ^ 167.0 167.1 Barlow 1999,第177页

- ^ Barlow 1999,第177页; Chibnall, p.115.

- ^ 169.0 169.1 Barlow 1999,第178页

- ^ 170.0 170.1 Bradbury 2009,第136页

- ^ Chibnall 1991,第116–117页

- ^ 172.0 172.1 172.2 Bradbury 2009,第137页

- ^ Bradbury 2009,第138页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ Chibnall 1991,第117页; Bradbury 2009,第138页

- ^ Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ Chibnall 1991,第118页

- ^ Chibnall 1991,第120, 122页

- ^ Chibnall 1991,第123–125页

- ^ Davis 1977,第78页; Chibnall 1991,第120, 146页

- ^ Chibnall 1991,第120页

- ^ Bradbury 2009,第139页

- ^ Bradbury 2009,第140页

- ^ Bradbury 2009,第141页

- ^ Bradbury 2009,第144页

- ^ Barlow 1999,第179页

- ^ Amt 1993,第7页

- ^ Bradbury 2009,第158页

- ^ Bradbury 2009,第147页

- ^ 189.0 189.1 Bradbury 2009,第146页

- ^ 190.0 190.1 Chibnall 1991,第121页

- ^ 191.0 191.1 191.2 Barlow 1999,第180页

- ^ Barlow 1999,第180页; Chibnall 1991,第148–149页

- ^ Davis 1977,第111–112页

- ^ Chibnall 1991,第144–146页

- ^ 195.0 195.1 Chibnall 1991,第144页

- ^ Chibnall 1991,第145页

- ^ Chibnall 1991,第146页

- ^ 198.0 198.1 King 2010,第243页; Barlow 1999,第180页

- ^ 199.0 199.1 Chibnall 1991,第148页

- ^ Chibnall 1991,第148–149页

- ^ Chibnall 1991,第151, 153页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ Chibnall 1991,第151页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ Chibnall 1991,第150–152页; Bradbury 2009,第157页

- ^ Chibnall 1991,第147页

- ^ Chibnall 1991,第154–155页

- ^ Chibnall 1991,第155页

- ^ Bradbury 2009,第178–179页

- ^ Bradbury 2009,第183页; Crouch 2002,第276页; King 2010,第270, 280–283页; Bradbury 2009,第189–190页; Barlow 1999,第187–188页

- ^ 209.0 209.1 Chibnall 1991,第157页

- ^ Chibnall 1991,第189页

- ^ 211.0 211.1 Chibnall 1991,第158–159页

- ^ Chibnall 1991,第162–163页

- ^ Chibnall 1991,第164–165页

- ^ 214.0 214.1 Chibnall 1991,第165页

- ^ Chibnall 1991,第165页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ Chibnall 1991,第166页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ Chibnall 1999,第288页

- ^ Chibnall 1991,第204页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ Chibnall 1991,第190页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ 220.0 220.1 Chibnall 1991,第190–191页

- ^ 221.0 221.1 Chibnall 1991,第191页

- ^ 222.0 222.1 222.2 Chibnall 1991,第192页

- ^ 223.0 223.1 Chibnall 1991,第48页

- ^ Chibnall 1991,第48–50页

- ^ Tolhurst 2013,第23–24页

- ^ Tolhurst 2013,第37–38页

- ^ 227.00 227.01 227.02 227.03 227.04 227.05 227.06 227.07 227.08 227.09 Beem, Charles. The Lioness Roared: The Problems of Female Rule in English History. Springer. 2016: 50–54 [2006]. ISBN 978-1-137-09722-4. doi:10.1007/978-1-137-09722-4 (英语).

- ^ Tolhurst 2013,第38, 41–42页; Beem 2009,第8页

- ^ Tolhurst 2013,第38页

- ^ Beem 2016,第50–54页

- ^ Chibnall 1991,第103–104页

- ^ Chibnall 1991,第102页

- ^ 233.0 233.1 Crouch, David. The Reign of King Stephen: 1135–1154. Routledge. 2014: 170–171, n. 6–7. ISBN 978-1-317-89297-7 (英语).

- ^ White 2000,第40, 43页

- ^ White 2000,第41–42页

- ^ White 2000,第44页

- ^ White 2000,第40–41页; Chibnall 1991,第175页

- ^ 238.0 238.1 238.2 White 2000,第39页

- ^ Chibnall 1991,第175页; Chibnall, Marjorie, Matilda [Matilda of England] (1102–1167), Empress, Consort of Heinrich V, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004–2013 [22 December 2013]

- ^ Chibnall 1991,第175页

- ^ Chibnall 1991,第161页

- ^ Chibnall 1991,第177–178页

- ^ Chibnall 1991,第177页

- ^ Chibnall 1991,第178–180页

- ^ Chibnall 1991,第179–180页

- ^ Chibnall 1991,第180–181页

- ^ Chibnall 1991,第183–185页

- ^ Chibnall 1991,第188页

- ^ 249.0 249.1 Chibnall 1991,第3页

- ^ Chibnall 1991,第197页

- ^ Chibnall 1991,第195页

- ^ Chibnall 1991,第198–199页

- ^ Chibnall 1991,第200页

- ^ Chibnall 1991,第200–201页

- ^ Chibnall 1991,第201页

- ^ Chibnall 1991,第3, 201–202页

- ^ Chibnall 1991,第202–203页

- ^ Chibnall 1991,第2, 203页

- ^ Chibnall 1991,第2–3页; Tolhurst 2013,第19页

- ^ Chibnall 1991,第2–3页; Beem 2009,第14页

- ^ Chibnall 1991,第204页

- ^ Chibnall 1991,第204–205页

- ^ Tolhurst 2013,第21页

- ^ Tolhurst 2013,第21页; Chibnall 1991,第204–205页

- ^ Ortenberg 2006,第188页

- ^ Rielly 2000,第62页

- ^ Rielly 2000,第68–69页; Songer 1998,第105–107页

- ^ Lovelace 2003,第119页

- ^ Chibnall 1991,第ix页

参考书目

[编辑]- Amt, Emilie, The Accession of Henry II in England: Royal Government Restored, 1149–1159, Woodbridge, UK: Boydell Press, 1993, ISBN 978-0-85115-348-3

- Barlow, Frank, The Feudal Kingdom of England, 1042–1216 5th, Harlow, UK: Pearson Education, 1999, ISBN 978-0-582-38117-9

- Beem, Charles, Levin, Carole; Bucholz, R. O. , 编, Queens and Power in Medieval and Early Modern England, Lincoln, US: University of Nebraska Press, 2009, ISBN 978-0-8032-2968-6

- Bennett, Matthew, The Impact of 'Foreign' Troops in the Civil Wars of Stephen's Reign, Dunn, Diana E. S. (编), War and Society in Medieval and Early Modern Britain, Liverpool, UK: Liverpool University Press, 2000, ISBN 978-0-85323-885-0

- Blackburn, Mark, Coinage and Currency, King, Edmund (编), The Anarchy of King Stephen's Reign, Oxford, UK: Clarendon Press, 1994, ISBN 978-0-19-820364-3

- Bradbury, Jim, Stephen and Matilda: the Civil War of 1139–53, Stroud, UK: The History Press, 2009, ISBN 978-0-7509-3793-1

- Carpenter, David, The Struggle for Mastery: The Penguin History of Britain 1066–1284, London, UK: Penguin, 2004, ISBN 978-0-14-014824-4

- Castor, Helen, She-Wolves: the Women Who Ruled England Before Elizabeth, London, UK: Faber and Faber, 2010, ISBN 978-0-571-23706-7

- Chibnall, Marjorie, The Empress Matilda: Queen Consort, Queen Mother and Lady of the English, London, UK: Basil Blackwell, 1991, ISBN 978-0-631-15737-3

- Chibnall, Marjorie, The Empress Matilda and her Sons, Parsons, John Carmi; Wheeler, Bonnie (编), Medieval Mothering, New York, US and London, UK: Garland Publishing: 279–294, 1999, ISBN 978-0-8153-3665-5

- Crouch, David, The March and the Welsh Kings, King, Edmund (编), The Anarchy of King Stephen's Reign, Oxford, UK: Clarendon Press, 1994, ISBN 978-0-19-820364-3

- Crouch, David, The Normans: The History of a Dynasty, London, UK: Hambledon Continuum, 2002, ISBN 978-1-85285-595-6

- Crouch, David, The Beaumont Twins: the Roots and Branches of Power in the Twelfth Century, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008a, ISBN 978-0-521-09013-1

- Crouch, David, King Stephen and Northern France, Dalton, Paul; White, Graeme J. (编), King Stephen's Reign (1135–1154), Woodbridge, UK: Boydell Press, 2008b, ISBN 978-1-84383-361-1

- Davis, Ralph Henry Carless, King Stephen 1st, London, UK: Longman, 1977, ISBN 978-0-582-48727-7

- Gillingham, John, 1066 and the Introduction of Chivalry into England, Garnett, George; Hudsdon, John (编), Law and Government in Medieval England and Normandy: Essays in Honour of Sir James Holt, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1994, ISBN 978-0-521-43076-0

- Green, Judith, Henry I: King of England and Duke of Normandy, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009, ISBN 978-0-521-74452-2

- Hallam, Elizabeth M.; Everard, Judith A., Capetian France, 987–1328 2nd, Harlow, UK: Longman, 2001, ISBN 978-0-582-40428-1

- Hanley, Catherine, Matilda, Yale University Press, 2019, ISBN 978-0-300-22725-3

- Helmerichs, Robert, 'Ad tutandos partriae fines': The Defense of Normandy, 1135, Abels, Richard Philip; Bachrach, Bernard S. (编), The Normans and Their Adversaries at War, Woodbridge, UK: Boydell Press, 2001, ISBN 978-0-85115-847-1

- Hollister, C. Warren, Frost, Amanda Clark , 编, Henry I, New Haven, US and London, UK: Yale University Press, 2003, ISBN 978-0-300-09829-7

- Huscroft, Richard, Ruling England, 1042–1217, Harlow, UK: Pearson, 2005, ISBN 978-0-582-84882-5

- King, Edmumd, King Stephen, New Haven, US: Yale University Press, 2010, ISBN 978-0-300-11223-8

- Leyser, Karl, Medieval Germany and Its Neighbours, 900–1250, London, UK: Hambledon Press, 1982, ISBN 978-0-631-15737-3

- Lovelace, Timothy J., The Artistry and Tradition of Tennyson's Battle Poetry, London, UK: Routledge, 2003, ISBN 978-0-203-49079-2

- Newman, Charlotte A., The Anglo-Norman Nobility in the Reign of Henry I: the Second Generation, Philadelphia, US: University of Pennsylvania Press, 1988, ISBN 978-0-8122-8138-5

- Ortenberg, Veronica, In Search of the Holy Grail: the Quest for the Middle Ages, London, UK: Hambledon Continuum, 2006, ISBN 978-1-85285-383-9

- Pain, Nesta, Empress Matilda: Uncrowned Queen of England, London, UK: Butler & Tanner, 1978, ISBN 978-0-297-77359-7

- Rielly, Edward J., Ellis Peters: Brother Cadfael, Browne, Ray Broadus; Kreiser, Lawrence A. (编), The Detective as Historian: History and Art in Historical Crime, Bowling Green, US: Bowling Green State University Popular Press, 2000, ISBN 978-0-87972-815-1

- Songer, Marcia J., Stephen or Maud: Brother Cadfael's Discernment, Kaler, Anne K. (编), Cordially Yours, Brother Cadfael, Bowling Green, US: Bowling Green State University Popular Press: 98–108, 1998, ISBN 978-0-87972-774-1

- Stringer, Keith J., The Reign of Stephen: Kingship, Warfare and Government in Twelfth-Century England, London, UK: Routledge, 1993, ISBN 978-0-415-01415-1

- Thompson, Kathleen, Affairs of State: the Illegitimate Children of Henry I, Journal of Medieval History, 2003, 29 (2): 129–151, ISSN 0304-4181, S2CID 144398531, doi:10.1016/S0304-4181(03)00015-0

- Tolhurst, Fiona, Geoffrey of Monmouth and the Translation of Female Kingship, New York, US: Palgrave Macmillan, 2013, ISBN 978-1-137-27784-8

- Vincent, Nicholas, The Holy Blood: King Henry III and the Westminster Blood Relic, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006, ISBN 978-0-521-02660-4

- White, Graeme J., Restoration and Reform, 1153–1165: Recovery From Civil War in England, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000, ISBN 978-0-521-55459-6

外部链接

[编辑]- 斯蒂芬与玛蒂尔达于英国王室官网

- 玛蒂尔达于BBC历史频道

- 凯瑟琳·汉利所著传记书评

玛蒂尔达皇后 出生于:2月1102逝世于:9月10日1167

| ||

|---|---|---|

| 统治者头衔 | ||

| 前任者: 斯蒂芬 为英格兰国王 |

— 名义上的 — 英格兰女领主 1141年4月8日 – 1148年 |

继任者: 斯蒂芬 为英格兰国王 |

| 德意志皇族 | ||

| 前任者: 西西里的康斯坦丝 |

罗马人的王后 1110–1125 |

继任者: 诺特海姆的利克恩扎 |

| 前任者: 基辅的叶夫普拉克西娅 |

神圣罗马帝国皇后 1110–1125 | |