南斯拉夫

南斯拉夫 Југославија Jugoslavija | |||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1918年-1941年 1945年-1992年 (1941年-1945年:流亡政府) | |||||||||||||||||||||||

| 国歌:《南斯拉夫王国国歌》(1919年-1941年) 《嘿,斯拉夫人》(1945年-1992年) | |||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||

| 首都 暨最大城市 | 贝尔格莱德 44°49′N 20°27′E / 44.817°N 20.450°E | ||||||||||||||||||||||

| 官方语言 | 塞尔维亚-克罗地亚语 马其顿语 斯洛文尼亚语 | ||||||||||||||||||||||

| 居民称谓 | 南斯拉夫人 | ||||||||||||||||||||||

| 政府 | 南斯拉夫王国(1918年-1941年) 南斯拉夫社会主义联邦共和国(1945年-1992年) | ||||||||||||||||||||||

| 历史 | |||||||||||||||||||||||

• 建立 | 1918年12月1日 | ||||||||||||||||||||||

• 南斯拉夫战役 | 1941年4月6日 | ||||||||||||||||||||||

• 联合国承认 | 1945年10月24日 | ||||||||||||||||||||||

• 彼得二世退位 | 1945年11月29日 | ||||||||||||||||||||||

• 南斯拉夫解体 | 1992年4月27日 | ||||||||||||||||||||||

| 货币 | 南斯拉夫第纳尔 | ||||||||||||||||||||||

| 电话区号 | 38 | ||||||||||||||||||||||

| 互联网顶级域 | .yu | ||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||

| 今属于 | |||||||||||||||||||||||

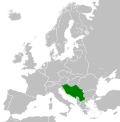

南斯拉夫(塞尔维亚-克罗地亚语西里尔字母:Југославија,拉丁字母:Jugoslavija),是1918年至2003年存在于南欧巴尔干半岛上的国家。以从奥斯曼土耳其帝国独立的塞尔维亚族所建立的塞尔维亚王国为基础,经两次巴尔干战争及第一次世界大战,随着奥斯曼土耳其帝国、奥匈帝国的战败,塞尔维亚和附近的各南部斯拉夫民族地区合并,创建了君主制的南斯拉夫王国。1941年,轴心国入侵,占领并分裂了南斯拉夫。第二次世界大战结束后,南斯拉夫王国改组为联邦制的社会主义国家,称南斯拉夫联邦人民共和国。

冷战期间,约瑟普·布罗兹·铁托领导下的南斯拉夫并不投靠美国或苏联任何一方,参与组建了不结盟运动。1963年随着新宪法颁布,地方自治权逐渐扩大,南斯拉夫更名为南斯拉夫社会主义联邦共和国。1971年和1974年的新宪法再次继续分权,将各共和国权力提升。使得各个共和国离心力增强。

1991年至1992年间,除了塞尔维亚和黑山之外的其他民族国家纷纷从南斯拉夫独立,原联邦政体也因此而逐渐解体。塞尔维亚和黑山两国在1992年重新组织成立了南斯拉夫联盟共和国,希望能够成为原联邦的继承者。然而由于新边界的划分问题,导致了前南各国之间爆发了连续十年之久的南斯拉夫内战。

在2003年南斯拉夫联盟共和国重组成为更为松散的邦联,并易名为塞尔维亚和黑山,南斯拉夫也随之成为历史名词。自2008年后,前南斯拉夫的领土共分裂出北马其顿、塞尔维亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、斯洛文尼亚、黑山等六个受联合国承认的主权国家,以及只得到部分国家承认的科索沃。

变迁

[编辑]- 1918年,第一次世界大战结束,奥匈帝国解体后,1918年12月1日,塞尔维亚王国国王彼得一世宣布成立塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人王国(塞尔维亚-克罗地亚语:Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца / Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca;斯洛文尼亚语:Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev),或者简称为SHS王国(Краљевина СХС / Kraljevina SHS)。此王国包含原先独立的塞尔维亚与黑山(1918年11月28日黑山王国并入塞尔维亚王国)两个王国,以及原属奥匈帝国的大片领土;这些领土包括原属奥匈帝国内莱塔尼亚(奥地利帝国)的卡尼奥拉 、施蒂利亚和达尔马提亚的大部分,奥匈帝国外莱塔尼亚(匈牙利王国)的克罗地亚-斯拉沃尼亚王国(克罗地亚、斯拉沃尼亚和伏伊伏丁那),以及奥匈帝国直辖省波斯尼亚和黑塞哥维那。

- 1929年,塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人王国更名为南斯拉夫王国。

- 1941年,第二次世界大战期间,轴心国入侵,南斯拉夫王国解体。

- 1945年,第二次世界大战后期重建为民主联邦南斯拉夫。

- 1946年,更名为南斯拉夫联邦人民共和国,并实行联邦制,由塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、马其顿、黑山六个共和国组成(面积合计25.58万平方公里,1983年人口2,285万)。

- 1963年,又更名为南斯拉夫社会主义联邦共和国。

- 1992年,南斯拉夫社会主义联邦共和国解体,斯洛文尼亚、克罗地亚、马其顿共和国(2019年更名为北马其顿)、波黑纷纷独立;未独立的塞尔维亚、黑山等两个社会主义共和国组成南斯拉夫联盟共和国(简称“南联盟”)。

- 2003年,南斯拉夫联盟共和国改名为塞尔维亚和黑山(简称“塞黑”),正式取消“南斯拉夫”这一国号。

- 2006年,黑山经由公民投票脱离塞尔维亚和黑山,塞尔维亚和黑山解体。

- 2008年,科索沃脱离塞尔维亚正式独立,截至2020年已获得98个联合国会员国承认。但由于中华人民共和国和俄罗斯的反对,至今仍未加入联合国。

南斯拉夫政权更替

[编辑]| 政权 | 存续日期 | 政治体制 | 首都 | 国旗 | 国徽 | 国家元首 | 政府首脑 | 法定货币 | 疆域地图 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1918年-1945年 | 单一制 君主立宪制 议会制 |

贝尔格莱德 |  |

|

彼得一世 | 斯托扬·普罗蒂奇 | 南斯拉夫第纳尔 |

| |

| 1943年-1945年 | 联邦制 反法西斯人民解放委员会 临时政府 |

贝尔格莱德 |  |

|

伊万·里巴尔 | 约瑟普·布罗兹·铁托 |

| ||

| 1945年-1992年 | 联邦制 社会主义共和国 一党专政 |

贝尔格莱德 |  |

|

约瑟普·布罗兹·铁托 | 约瑟普·布罗兹·铁托 |

| ||

| 1992年-2003年 | 联邦制 一党优势制 总统制 多党制 |

贝尔格莱德 |  |

|

斯洛博丹·米洛舍维奇 | 沃伊斯拉夫·科什图尼察 |

|

历史

[编辑] 南斯拉夫历史系列条目 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 奥匈帝国 | 黑山 王国 |

塞尔 维亚 王国 | ||||||||||

| 斯克塞人国 | ||||||||||||

南斯拉夫王国 | ||||||||||||

| 纳粹德国 意大利 |

匈牙利 保加利亚 | |||||||||||

| 克罗地亚独立国 塞尔维亚 救国政府 | ||||||||||||

| 南斯拉夫社会主义联邦共和国 | ||||||||||||

|

| ||||||||||||

| 斯 洛 文 尼 亚 |

克 罗 地 亚 |

波 黑 |

南斯拉夫联盟共和国 塞黑 |

北 马 其 顿 | ||||||||

| 塞 尔 维 亚 |

黑 山 | |||||||||||

| 科 索 沃 | ||||||||||||

南斯拉夫主义

[编辑]

14世纪时塞尔维亚曾经是巴尔干最强盛的国家之一。15世纪后至19世纪,巴尔干半岛在土耳其人的统治下;亚得里亚海东岸的克罗地亚、斯洛文尼亚在奥匈帝国和威尼斯共和国的统治下。早在19世纪时许多知识分子-尤其是克罗地亚学者-就在推动所谓的“伊利里亚运动”。这一运动的基础是南斯拉夫人都是古老伊利里亚民族的后裔,因此本就应该生活在同一国家之内。[1]

1878年塞尔维亚和黑山独立,相继成立王国。1917年奥匈帝国内的南斯拉夫人族群代表在希腊科孚岛举行会晤,其中包括塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人(包括当时仍未识别的波斯尼亚穆斯林),此外还有1835年已经建国的塞尔维亚王国代表。他们一致决定,宣布成立一个统一国家。[1]

国家建立

[编辑]1918年12月1日,在贝尔格莱德正式宣布成立“塞尔维亚-克罗地亚-斯洛维尼亚王国”。而斯洛文尼亚人、克罗地亚人和塞尔维亚人国国民议会也欢迎塞军开入萨格勒布。但塞军的行为马上引起克罗地亚人的反感,克罗地亚农民党主席斯捷潘·拉迪奇更呼吁农民消极对待塞军和南斯拉夫政权,认为其代表着军国主义,延续哈布斯堡专制,要求王国改组为联邦。各个族群之间爆发激烈的政治争论:塞尔维亚人主张单一制建国方案,克罗地亚人和斯洛文尼亚人则坚持建立联邦制国家。[1] 1929年亚历山大亲王任国王后,国名改为南斯拉夫王国,历史上首次出现南斯拉夫的国家名称。

王国时期

[编辑]1928年6月20日,塞尔维亚籍国会议员普尼沙·拉契奇在南斯拉夫王国国民议会向反对派克罗地亚农民党的五名议员开枪,当场打死两人,党魁斯捷潘·拉迪奇则在数周后伤重不治。[2] 1929年1月6日,国王亚历山大一世宣布废除维多夫旦宪法、取缔民族性政党、亲自掌握行政权力,并将国家更名为南斯拉夫。[3][4] 他希望借此遏制分裂倾向,缓解民族主义情绪。1931年,他颁布了1931年南斯拉夫宪法,结束了自己的独裁统治。[5] 然而,随着意大利、德国的法西斯与纳粹政权崛起,以及苏联在约瑟夫·斯大林掌权后积极推动国际扩张,亚历山大一世的政策逐渐遭到其他欧洲强国的反对。意大利与德国希望修改一次大战后签订的国际条约,[6] 苏联则致力于重建在欧洲的影响力。[7]

亚历山大一世试图推行南斯拉夫的中央集权政策。他废除了南斯拉夫的历史性地区划分,重新划设各省(称为班诺维纳,Banovina)。[8][9] 班诺维纳的命名多以河流为名。[8] 许多政客被监禁或受到警方严密监视。共产主义运动也在他统治期间受到严格限制。[10]

1934年,国王在法国马赛进行国事访问时遇刺身亡,刺客为伊万·米哈伊洛夫领导的马其顿内部革命组织成员弗拉多·切尔诺泽姆斯基,此事亦得到乌斯塔沙(克罗地亚法西斯革命组织)的协助。[11][12][13][14][15] 亚历山大一世死后,由其十一岁的儿子彼得二世继位,并由堂兄保罗亲王领导摄政委员会。[16]

1930年代末的国际政治局势日益紧张,主要国家领导人之间的不信任加剧,极权主义政权日趋侵略,且第一次世界大战后建立的国际秩序逐渐失去支撑。 在意大利法西斯与纳粹德国支持及压力下,克罗地亚领袖弗拉德科·马切克及其政党于1939年促成了克罗地亚班诺维纳(享有高度自治的地区)的成立。该协议规定克罗地亚仍属于南斯拉夫,但在国际上开始积极建立独立的政治认同。

保罗亲王在法西斯压力下于1941年3月25日在维也纳签署了三国同盟条约,试图继续保持南斯拉夫的中立。然而此举引发民众强烈不满,高级军官也反对该条约。3月27日,当国王返回时,军方发动了南斯拉夫政变,由杜尚·西莫维奇将军掌权,逮捕了维也纳代表团,流放保罗亲王,结束了摄政,并赋予17岁的彼得国王全权统治。阿道夫·希特勒因此决定于1941年4月6日对南斯拉夫发动攻击,随即也入侵了先前曾击退墨索里尼的希腊。[17][18]

二战

[编辑]

1941年4月6日凌晨5时12分,纳粹德国、意大利与匈牙利部队入侵南斯拉夫。[19] 德国空军轰炸了贝尔格莱德以及其他南斯拉夫主要城市。4月17日,来自南斯拉夫各地的代表在贝尔格莱德与德国签订停战协议,结束了对入侵德军为期十一天的抵抗。[20] 超过30万名南斯拉夫军官与士兵成为俘虏。[21]

轴心国占领了南斯拉夫并将其瓜分。克罗地亚独立国作为纳粹的卫星国成立,由法西斯民兵组织乌斯塔沙统治;该组织于1929年成立,但直到1941年活动才扩大。德军占领了波斯尼亚与黑塞哥维那,以及部分塞尔维亚和斯洛文尼亚地区,其余地区则分别由保加利亚、匈牙利及意大利占领。从1941年到1945年,克罗地亚乌斯塔沙政权迫害并杀害了大约30万名塞尔维亚人,以及至少3万名犹太人与罗姆人;[22] 数十万塞尔维亚人也被驱逐,另有20万至30万人被强迫皈依天主教。[23]

抵抗力量自一开始便分为两派:共产党领导的南斯拉夫游击队与保皇派切特尼克。在1943年德黑兰会议上,游击队获得了盟军的正式承认。亲塞尔维亚色彩浓厚的切特尼克由德拉扎·米哈伊洛维奇领导,而游击队则由具有泛南斯拉夫主义倾向的约瑟普·布罗兹·狄托领导。[24]

游击队发起了游击战争,并逐渐发展为当时西欧与中欧地区最大的抵抗力量。切特尼克起初获得流亡王室政府及盟军的支持,但不久便将重点转向对抗游击队而非轴心国军队。至战争末期,切特尼克已沦为依赖轴心国补给的塞尔维亚民族主义协作军队。[25] 切特尼克也迫害并杀害了波斯尼亚穆斯林与克罗地亚人,[26] 估计受害者在5万至6.8万之间,其中4.1万人是平民。[27] 然而机动性极高的游击队仍成功持续其游击战。特别着名的胜利包括涅雷特瓦战役与苏捷斯卡战役。

1942年11月25日,南斯拉夫人民解放反法西斯委员会在今波斯尼亚和黑塞哥维那的比哈奇召开。1943年11月29日,该委员会于雅伊采再次集会,确立了战后国家组织的基础,宣布成立联邦(此日后被定为南斯拉夫的共和国日)。

南斯拉夫游击队在1944年收复了塞尔维亚,1945年又解放了整个南斯拉夫。红军协助解放贝尔格莱德后即撤离。1945年5月,游击队在南斯拉夫国界之外与盟军会师,期间还占领了的里雅斯特及施蒂利亚、克恩顿州部分地区。不过在斯大林压力下,游击队于同年6月撤出的里雅斯特,以避免与其他盟军冲突。[28]

西方曾试图促成否认旧南斯拉夫王国政府权威的游击队与流亡派之间的合作,并于1944年6月达成狄托-苏巴希奇协定;但实际上,元帅狄托已掌控局势,并准备领导一个独立的共产主义国家。他获得莫斯科与伦敦的支持,麾下游击队人数高达80万人。[29][30]

根据南斯拉夫官方的战后统计,南斯拉夫在第二次世界大战中的死亡人数为170.4万人。而20世纪80年代历史学家弗拉基米尔·热尔亚维奇与博戈柳布·科乔维奇的研究显示,实际死亡人数约为100万人。[31]

铁托时代

[编辑]

铁托领导南斯拉夫共产党和苏联军队的协助,击败德军及其盟友,并于1945年11月29日宣布成立南斯拉夫联邦人民共和国。1963年南斯拉夫通过新宪法,并改国名为南斯拉夫社会主义联邦共和国。南斯拉夫社会主义联邦共和国由塞尔维亚、黑山、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、马其顿6个共和国以及科索沃、伏伊伏丁那两个自治省(属于塞尔维亚共和国)组成。

第二次世界大战之后,南斯拉夫实行社会主义,由铁托出任总统,铁托执政下的南斯拉夫与苏联保持距离,坚持独立自主和不结盟运动,使南斯拉夫成为欧洲唯一没加入华沙公约的社会主义国家;努力发展经济,使南斯拉夫成为比较富有的东欧国家。自苏南分裂后,南斯拉夫走上了一条摆脱苏联模式的束缚的道路,建立了一套符合自己国情的经济工业道路,自50年代政治和经济改革以来,南斯拉夫普通人民在生活上明显比其他东欧国家自由,西方的文学电影都被允许传播到南斯拉夫,每年有超过600万游客进入南斯拉夫,直到1976年,全国有36%的人民拥有自己的汽车,每1.8个家庭拥有一台电视,每2.1个家庭拥有一部冰箱,所有7岁到15岁的儿童都可以免费受到8年义务教育,虽然和发达的西方国家相比还是落后了一些,可是相比同一时期的社会主义国家,南斯拉夫人民的生活是充裕的。但是南斯拉夫的地区贫富问题一直非常严重,最发达的斯洛文尼亚与邻国奥地利、意大利经济水平相近,而马其顿、科索沃则是欧洲最贫穷的地区之一。

铁托是战后首先敢挺身对抗苏联的扩张,与斯大林决裂的共产党领袖,直到1955年,铁托才与赫鲁晓夫改革后的苏联恢复正常外交关系,1956年匈牙利事件后,苏联与南斯拉夫关系一度又有恶化,后来随着中苏交恶与决裂,苏南关系又迅速升温。[32]1950年代,南斯拉夫开始与亚非等地的第三世界国家有所接触,先是印度及缅甸,之后拓展到埃及跟印尼,1955年与中华人民共和国建交。1956年,狄托与印度总理尼赫鲁及埃及总统纳瑟三人在布里奥尼岛发表声明,支持不结盟运动,并于1961年在南斯拉夫首都贝尔格莱德召开首次高峰会。使其不论在国内,或是第三世界国家,都越来越受到欢迎。这项运动的成员国不愿涉入冷战,拒绝与美苏两大强国结盟,至2007年已有118成员国,涵盖了联合国三分之二的成员国,全世界55%的人口居住在这些国家之中。[33]

苏共在斯大林时代认为铁托的南斯拉夫是修正主义的样板,而在1960年代,赫鲁晓夫时期的苏联转而认为南斯拉夫是真正的社会主义国家,而毛泽东领导下的中国坚持继续称南斯拉夫为修正主义国家。[32]苏联勃列日涅夫政府在1968年镇压捷克斯洛伐克布拉格之春后,苏联与南斯拉夫关系一度又出现紧张,铁托派特使爱德华·卡达尔到北京面见中共中央主席毛泽东,中国与南斯拉夫关系改善。为防止中国与南斯拉夫亲密,勃列日涅夫宣布勃列日涅夫主义宣称的苏联可以为了安全武装干预“社会主义大家庭”任何一国的范围不包括南斯拉夫,苏南关系才再度改善。[34][35]

瓦解

[编辑]1980年铁托逝世,南斯拉夫开始走下坡路,国内各民族之间的冲突不断加剧。在1991年前苏联解体之后,各民族开始各自争取自治和独立。

南斯拉夫各共和国由于政治背景、宗教信仰、文化传统和经济发展上的差异致使各成员国深层次矛盾很尖锐。在东欧剧变和苏联解体后,各民族开始各自争取自治和独立。1991年-1992年,斯洛文尼亚、克罗地亚、马其顿、波黑(波斯尼亚和赫塞哥维那)相继宣布独立,南斯拉夫社会主义联邦共和国1992年宣告解体。原南斯拉夫社会主义联邦共和国的塞尔维亚和黑山两个共和国于1992年4月27日宣布成立南斯拉夫联盟共和国。继1999年的科索沃战争之后,塞尔维亚的科索沃自治省由联合国科索沃临时行政当局特派团实际管辖。虽然从法理上依然是南斯拉夫的一部分,并得到欧盟和美国外交担保,不支持科索沃独立,不会分裂南斯拉夫,但是实际上脱离了南斯拉夫以及塞尔维亚的管辖。科索沃在2008年宣布独立,并立即得到欧盟和美国外交承认。

2003年2月4日,南斯拉夫联盟共和国议会两院分别以多数票表决通过《塞尔维亚和黑山宪章》,从而标志著塞尔维亚和黑山这一共和国联盟正式宣告成立,南斯拉夫联盟从此不复存在。

2006年3月,前总统米洛舍维奇在海牙国际战争罪行法庭接受审判时,在囚禁室突然逝世。

2006年5月21日,黑山就是否维持目前的单一国家,还是分裂为两个独立的国家举行公民投票,独派以55.4%的微弱优势决定终止与塞尔维亚的联邦关系。6月3日,黑山议会正式宣布独立,6月5日塞尔维亚国会亦宣布独立并且成为塞黑联邦的法定继承国。2008年2月17日阿尔巴尼亚裔主导的科索沃也正式由塞尔维亚独立,此举动标志了南斯拉夫联盟的完全解体。

总括而言,当铁托于1980年死后,南斯拉夫内各种族问题逐渐深化。而南斯拉夫分裂其实亦缘于其他因素,财富分布不均和民族主义复兴,各民族只着重自己权益,而塞尔维亚中央政府又无力控制,南斯拉夫内战因而爆发,最终导致解体。

新国家

[编辑]各国解体事件一览

[编辑]| 成员国 | 引发独立事件 | 独立战争 | 独立时间 | 首个承认独立国家 |

|---|---|---|---|---|

| 1990年代 | ||||

| 1990年斯洛文尼亚独立公投 | 十日战争 | 1990年12月23日(公投) 1991年6月25日(正式独立) |

||

| 1991年克罗地亚独立公投 | 克罗地亚战争 | 1991年5月19日(公投) 1991年6月25日(正式独立) |

||

| 1991年马其顿独立公投 | 马其顿纷争(2001年显现) | 1991年9月8日(公投) 1991年9月17日(和平独立) |

||

| 1992年波斯尼亚和黑塞哥维那独立公投 | 波斯尼亚战争 | 1992年2月29日(公投) 1992年4月6日(美国承认独立) |

||

| 1993年塞族共和国公投 | 波斯尼亚战争 | 1992年2月9日(首次独立) 1995年12月14日(回归波黑;代顿协议) |

||

| 2000年代 | ||||

| 2006年黑山独立公投 | 不适用 | 2006年5月21日(公投) 2006年6月3日(正式独立) |

||

| 2008年科索沃宣告独立 | 科索沃战争 | 2008年2月17日(正式宣布独立) | ||

各国、自治省现况

[编辑]

| |||||||||

| 宪法顺序 | 加盟国/自治省名称 | 旗帜 | 徽章 | 加入年份 | 首都 | 独立年份 | 现今政权 | 现时旗帜 | 现时徽章 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 斯洛文尼亚社会主义共和国 | 1945 | 卢布尔雅那 | 1991 | |||||

| 2 | 克罗地亚社会主义共和国 | 1945 | 萨格勒布 | 1991 | |||||

| 3 | 波斯尼亚和黑塞哥维那社会主义共和国 | 1945 | 萨拉热窝 | 1992 | |||||

| 4 | 黑山社会主义共和国 | 1945 | 波德戈里察 | 2006 | |||||

| 5 | 马其顿社会主义共和国 | 1945 | 斯科普里 | 1991 | |||||

| 6 | 塞尔维亚社会主义共和国 | 1945 | 贝尔格莱德 | 1992(南联盟) | |||||

| 7 | 伏伊伏丁那社会主义自治省 | 1963 | 诺维萨德 | (塞尔维亚自治省) | |||||

| 8 | 科索沃社会主义自治省 | 1974 | 普里什蒂纳 | 1990(首次) 2008(部分承认) |

|||||

南斯拉夫情结

[编辑]对于过去共同国家时期及其正面特质的回忆,被称为“南斯拉夫情结”(Yugo-nostalgia)。南斯拉夫怀旧情结的许多方面涉及社会主义体制以及其所提供的社会保障感。至今仍有来自前南斯拉夫地区的人自我认同为南斯拉夫人;在今日各独立国家的族群统计中,这一身份认同仍可见到。[36]

人口

[编辑]

南斯拉夫自始即为一个人口多元的国家,不仅在民族归属方面,亦在宗教信仰方面呈现多样性。伊斯兰教、罗马天主教、犹太教、新教以及各种东方基督教宗派,共同构成了南斯拉夫的宗教版图,总数超过40种。自第二次世界大战以来,南斯拉夫的宗教人口结构发生了剧烈变化。1921年及1948年的人口普查显示,99%的居民深度参与宗教信仰与实践。然而,战后政府推动现代化与都市化政策后,宗教信仰者比例大幅下降。宗教信仰与民族认同间的紧密联系,对战后共产主义政府推动国族团结与国家结构政策造成了严重威胁。[37]尽管南斯拉夫成为了事实上的无神论国家,与当时其他社会主义国家相比,天主教会仍然在南斯拉夫社会中保持活跃地位,[38]圣座亦于1967年与南斯拉夫正式恢复圣座-南斯拉夫关系,并共同努力试图停止越南战争。[39]同样地,塞尔维亚正教会也受到了相对优待,南斯拉夫政府并未如其他东方集团国家那样大规模推行反宗教运动。[40]

民族

[编辑]共产主义兴起后,1964年的一项调查显示,南斯拉夫总人口中仍有逾70%自认为是宗教信徒。宗教信仰最为集中的地区是科索沃(91%)与波斯尼亚和黑塞哥维那(83.8%);信仰比例最低的地区是斯洛文尼亚(65.4%)、塞尔维亚(63.7%)及克罗地亚(63.6%)。而自称无神论者比例最高的群体是以南斯拉夫族(45%)自居者,其次为塞尔维亚人(42%)。[41]东正教塞尔维亚人与马其顿人、天主教克罗地亚人与斯洛文尼亚人、穆斯林波什尼亚克人与阿尔巴尼亚人之间的宗教差异,加上民族主义兴起,共同促成了1991年南斯拉夫的瓦解。[37]

南斯拉夫王国推行单一民族政策,压制各地区自治,并宣称塞尔维亚人、克罗地亚人、波什尼亚克人、黑山人、马其顿人及斯洛文尼亚人同属一个南斯拉夫人民族(参见南斯拉夫主义),此举遭到克罗地亚人及其他族群的强烈反对与抵制,被认为是对南斯拉夫非塞族人口的逐步塞尔维亚化。而南斯拉夫社会主义联邦共和国的南斯拉夫共产党则在意识形态上反对种族单一化与王权霸权,转而提倡民族多样性与社会南斯拉夫主义,并以“兄弟情谊与统一”为口号,将国家组织成联邦制。[42]

语言

[编辑]南斯拉夫的三大主要语言为塞尔维亚-克罗地亚语、斯洛文尼亚语与马其顿语。[43]塞尔维亚-克罗地亚语是南斯拉夫全国唯一普遍教学的语言,亦成为许多斯洛文尼亚人[44]与马其顿人的第二语言,特别是那些出生于南斯拉夫时期的人们。南斯拉夫解体后,塞尔维亚-克罗地亚语失去其统一规范与官方地位,并逐渐分化为四种标准语,即波斯尼亚语、克罗地亚语、黑山语与塞尔维亚语。

逸闻

[编辑]南斯拉夫素有“一个国家、二种文字、三种语言、四种宗教、五个民族、六个共和国、七个邻国、八个政治实体”的形容。

这些分别是:

- 一个国家──南斯拉夫社会主义联邦共和国

- 二种文字──拉丁文字和斯拉夫文字

- 三种官方语言──塞尔维亚-克罗地亚语、斯洛文尼亚语和马其顿语

- 四种主要宗教──天主教、基督新教、东正教和伊斯兰教

- 五大民族──塞尔维亚人、克罗地亚人、斯洛文尼亚人、马其顿人和黑山人

- 六个加盟共和国──塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚、马其顿、黑山和波黑

- 七个邻国──阿尔巴尼亚、希腊、保加利亚、罗马尼亚、匈牙利、奥地利和意大利

- 八个政治实体──塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚、马其顿、黑山、波斯尼亚和黑塞哥维那、科索沃和伏伊伏丁那

参见

[编辑]参考文献

[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 南斯拉夫百年:一个国家的“冥诞”. 德国之声. 2018-02-12 [2018-02-12]. (原始内容存档于2020-11-04).

- ^ Ramet 2006,第73页.

- ^ 引用错误:没有为名为

:1的参考文献提供内容 - ^ 印第安纳大学. 1929年大事記. indiana.edu. 2002年10月 [2014年2月8日]. (原始内容存档于2015年2月22日).

- ^ 印第安纳大学. 1929年大事記. indiana.edu. 2002年10月 [2014年2月8日]. (原始内容存档于2014年2月22日).

- ^ 第一次世界大戰:條約與賠款. encyclopedia.ushmm.org. [2025-04-25] (英语).

- ^ Roberts, Geoffrey C. The Soviet Union and the Origins of the Second World War: Russo-German Relations and the Road to War, 1933-1941. 布卢姆斯伯里出版社. 1995年8月7日. ISBN 978-1-349-24124-8.

- ^ 8.0 8.1 Donia, Robert J.; Fine, John Van Antwerp. 波士尼亞與赫塞哥維納:被背叛的傳統. 哥伦比亚大学出版社. 1994: 129. ISBN 9780231101615.

- ^ Atkeson, Edward B. 新軍團:美國戰略與權力責任. Rowman & Littlefield. 2011: 141. ISBN 9781442213777.

- ^ Roszkowski, Wojciech; Kofman, Jan. 二十世紀中東歐人物辭典. Routledge. 2016: 3465. ISBN 978-1-31747-593-4.

- ^ 南斯拉夫. 南斯拉夫政府根據國際聯盟公約第十一條第二款的請求:南斯拉夫政府的通訊. 国际联盟. 1934: 8.

- ^ Banac, Ivo. 南斯拉夫的民族問題:起源、歷史與政治. 康奈尔大学出版社. 1984: 326.

- ^ Groueff, Stéphane. 荊棘之冠. Madison Books. 1987: 224.

- ^ Kosta, Todorov. 巴爾幹火炬手:一位叛軍士兵與政治家的自傳. Read Books. 2007: 267.

- ^ Maza, Sarah. 維奧萊特·諾齊埃爾:1930年代巴黎謀殺案. 加州大学出版社. 2011-05-31: 230.

- ^ 攝政王與國會成員昨日向彼得二世國王宣誓效忠. 《时代报》. 1934年10月12日 (塞尔维亚-克罗地亚语).

- ^ A. W. Palmer, “贝尔格莱德的叛变,1941年3月27日”, 《今日历史》 (1960年3月) 10#3,第192–200页。

- ^ 1941年4月6日:德國入侵南斯拉夫與希臘. arquivo.pt. (原始内容存档于2009年10月15日).

- ^ Stephen A. Hart; 英国广播公司. Partisans: War in the Balkans 1941–1945. bbc.com. 2011年2月17日 [2014年2月8日]. (原始内容存档于2011年11月28日).

- ^ 历史频道. 1941年4月17日:南斯拉夫投降. history.com. 2014 [2014年2月8日]. (原始内容存档于2014年2月21日).

- ^ 印第安纳大学. 1929年年表. indiana.edu. 2002年10月 [2014年2月8日]. (原始内容存档于2014年10月27日).

- ^ Goldberg, Harold J. Daily Life in Nazi-Occupied Europe. ABC-CLIO. 2019: 22. ISBN 9781440859120.

- ^ Tomasevich, Jozo. Yugoslavia During the Second World War. Vucinich, Wayne S. (编). Contemporary Yugoslavia: Twenty Years of Socialist Experiment. University of California Press. 2021: 79 [1969]. ISBN 9780520369894.

- ^ Pavlowitch, Stefan. Hitler's New Disorder: The Second World War in Yugoslavia. Oxford University Press. 2008: 285. ISBN 9780199326631.

- ^ David Martin, Ally Betrayed: The Uncensored Story of Tito and Mihailovich, (New York: Prentice Hall, 1946), 34.

- ^ Redžić, Enver. Bosnia and Herzegovina in the Second World War. New York: Tylor and Francis. 2005: 155. ISBN 978-0-7146-5625-0.

- ^ Geiger, Vladimir. Human Losses of the Croats in World War II and the Immediate Post-War Period Caused by the Chetniks and the Partisans. Review of Croatian History (Croatian Institute of History). 2012, VIII (1): 117.

- ^ Buchanan, Andrew N. World War II in Global Perspective, 1931-1953: A Short History. John Wiley & Sons. 2019: 189. ISBN 978-1-1193-6607-2.

- ^ Michael Lees, The Rape of Serbia: The British Role in Tito's Grab for Power, 1943–1944 (1990).

- ^ James R. Arnold; Roberta Wiener. Cold War: The Essential Reference Guide. ABC-CLIO. 2012年1月: 216. ISBN 978-1-6106-9003-4.

- ^ Byford, Jovan. Picturing Genocide in the Independent State of Croatia. Bloomsbury Publishing. 2020: 158. ISBN 978-1-3500-1597-5.

- ^ 32.0 32.1 1963年中共三评苏共中央公开信:南斯拉夫是真正的社会主义国家吗?. [2013-07-07]. (原始内容存档于2014-05-07).

- ^ 江秉彝,2007,〈南斯拉夫疆界与民族冲突(1991-2006)〉,硕士论文,东海大学政治系,页25。

- ^ 1969年勃列日涅夫会见铁托. [2013-07-07]. (原始内容存档于2020-08-24).

- ^ 南斯拉夫发言人武伊察说:勃列日涅夫访问南斯拉夫“有助于推进南苏友好合作”. [2013-07-07]. (原始内容存档于2013-10-02).

- ^ 塞尔维亚共和国, 统计局. 2011年人口普查. 塞尔维亚共和国统计局. 2011年10月12日 [2024年4月15日]. (原始内容存档于2023年8月29日).

- ^ 37.0 37.1 Yugoslavia – Religious Demographics. Atheism.about.com. 2009年12月16日 [2013年4月22日]. (原始内容存档于2013年4月24日).

- ^ Fahlbusch, Erwin; Milic Lochman, Jan; Bromiley, Geoffrey William; Mbiti, John; Pelikan, Jaroslav; Vischer, Lukas (编). 基督教百科全書 5. 由Bromiley, Geoffrey William翻译. William B. Eerdmans Publishing Company. 2008: 513 [2022年7月30日]. ISBN 9780802824172.

|article=被忽略 (帮助) - ^ Klasić, Hrvoje. 兩方意外合作的細節——鐵托與聖座如何攜手嘗試終結越戰. Jutarnji list. 2018年1月11日 [2021年2月9日].

- ^ Tomka, Miklós. Expanding Religion: Religious Revival in Post-communist Central and Eastern Europe. Walter de Gruyter. 2011: 44. ISBN 9783110228151 (英语).

- ^ Perica, Vjekoslav. 8. Flames and Shrines: The Serbian Church and Serbian Nationalist Movement in the 1980s. 巴爾幹偶像:南斯拉夫國家的宗教與民族主義. 牛津大学出版社. 2002: 132. ISBN 0-19-517429-1. doi:10.1093/0195148568.001.0001.

- ^ Bougarel, Xavier. Bosnian Muslims and the Yugoslav Idea. Djokić, Dejan (编). Yugoslavism: Histories of a Failed Idea, 1918-1992. London: C. Hurst & Co. 2003: 100–114. ISBN 1-85065-663-0.

- ^ Magner, Thomas. Language and Nationalism in Yugoslavia.. Canadian Slavic Studies. 1967年秋季, 1 (3): 333–347 (english).

- ^ Törnquist-Plewa, Barbara. Resic, Sanimir , 编. The Balkans in Focus: Cultural Boundaries in Europe. Lund, Sweden: Nordic Academic Press. 2002: 198. ISBN 9789187121708. OCLC 802047788.