德语文学

此条目可参照外语维基百科相应条目来扩充。 (2022年11月18日) |

德语文学(德语:Deutschsprachige Literatur)指的是以德语撰写的文学作品。这包括来自德国、奥地利、瑞士和比利时的德语区、列支敦士登、卢森堡、位于义大利的南蒂罗尔地区,以及在一定程度上属于德语侨民的作品。现代德语文学主要以标准德语书写,但也存在一些受到德语方言(如阿勒曼尼语)影响较深或较浅的文学潮流。

中世纪德语文学指的是从加洛林王朝时期开始,在德国地区创作的文学。对于德语中世纪文学终结的时间,学界有不同见解,其中最晚的分界点通常认为是宗教改革(1517年)。古高地德语时期大致持续至11世纪中叶,其最著名的作品包括《希尔德布兰特之歌》和英雄史诗《救世主之歌》(Heliand)。中古高地德语文学自12世纪开始,代表作品包括《指环》(约1410年)以及奥斯瓦尔德·冯·沃尔肯施泰因与约翰内斯·冯·特普尔的诗作。巴洛克时期(1600–1720年)则是德语文学最丰富多产的时期之一。

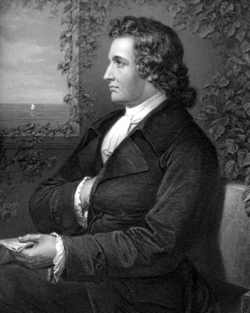

现代德语文学始于启蒙时代作家(如约翰·戈特弗里德·赫尔德)。1750至1770年代的感伤主义运动(Empfindsamkeit)以歌德的畅销作品《少年维特的烦恼》(1774年)为终点。随后的狂飙运动与魏玛古典主义运动则由约翰·沃尔夫冈·冯·歌德与弗里德里希·席勒领导。德国浪漫主义则主导了18世纪末至19世纪初的文学发展。

“毕德麦雅”一词泛指1815年(即维也纳会议、拿破仑战争结束)至1848年(欧洲革命爆发)之间,在文学、音乐、视觉艺术与室内设计领域的一种风格。

在纳粹政权时期,一些作家选择流亡国外(称为“流亡文学”,Exilliteratur),另一些则屈服于审查制度,进行所谓的“内部流亡”(Innere Emigration)。截至2023年,共有14位德语作家获得诺贝尔文学奖,居所有语言中第三多,仅次于法语(16位)与英语(32位)作家。获奖者包括托马斯·曼、赫尔曼·黑塞、君特·格拉斯与彼得·汉德克等人。

中世纪

[编辑]目前所知最早的德语文学作品是《希尔德布兰特之歌》(Hildebrandslied)

近代早期

[编辑]德意志文艺复兴时期

[编辑]- 塞巴斯蒂安·布兰特(1457年-1521年)

- 托马斯·穆尔纳(1475年-1537年)

- 马丁·路德(1483年-1546年)

- 菲利普·墨兰希通(1497年-1560年)

- 塞巴斯蒂安·弗兰克(1500年-1543年)

- 约翰·费沙特(1545年-1591年)

巴洛克时期

[编辑]巴洛克时期(1600年至1720年)是德语文学最为丰富多产的时代之一。许多作家的诗歌与散文作品反映了三十年战争带来的惨痛经历。汉斯·雅各布·克里斯托弗·冯·格林梅尔斯豪森笔下年轻而天真的辛普利齐乌斯的冒险故事——《辛普利齐乌斯·辛普利齐西穆斯》,[1] 成为巴洛克时期最著名的小说。

马丁·奥皮茨为德语文学确立了语言、风格、诗行与韵律的“纯正性”准则。安德烈亚斯·格吕菲乌斯与丹尼尔·卡斯帕·冯·洛恩施泰因创作了多部德语悲剧(Trauerspiele),常以古典题材为主,且风格多半相当激烈。情色诗、宗教诗与时事诗则以德语与拉丁语双语创作。

布伦瑞克-吕讷堡的西比拉·乌尔苏拉撰写了一部小说《尊贵的叙利亚女子阿拉梅娜》(Die Durchlauchtige Syrerin Aramena),此书由其兄安东·乌尔利希完成,并由齐格蒙德·冯·比尔肯加以编辑,在德语巴洛克宫廷小说中享有盛名。[2][3]

18世纪

[编辑]启蒙时代

[编辑]感伤主义

[编辑]感伤主义(Empfindsamkeit),或译“感性运动”,1750年代至1770年代)代表人物包括弗里德里希·戈特利布·克洛普施托克(1724年-1803年)、克里斯蒂安·菲尔希特哥特·盖勒特(1715年-1769年)、苏菲·德·拉·罗什(1730年-1807年)。该时期以歌德的畅销小说《少年维特的烦恼》(1774年)为顶峰并结束。

狂飙运动

[编辑]

狂飙突进运动(Sturm und Drang)是18世纪末期至19世纪初德国文学与音乐中的一场运动,约始于1760年代末,止于1780年代初。该运动强调个人主观性与情感的自由表达,作为对启蒙时代所强调的理性主义及其相关美学潮流的反动。

哲学家约翰·格奥尔格·哈曼被视为狂飙运动的思想代表人物之一,而约翰·沃尔夫冈·冯·歌德则是此运动的重要实践者。尽管他与弗里德里希·席勒最终脱离此一潮流,并开创了日后的魏玛古典主义。

20世纪

[编辑]诺贝尔文学奖获得者

[编辑] 德意志帝国特奥多尔·蒙森(Theodor Mommsen,1817-1903),1902年。

德意志帝国特奥多尔·蒙森(Theodor Mommsen,1817-1903),1902年。 德意志帝国鲁道尔夫·欧肯(Rudolf Eucken,1846-1926),1908年。

德意志帝国鲁道尔夫·欧肯(Rudolf Eucken,1846-1926),1908年。 德意志帝国保罗·海泽(Paul Heyse,1830-1914),1910年。

德意志帝国保罗·海泽(Paul Heyse,1830-1914),1910年。 德意志帝国盖哈特·霍普特曼(Gerhart Hauptmann,1862-1946),1912年。

德意志帝国盖哈特·霍普特曼(Gerhart Hauptmann,1862-1946),1912年。 瑞士卡尔·施皮特勒(Carl Friedrich Georg Spitteler ,1845-1924),1919年。

瑞士卡尔·施皮特勒(Carl Friedrich Georg Spitteler ,1845-1924),1919年。 德国托马斯·曼(Thomas Mann,1875-1955),1929年。

德国托马斯·曼(Thomas Mann,1875-1955),1929年。 德国赫尔曼·黑塞 (Hermann Hesse ,1877-1962),1949年。

德国赫尔曼·黑塞 (Hermann Hesse ,1877-1962),1949年。 瑞典奈莉·萨克斯 (Nelly Sachs ,1891-1970),1966年。[4]

瑞典奈莉·萨克斯 (Nelly Sachs ,1891-1970),1966年。[4] 西德亨利希·伯尔 (Heinrich B?ll,1917-1985),1972年。

西德亨利希·伯尔 (Heinrich B?ll,1917-1985),1972年。 英国埃利亚斯·卡内蒂 (Elias Canetti,1905-1994),1981年。

英国埃利亚斯·卡内蒂 (Elias Canetti,1905-1994),1981年。 德国君特·格拉斯 (Günter Grass,1927-2015),1999年。

德国君特·格拉斯 (Günter Grass,1927-2015),1999年。 奥地利艾尔弗雷德·耶利内克(Elfriede Jelinek,1946-),2004年。

奥地利艾尔弗雷德·耶利内克(Elfriede Jelinek,1946-),2004年。 德国赫塔·穆勒(Herta Müller,1953-),2009年。

德国赫塔·穆勒(Herta Müller,1953-),2009年。

参考资料

[编辑]- ^ Grimmelshausen, H. J. Chr. Der abentheurliche Simplicissimus [冒险的辛普利齐乌斯]. 纽伦堡: J. Fillion. 1669 [2025-05-12]. OCLC 22567416. (原始内容存档于2024-08-03) (德语).

- ^ Hilary Brown. Luise Gottsched the Translator. Camden House. 2012: 27–. ISBN 978-1-57113-510-0.

- ^ Jo Catling. A History of Women's Writing in Germany, Austria and Switzerland. Cambridge University Press. 23 March 2000: 42–. ISBN 978-0-521-65628-3.

- ^ 德国诺贝尔文学奖获得者简介. 德语德国网站. [2009年12月5日]. (原始内容存档于2015年4月2日) (中文(中国大陆)).