巴德夏希清真寺

| 巴德夏希清真寺 | |

|---|---|

| بادشاہی مسیت بادشاہی مسجد | |

| |

| 基本信息 | |

| 位置 | 巴基斯坦旁遮普省拉合尔 |

| 坐标 | 31°35′17″N 74°18′34″E / 31.58806°N 74.30944°E |

| 宗教 | 伊斯兰教 |

| 教派 | 逊尼派 |

| 祝圣 | 1670 |

| 建筑详情 | |

| 建筑类型 | 贾玛清真寺 |

| 建筑风格 | 印度伊斯兰式建筑、莫卧儿建筑 |

| 建立者 | 奥朗则布 |

| 竣工 | 1673年 |

| 建筑材料 | 红砂岩、大理石 |

| 详细规格 | |

| 容纳人数 | 100,000 |

| 穹顶 | 3 |

| 宣礼塔 | 8(4大4小) |

| 宣礼塔高度 | 226英尺4.5英寸(68.999米) |

| 地图 | |

| |

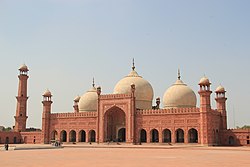

巴德夏希清真寺(旁遮普语:بادشاہی مسیت,罗马化:Bādśā’ī Masīt;乌尔都语:بادشاہی مسجد,罗马化:Bādśāhī Masjid),又译为皇帝清真寺、皇家清真寺,巴基斯坦的清真寺,位于拉合尔,是一座莫卧儿帝国时代的贾玛清真寺[1][2],为莫卧儿皇帝奥朗则布时期兴建,竣工于1673年。坐落于拉合尔堡西侧,正对拉合尔堡的阿拉姆吉尔门,是拉合尔乃至巴基斯坦的地标建筑[3]。

巴德夏希清真寺由拱门、广场、礼拜殿三部分组成,主体建筑为礼拜殿,殿顶有三个大理石圆顶,围墙四周有四座高69米的宣礼塔。在莫卧儿时代,为南亚最大的清真寺,如今也是巴基斯坦第三大清真寺。其精致的红砂岩砖雕和大理石镶嵌为一大特色,是莫卧儿建筑的典范之作[4]。

历史

[编辑]巴德夏希清真寺是莫卧儿帝国第六位皇帝奥朗则布下令修建,于1671年动工,由拉合尔总督、奥朗则布的养兄菲达伊·汗·科卡主持监督[5],1673年完工[6]。奥朗则布和莫卧儿诸位先帝不同,并不甚热衷于艺术和建筑,而是更关注征服扩张、开疆扩土[7],他率军在南印度连年征战,特别是同马拉塔帝国的希瓦吉等激战不休,巴德夏希清真寺就是为了纪念其征战事迹而建的[4]。清真寺就选址在拉合尔堡阿拉姆吉尔门对面,地位尤其重要,阿拉姆吉尔门亦是在清真寺动工同期修建[6]。

1799年7月7日,锡克人首领兰季德·辛格率军征服拉合尔[8],随后主持修缮巴德夏希清真寺[9]。1818年,兰季德·辛格在清真寺前的哈祖里园修建了一座精美的大理石亭哈祖里园亭[10],用于接见臣民宾客[11],其原料据推测是从拉合尔的其他纪念建筑拆卸下来的[12]。1839年,兰季德·辛格驾崩,其长子哈拉克·辛格即位,并下令在清真寺旁修建兰季德·辛格三摩地,作为其父王的陵墓。

1841年,第一次英国锡克战争期间,兰季德·辛格的次子舍尔·辛格发动内乱,企图推翻当时的摄政、哈拉克·辛格的王后钱德·考尔。舍尔·辛格在清真寺宣礼塔上架设火炮向拉合尔堡内射击,并炸毁了王城内的觐见大厅,不过后来在英国殖民时期重建。舍尔·辛格所率军队中的一位法国骑兵军官亨利·德拉鲁舍(Henri de La Rouche)还在清真寺下向拉合尔堡方向开挖地道,贮藏火药[13][14]。

1849年,英军进占拉合尔,巴德夏希清真寺和拉合尔堡成为英军驻地。当地穆斯林群体对于英军霸占清真寺作为营地感到非常不满,英国人遂于1852年成立巴德夏希清真寺管理局(Badshahi Mosque Authority),主持修缮清真寺建筑,以为重新开放礼拜做准备。1857年印度民族起义结束后,为避免当地人密谋反英,英国人特将清真寺围墙内的80间密室拆除,改建为开放式的拱廊,称为达兰(dalans)[15]。1864年至1869年,印度总督约翰·劳伦斯在位期间,巴德夏希清真寺正式复原为宗教场所,重新开放[16]。

1919年4月发生阿姆利则惨案,锡克教徒、印度教徒和穆斯林齐聚在寺前的庭园示威,总人数估计有2.5万至3.5万,示威领袖之一哈利法·舒贾乌丁(Khalifa Shuja-ud-Din)在现场朗读了圣雄甘地的演讲词[17][18]。

1939年起,旁遮普省总理西坎达尔·哈亚特·汗为修缮巴德夏希清真寺展开筹款[19],因其重大贡献,他去世后就安葬在清真寺前的哈祖尔园内[1]。修缮工程从1939年一直持续到巴基斯坦建国之后的1960年,总耗资达480万卢比[1]。

1974年2月22日,第二届伊斯兰峰会在拉合尔召开,39名穆斯林国家领袖在巴德夏希清真寺主麻聚礼,其中有巴基斯坦总统佐勒菲卡尔·阿里·布托、沙特阿拉伯国王费萨尔、利比亚领袖穆阿迈尔·卡扎菲、巴勒斯坦领袖亚西尔·阿拉法特、科威特埃米尔萨巴赫等。

1993年,巴德夏希清真寺正式列入世界遗产预备名单[20]。2000年,礼拜殿墙壁的镶嵌大理石完成修复。2008年,清真寺庭园的红砂岩地砖集中更换,新的砂岩砖片亦皆是来自莫卧儿时代地砖的原产地拉贾斯坦邦斋浦尔地区[21][22]。

建筑

[编辑]拉合尔作为南亚通往波斯的门户,其建筑都有较浓厚的波斯风格。在巴德夏希清真寺兴建之前,瓦齐尔汗清真寺等更早的建筑都应用有较多波斯工艺,如卡尚式的砖艺(kashi kari)等,而巴德夏希清真寺则有所不同,使用红砂岩和大理石镶嵌工艺[23]。其风格同沙贾汉在德里修建的贾玛清真寺类似,不过规模更为宏大[24]。

拱门

[编辑]巴德夏希清真寺的入口是一座两层高的拱门,由红色砂岩打造,立面有白色镶边和雕刻轮廓,装饰精致[20],修有巨大的钟乳石檐口。

拱门穹顶上以大理石镶嵌工艺写有清真寺的正式全名:阿布尔·扎法尔·穆希乌丁·穆罕默德·阿拉姆吉尔·巴德沙·加齐清真寺(Masjid Abul Zafar Muhy-ud-Din Mohammad Alamgir Badshah Ghazi)[25]。拱门朝东,正对拉合尔堡的阿拉姆吉尔门。下修底座,设二十二层阶梯[26]。内有数间房间不对公众开放。

庭园

[编辑]自拱门进入即是一座广阔的庭园,占地面积达276,000平方英尺(25,600平方米),地面铺红砂岩砖。这里也是清真寺的伊德加,亦即节礼场所,在开斋节和古尔邦节期间,可容纳10万人同时礼拜[26]。

礼拜殿

[编辑]礼拜殿以红砂岩打造,镶嵌以大理石[20],殿中央有拱形壁龛,周围有五个小壁龛,大小约为其三分之一。大殿有三个大理石圆顶,居中者为最大[25]。

礼拜殿的内外部都以大理石镶嵌装饰,为莫卧儿艺术常见的花草图案,是莫卧儿建筑装饰艺术的典范之作[20]。礼拜殿可容纳1万人同时礼拜,两侧设房间用于学术教育[27]。

宣礼塔

[编辑]清真寺四角修有宣礼塔,为八角形尖塔,高69米,分为三层。塔尖修有大理石穹顶。礼拜殿四角修有四座较小的宣礼塔[20]。

图册

[编辑]-

鸟瞰

-

大殿、庭园、宣礼塔全景

-

大理石穹顶

-

礼拜殿内部

-

内部装饰

-

内部装饰

-

内部装饰

-

入口拱门

-

拱门檐口

-

拱门内部

参考资料

[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Badshahi Mosque (built 1672–74). Asian Historical Architecture website. [2021-01-01]. (原始内容存档于2025-01-29).

- ^ Haroon Khalid. Lahore's iconic mosque stood witness to two historic moments where tolerance gave way to brutality. Scroll.in website. 2016-08-26 [2021-01-01]. (原始内容存档于2023-07-16).

- ^ Holiday tourism: Hundreds throng Lahore Fort, Badshahi Masjid. The Express Tribune (newspaper). 2014-10-09 [2021-01-01]. (原始内容存档于2025-01-20) (美国英语).

- ^ 4.0 4.1 Meri, Joseph. Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia. Routledge. 2005-10-31: 91. ISBN 9780415966917.

- ^ Meri, p.91

- ^ 6.0 6.1 Badshahi Mosque. Visit Lahore website. [2021-01-01]. (原始内容存档于2021-01-23) (美国英语).

- ^ Badshahi Mosque, Lahore (architectural details of the structure given). Architecture Courses website. [2021-01-01]. (原始内容存档于2016-08-28).

- ^ Welcome to the Sikh Encyclopedia. Thesikhencyclopedia.com. 2012-04-14 [2014-01-02]. (原始内容存档于2013-12-30).

- ^ Chida-Razvi, Mehreen. The Friday Mosque in the City: Liminality, Ritual, and Politics. Intellect Books. 2020-09-20: 91–94. ISBN 978-1-78938-304-1 (英语).

In addition to the masjid's use as a site for military storage, stables for the cavalry horses, and barracks for soldiers, parts of it were also used as storage for powder magazines

- ^ Tikekar, p. 74

- ^ Khullar, K. K. Maharaja Ranjit Singh. Hem Publishers. 1980: 7.

- ^ Marshall, Sir John Hubert. Archaeological Survey of India. Office of the Superintendent of Government Printing. 1906.

- ^ De La Roche, Henri Francois Stanislaus. allaboutsikhs.com. [2014-01-10]. (原始内容存档于2010-12-27).

- ^ Grey, C. European Adventures of Northern India. Asian Educational Services. 1993: 343. ISBN 978-81-206-0853-5.

- ^ Development of mosque Architecture in Pakistan by Ahmad Nabi Khan, p.114

- ^ Amin, Agha Humayun. Political and Military Situation from 1839 to 1857. Defence Journal website. [2021-01-01]. (原始内容存档于2017-09-10).

- ^ Lloyd, Nick. The Amritsar Massacre: The Untold Story of One Fateful Day. I.B.Tauris. 2011-09-30.

- ^ Note: Reports on the Punjab Disturbances April 1919 gives a figure of 25,000

- ^ Omer Tarin, Sir Sikandar Hyat Khan and the Renovation of the Badshahi Mosque, Lahore: An Historical Survey, in Pakistan Historical Digest Vol 2, No 4, Lahore, 1995, pp. 21–29.

- ^ 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 UNESCO World Heritage Centre. Badshahi Mosque, Lahore – UNESCO World Heritage Centre. UNESCO.org website. [2021-01-01]. (原始内容存档于2020-03-04).

- ^ Badshahi Mosque Re-flooring. Archpresspk.com. [2014-01-02]. (原始内容存档于2012-04-01).

- ^ Badshahi Mosque. Atlas Obscura website. [2021-01-01]. (原始内容存档于2025-02-09).

- ^ Badshahi Masjid, Lahore, Pakistan. ArchNet website. [2021-01-01]. (原始内容存档于2025-01-23).

- ^ Asher, Catherine B. Architecture of Mughal India. Cambridge University Press. 1992-09-24: 257. ISBN 978-0-521-26728-1 (英语).

- ^ 25.0 25.1 Meri, p.92

- ^ 26.0 26.1 Tikekar, p.73

- ^ Waheed Ud Din, p.15

书目

[编辑]- Josef W. Meri. Medieval Islamic Civilization. Taylor & Francis. 2006. ISBN 0415966914.

- Maneesha Tikekar. Across the Wagah. Bibliophile South Asia. 2004. ISBN 8185002347.

- Carolyn Black. Pakistan: The culture

. Crabtree Publishing Company. 2003. ISBN 0778793486.

. Crabtree Publishing Company. 2003. ISBN 0778793486. - Waheed Ud Din. The Marching Bells: A Journey of a Life Time. Author House. 2011-05-16. ISBN 9781456744144.

- 辞海编纂委员会. 《辞海》(1999年版) (M) 1. 上海: 上海辞书出版社. 2000. ISBN 7-5326-0630-9.