印度经济概述

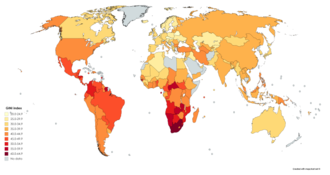

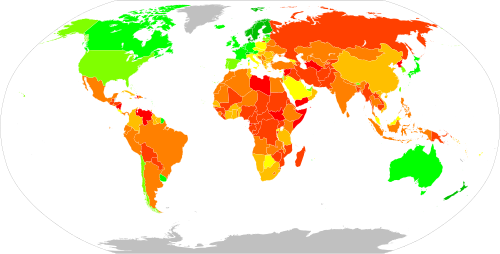

印度经济(英语:economy of India)是个混合体系,既有市场经济的自由竞争,也有政府在一些重要领域的参与和控制。[1]印度的名目国内生产毛额(GDP)排名世界第5大,而根据购买力平价(PPP)则上升到世界第3大。在人均GDP和PPP方面,印度的世界排名分别为第141名和第125名。[2]印度从1947年独立开始到1991年间,其历届政府都遵循苏联模式,推行贸易保护主义经济政策,包括广泛的苏维埃化、经济干预主义、需求面经济学、自然资源利用和官僚驱动的企业和经济管制。 此被称为统制经济,以执照管制(Licence Raj)的形式呈现。。[3][4]世界于1989年代末到1990年代初的冷战结束,和该国于1991年出现严重的国际收支危机,导致印度全面推行经济自由化和指示性规划。[5][6]印度拥有约1,900家公共部门企业,[7]印度政府对铁路和公路拥有完全控制权和所有权。 印度政府对银行业、[8]保险业、[9]农业、[10]化学肥料和化工、[11]机场、[12]国防、基本公用事业和能源部门拥有重大控制权。[13]政府还对数字化、宽频网络、电信、超级计算、太空、港口和航运业等行业实施实质性控制,[14]这些行业在1950年代中期实际上被国有化,但已逐步有重要私营企业参与的情况。[3][4][15]

印度约有70%的GDP由国内消费驱动,[16]印度是世界第4大消费市场。[17]印度的GDP除包含私人消费之外,还受到政府支出、投资和出口的推动。[18]印度于2022年是世界第10大进口国和第8大出口国。[19]印度于1995年1月1日加入世界贸易组织(WTO),成为会员国。[20]印度在经商便利度指数中排名世界第63名(参见各国经商容易度列表),在全球竞争力指数中排名第40名(参见全球竞争力报告)。[21][22]印度是世界上拥有最多亿万富翁的国家之一,同时也存在极端收入不平等现象。[23][24]经济学家和社会科学家通常认为印度是个福利国家。[25][26][27][26][28]而印度宪法宣称其为一个社会主义国家。[29][30]印度于2021-22财政年度的整体社会福利支出占GDP的8.6%,远低于经合组织(OECD)国家的平均水平。[31][32]印度拥有5.86亿劳动人口,是世界第2大劳动力市场。[33]虽然印度人的长工时在世界名列前茅,但印度的劳动生产力水平却位于世界的尾段。[34][35][36][37][38]经济学家表示印度因结构性经济问题,正在经历一场无业复苏(也称无业增长)。[39]

印度在2007年8月金融海啸引发的经济衰退期间,经济只出现轻微的放缓。当时印度采纳凯因斯经济学,发动刺激措施(包括财政和货币政策)以促进增长和创造需求。 印度经济在随后几年里再度成长。[40]

印度在2021-22财政年度中的外国直接投资金额有820亿美元。 主要投资于金融、银行、保险和研发。[41]印度与多个国家和区域集团(包括东盟、南亚自由贸易区、南方共同市场、韩国、日本、澳大利亚、阿拉伯联合酋长国国等)之间有自由贸易协定,有些已生效,有些正在谈判阶段。[42][43]近年来印度政府受到独立经济学家和金融机构指责,称该国各种经济数据受到操纵,尤其是在经济成长方面的。[44][45][46]

印度的服务业产值占GDP的50%以上,且仍是增长最快的部门,而该国的工业部门和农业部门则雇用大多数的劳动力。[47]按市值计算,印度的孟买证券交易所和印度国家证券交易所名列于世界最大证券交易所之中。[48]印度是世界第6大制造国,占全球制造业产出的2.6%。[49]印度有近65%的人口居住在农村,[50]这些人的产出占印度GDP约50%。[51]印度目前面临着高失业率(参见印度就业}})、收入不平等加剧(参见印度收入不平等)和总需求下降的问题。[52][53]根据世界银行的数据,印度于2021年有93%的人口每天的生活费不到10美元,99%的人口每天的生活费不到20美元。[54]麦肯锡公司将印度的中产阶级定义为年可支配收入在200,000至1,000,000印度卢比(3,606至18,031美元)之间的家庭。该机构估计印度到2015年的中产阶级人数将从2005年的5,000万人激增至超过2.5亿人。[55]根据印度非营利组织印度消费者经济研究中心 (PRICE) 的数据,印度的中产阶级人口为4.32亿人,该智库将印度中产阶级定义为家庭年收入在50万至300万卢比之间的族群。[56]印度的国内总储蓄率在2022年达到GDP的29.3%。[57]

历史

[编辑]从公元1年开始,印度连续有近1,700年一直是世界最大的经济体,占世界GDP的35%至40%。[58]印度在英国统治结束后的一段时间中,由贸易保护主义、进口替代、费边社社会主义和社会民主主义的政策组合统治。 当时的经济特点是干预主义,[3][4]全国存在广泛的管制、保护主义、大型垄断企业国有化、贪腐横行和缓慢的经济增长。[5][6][59]该国从1991年开始,持续实施经济自由化,朝市场经济迈进。[5][6]印度迄2008年是世界上增长最快的经济体之一。

古代和中世纪时代

[编辑]印度河流域文明

[编辑]印度河流域文明是公元前2800年至公元前1800年间一个存在于南亚地区的高度发达文明。当时的居民从事农业、饲养家畜、建立统一度量衡系统,并发展出精湛的工艺技术。他们规划出完善的城市,拥有先进的排水和供水系统,甚至建立早期的市政管理体系。这些都显示出印度河流域文明在城市规划和公共卫生方面的卓越成就。[60]

西海岸

[编辑]从古代到大约公元14世纪,印度南部地区与东南亚和西亚之间已有广泛的海上贸易。 马拉巴尔海岸和科罗曼德尔海岸早在公元前1世纪就是重要的贸易中心,用于进出口,以及作为地中海地区与东南亚之间的过境点。[61]商人在时间演进中开始组织协会,并获得国家赞助。 但这种局面到13世纪发生变化。取而代之的是帕西人、犹太人、叙利亚基督徒和穆斯林等不同族群的商人纷纷加入贸易行列,他们在马拉巴尔和科罗曼德尔海岸建立各自的贸易网络,共同推动印度的海外贸易发展。[62]

丝绸之路

[编辑]其他学者认为印度与西亚和东欧之间的贸易在14世纪到18世纪期间非常活跃。[63][64][65]印度商人在这一时期在阿塞拜疆巴库郊区的苏拉卡尼定居。并在当地建造一座印度教寺庙,表明那儿于17世纪时有繁盛的印度人商业活动。[66][67][68][69]

再往北走,萨乌拉施特拉海岸和孟加拉海岸也曾在海上贸易中发挥过重要作用,在印度河-恒河平原上有几个重要的水运商业中心。 大部分陆地贸易是通过连接旁遮普地区与阿富汗以及中东和中亚间的开伯尔山口进行。[70]虽然有许多王国和统治者发行货币,但贸易仍是以物易物为主。 村庄将部分农产品作为税收缴纳给统治者,而工匠则在收获季节获得部分农产品作为报酬。[71]

蒙兀儿帝国、拉其普特人和马拉塔帝国时期(1526-1820年)

[编辑]在17世纪以前,南亚次大陆,尤其是印度地区,一直是全球经济中的重要一环。印度的经济规模和繁荣程度在蒙兀儿帝国时期达到巅峰。[72]一位倡议管理经济的现代经济学家Sean Harkin的研究显示,当时的中国和印度两大经济体,可能合占全球GDP的60%至70%,足见其在世界经济中的核心地位。蒙兀儿帝经济以精致的铸币制度、土地税收和贸易体系为运作基础。 皇家铸币厂铸造金、银、铜币,并施行自由铸币制。[73]这个时期因有稳定中央集权和统一的税收政策,加上发达的内部贸易网络,在很大程度上实现经济统一,但当时仍以以自给自足的传统农业经济为主。[74]蒙兀儿帝国实施农业改革,农业产量有所增加,[72]当时印度的农业比欧洲更为先进,例如印度农民在欧洲农业采用播种机之前就已广泛使用,[75]而且人均农业产出和消费水平可能高于17世纪的欧洲。[76]

蒙兀儿帝国拥有繁荣的工业制造经济,印度的工业产出在1750年之前约占世界总产量的25%,[77]而成为国际贸易中最重要的制造中心。[78]帝国的制造商品和经济作物销往世界各地。 主要产业有纺织业、造船业和钢铁业,加工出口产品有棉纺织品、纱线、线、丝绸、黄麻制品、金属制品以及糖、植物油和奶油等食品。[72]在帝国时期,城市和城镇蓬勃发展,当时的城市化程度相对较高,城市人口占总人口的15%,高于当时欧洲的城市人口比例,也高于19世纪英属印度的城市人口比例。[79]

近代早期欧洲对蒙兀儿印度产品的需求显著增加,特别是棉纺织品,以及香料、胡椒、靛蓝染料、丝绸和硝石(用于制造弹药)等商品。[72]例如当时欧洲时尚越来越依赖蒙兀儿印度的纺织品和丝绸。 英国从17世纪晚期到18世纪早期由蒙兀儿印度进口的,占该国从亚洲进口商品的95%,而荷兰单从孟加拉苏巴省进口的就占其从亚洲进口商品的40%。[80]而反过来,蒙兀儿印度在很大程度上是自给自足,对欧洲商品的需求非常有限。[72]印度商品,其中尤其是孟加拉的商品,也大量出口到其他亚洲市场,例如印尼和日本。[81]当时的孟加拉苏巴省是重要的棉纺织品制造中心。[82]

蒙兀儿帝国在18世纪初开始衰落,失去西部、中部以及南部和北部的部分地区,这些地区被崛起的马拉塔帝国并吞及统治。[83]蒙兀儿帝国衰落后导致农业生产力下降,进而对纺织业产生负面影响。[84]蒙兀儿帝国灭亡之后,孟加拉苏巴省当地仍持续维持繁荣的纺织工业和相对较高的实质工资。[85]然而孟加拉苏巴省先后遭受马拉塔人入侵[86][87]和18世纪中叶英国殖民战争的破坏。[85]马拉塔帝国在帕尼帕特第三次战役中败于来自阿富汗的杜兰尼帝国后,分裂为几个邦联国家,随之而来的政治不稳定和武装冲突严重影响该国部分地区的经济,但这些新的邦联国家的繁荣在某种程度上将此影响缓和。[83]英国东印度公司于18世纪晚期进入印度政治舞台,开启印度经济全面融入英国殖民体系的序幕。此对印度的贸易产生重大影响,但对其他经济领域的影响相对较小。[88]

英属印度时期 (1793-1947年)

[编辑]我们毫无疑问对大英帝国有充分理由提出抗议。 如剑桥历史学家安格斯·麦迪森 (Angus Maddison) 所做的细致统计工作显示,印度在世界收入中的占比从1700年的22.6%(几乎与当时欧洲的23.3%占比相同)大幅下降至1952年的3.8%。 这个"大英帝国最璀璨的明珠"事实上到20世纪初,在人均收入方面已成一最贫穷的国家。

英国东印度公司在19世纪初的扩张,导致印度农业发生根本性转变。殖民当局为满足英国对经济作物的需求,推行强制的商业化农业政策。这种政策直接导致粮食产量下降,农民的生计受到严重威胁,最终导致大规模的贫困和饥荒。[91]英属印度时期的经济政策导致当地手工业和手织业严重衰落,原因是需求减少和就业率下降。[92]英国议会通过的《1813年宪章法案(Charter of 1813)》将东印度公司的特许经营权再延长20年,但取消其对印度贸易的垄断权,有众多英国业者随之加入,印度贸易因而大幅扩张,稳步增长。[93]结果是大量资本从印度转移到英国,英国的殖民政策导致大规模的收入外流,而未对印度内部经济进行任何全面性现代化。[94]印度次大陆的经济在英国殖民时代来临之前,长期保有世界第一的地位。[90][95][96]

印度在英国统治期间,在世界经济中的占比从1700年的24.4%下降到1950年的4.2%。 印度的人均GDP在莫蒙兀儿帝国时期停滞不前,并在英国统治开始之前开始下降。[95]而英国在世界经济中的占比从1700年的2.9%上升到1870年的9%。 英国东印度公司在1757年征服孟加拉后,迫使庞大的印度市场向英国商品开放,这些商品可在印度免缴关税或免税销售,而当地印度生产商则面临沉重的税负,英国实施禁令和高关税等保护主义政策,限制印度纺织品在英国当地销售,却对印度进口的棉花免征关税。英国工厂用印度棉花生产纺织品,并将其回销印度。 英国的经济政策让其垄断印度的大型市场和棉花资源。[103][104][105]印度既是英国制造商的重要原材料供应国,也是英国制造商品的大型垄断市场。[106]

19世纪,英国在印度的殖民扩张过程中,有意建立一套以保障殖民者利益为前提的制度。这套制度包括:保障殖民者财产权的法律体系,鼓励自由贸易的经济政策,建立固定汇率制的统一货币、标准化的重量和测量单位以及资本市场,以促进经济发展。兴建铁路与电报系统,以及建立目的为摆脱政治干扰的公务员制度、普通法系和对抗制法律制度,以维持统治稳定。[107]这与世界经济的重大变化吻合 - 工业化以及生产和贸易的显著增长。 尽管如此,印度在脱离殖民统治之时却继承一严重的经济困境:工业停滞不前,农业生产力低下,无法养活快速增长的人口,劳动力缺乏教育和技能,基础设施也极度匮乏,[108]让印度成为发展中国家中最贫穷的之一。[109]

殖民地政府于1872年所做的人口普查,显示当时构成今日印度地区的91.3%的人口居住在农村。[110]而在1600年蒙兀儿帝国的阿克巴大帝统治时期,有85%的人口居住在农村,15%的人口居住在城市中心。[111]英属印度的城市化在1920年代之前普遍缓慢,原因是缺乏工业化和适当的交通。 随后有"歧视性保护"(即国家对某些重要产业提供财政保护)的政策,加上第二次世界大战,促进工业发展和建设,鼓励农村人口向城市迁移,特别是在孟买、加尔各答和清奈等大型港口城市均迅速发展。但印度到1951年也只有6分之1的人口居住在城市。[112] 英国统治对印度经济的影响是个有争议的话题。 印度独立运动的领导人和经济史学家将印度独立后经济表现不佳归咎于殖民统治,并认为英国工业革命所需的资本是来自印度。然而也有历史学家提出不同观点,认为印度经济表现不佳并非单纯由殖民统治造成,而是由于殖民主义引发的变革以及全球工业化和经济一体化的大趋势,导致印度各产业发展不平衡。[113]

一些经济历史学家认为印度的实质工资在19世纪初下降,或可能在18世纪末开始下降,主要是因为英国殖民统治所致。 根据两位研究人员Prasannan Parthasarathi和Sashi Sivramkrishna的说法,印度织工取得的粮食工资可能与英国同行相当,其平均收入约为最低生活水平的5倍,与欧洲先进地区相当。[114][115]然而他们的结论是由于数据稀缺,很难得到确定的结论,需再进一步研究。[78][115]也有人认为印度在18世纪下半部经历过一段去工业化时期,是因蒙兀儿帝国崩溃而间接造成。[77]

经济自由化前时期 (1947年-1991年)

[编辑]

印度独立之初,由于印度领导人接触到苏联的计划经济,而认为殖民统治是种剥削性经济,因此塑造出具有社会主义特色的经济政策。[108]国内政策倾向保护主义,强调进口替代、经济干预主义、大型国营公共部门、商业管制和计划经济,[116]而在贸易和针对外国投资政策则相对自由。[117]印度五年计划与苏联的中央计划类似。 钢铁、矿业、机床、电信、保险和发电厂等行业实际上在1950年代中期已国有化。[15]这一时期的印度经济被称为统制经济。[3][4]

杰(塔塔),别跟我谈利润,那是个肮脏的字眼。

印度首任总理尼赫鲁与统计学家普拉桑塔·钱德拉·马哈拉诺比斯共同制定并监督印度独立初期的经济政策。 他们期望透过公私部门合作,加速发展重工业,并透过适度的国家干预,而非极端的苏式计划经济,以达到预期的经济发展目标。[121][122]美国知名经济学家弥尔顿·傅立曼对同时发展重工业和家庭工业的政策提出批评,认为这种政策既浪费资本和劳动力,又阻碍小型制造业的发展。[123]

我不能决定该借多少钱,发行多少股票,以什么价格发行,支付多少工资和奖金,以及分发多少股息。 我甚至需要政府的许可才能支付高管的薪水。

——塔塔于1969年论及印度的管制体制[120]。

印度绿色革命主要归功于从1965年开始广泛应用高产量种子、化肥和灌溉系统,大幅提升农业生产力,也促进农业结构优化,并强化农业与工业的连结。[124]然而这种做法也受到批评,被认为是一种不可持续的做法,导致资本主义农业的增长,忽视制度改革,并将人民间的收入差距扩大。[125]

时任总理的拉吉夫·甘地为推动经济自由化,于1984年任命V. P. 辛格为财政部长,积极打击逃税行为。虽然税率被降低,但因严格执法,国家税收反而增加。然而,由于政府后期爆发丑闻,经济改革的步伐逐渐放缓。

自由化后时期 (1991年至今)

[编辑]苏联长期为印度的贸易伙伴,而在1991年正式解体,加上发生于1990年及1991年的波斯湾战争所引发的石油价格飙升,印度经济受此双重打击,导致国际收支失衡,面临无法偿还国际贷款的风险。[126]印度为此向国际货币基金组织 (IMF) 寻求18亿美元的救助贷款,IMF同意,提出的条件是要印度将管制取消。[127]

时任印度总理的纳拉辛哈·拉奥率领的团队,包括财政部长曼莫汉·辛格针对危机,而于1991年启动经济改革 - 废除执照管制,降低关税和利率,停止许多公共垄断,针对许多产业部门的外商直接投资(FDI)予以自动批准。[128]印度自由化的总体方向从那时起保持不变,但由于受到工会和农民等强大游说团体的阻挠,政府在劳动法改革和农业补贴削减等关键领域的改革进展缓慢,[129]自由化与印度人在预期寿命、识字率和粮食安全方面的提高相伴而生,但城市居民受益程度大于农村居民的。[130]

印度的名目GDP在2010年为世界第9大,而到2019年跃升为第5大,超过英国、法国、意大利和巴西的。[131]

印度经济于2013-14财政年度开始复苏,GDP增长率从前一年的5.5%加速至6.4%。 增长持续到2014-15和2015-16两个财政年度,分别为7.5%和8.0%。 中国在2015年的经济增长率为6.9%,从1990年以来首度被印度超越。然而印度的增长率随后放缓,2016-17和2017-18两财政年度分别为7.1%和6.6%,[132]部分原因是2016年发生的印度500和1000卢比纸币废止事件和实施商品及服务税 (GST) 所致。[133]

根据世界银行发行的营商环境报告2020(Doing Business 2020),印度的营商便利度指数在190个国家中排名第63,比前一年的排名第77上升14名。[134]在处理建筑许可证和执行合同方面,印度的排名位居世界最末10名之列,而在保护少数股东或获得信贷方面,其排名相对较高。[135]据信是印度工业与内部贸易促进部 (DPIIT) 积极推动印度各邦提升营商环境,而能促进印度整体排名上升。[136]

COVID-19大流行及后续影响 (2020年至今)

[编辑]在全球COVID-19大流行期间,许多信用评等机构将其2021财政年度的GDP预测下调至负数,[137][138]表示印度将发生经济衰退,这是从1979年以来最严重的衰退。[139][140]印度经济实际的降低幅度为6.6%,低于预估的7.3%。[141]惠誉国际将印度于2022年的展望上调至稳定,与标普全球评级 (S&P Global Ratings) 和穆迪信用评级的看法一致。[142]印度在2022-23财政年度的第一季度,经济增长率为 13.5%。[143]

数据

[编辑]下表显示的是印度于1980年-2022年期间的主要经济指标(2023年-2028年期间的数据为IMF工作人员估计)。 通货膨胀率低于5%者,以绿色显示。[144]年失业率数据取自世界银行,而IMF认为这些数据不可靠。[145] [146]

| 年份 | GDP (10亿美元(购买力平价)) |

人均GDP (10亿美元(购买力平价)) |

GDP (10亿美元(名目)) |

人均GDP (10亿美元(名目)) |

GDP增长 (实质) |

通膨率 (%) |

失业率 (%) |

公共债务 (GDP%) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1980年 | 371.9 | 532.0 | 189.4 | 271.0 | ▲6.74% | ▲11.3% | 无资料 | 无资料 |

| 1981年 | ▲431.5 | ▲603.2 | ▲196.5 | ▲274.7 | ▲6.01% | ▲12.7% | 无资料 | 无资料 |

| 1982年 | ▲474.1 | ▲647.5 | ▲203.5 | ▲278.0 | ▲3.5% | ▲7.7% | 无资料 | 无资料 |

| 1983年 | ▲528.6 | ▲705.3 | ▲222.0 | ▲296.3 | ▲7.3% | ▲12.6% | 无资料 | 无资料 |

| 1984年 | ▲568.6 | ▲741.4 | ▼215.6 | ▼281.1 | ▲3.8% | ▼5.2% | 无资料 | 无资料 |

| 1985年 | ▲617.4 | ▲787.1 | ▲237.6 | ▲302.9 | ▲5.3% | ▼5.56%[147] | 无资料 | 无资料 |

| 1986年 | ▲659.9 | ▲822.8 | ▲252.8 | ▲315.2 | ▲4.8% | ▲7.8%[148] | 无资料 | 无资料 |

| 1987年 | ▲703.0 | ▲857.7 | ▲283.8 | ▲346.2 | ▲4.0% | ▲9.1% | 无资料 | 无资料 |

| 1988年 | ▲797.9 | ▲952.7 | ▲299.6 | ▲357.8 | ▲10.18% | ▲7.2% | 无资料 | 无资料 |

| 1989年 | ▲878.5 | ▲1,027.0 | ▲301.2 | ▼352.2 | ▲5.9% | ▲4.6% | 无资料 | 无资料 |

| 1990年 | ▲961.8 | ▲1,101.3 | ▲326.6 | ▲374.0 | ▲5.5% | ▲11.2% | 无资料 | 无资料 |

| 1991年 | ▲1,004.8 | ▲1,127.4 | ▼274.8 | ▼308.4 | ▲1.1% | ▲13.5% | 6.8% | 75.3% |

| 1992年 | ▲1,084.1 | ▲1,192.2 | ▲293.3 | ▲322.5 | ▲5.5% | ▲9.9% | ━ 6.8% | ▲77.4% |

| 1993年 | ▲1,162.5 | ▲1,253.5 | ▼284.2 | ▼306.4 | ▲4.8% | ▲7.3% | ━ 6.8% | ▼77.0% |

| 1994年 | ▲1,266.4 | ▲1,339.2 | ▲333.0 | ▲352.2 | ▲6.7% | ▲10.3% | ━ 6.8% | ▼73.5% |

| 1995年 | ▲1,390.8 | ▲1,442.9 | ▲366.6 | ▲380.3 | ▲7.6% | ▲10.0% | ▲7% | ▼69.7% |

| 1996年 | ▲1,523.2 | ▲1,550.6 | ▲399.8 | ▲407.0 | ▲7.6% | ▲9.4% | ▲7.2% | ▼66.0% |

| 1997年 | ▲1,612.3 | ▲1,610.8 | ▲423.2 | ▲422.8 | ▲4.1% | ▲6.8% | ▲7.3% | ▲67.8% |

| 1998年 | ▲1,731.2 | ▲1,698.1 | ▲428.8 | ▼420.6 | ▲6.2% | ▲13.1% | ▲7.5% | ▲68.1% |

| 1999年 | ▲1,904.2 | ▲1,834.4 | ▲466.9 | ▲449.8 | ▲8.5% | ▲5.7% | ▲7.7% | ▲70.0% |

| 2000年 | ▲2,024.7 | ▲1,916.3 | ▲476.6 | ▲451.1 | ▲4.0% | ▲3.8% | ▲7.8% | ▲73.6% |

| 2001年 | ▲2,172.7 | ▲2,021.1 | ▲494.0 | ▲459.5 | ▲4.9% | ▲4.3% | ▲8% | ▲78.7% |

| 2002年 | ▲2,292.8 | ▲2,097.1 | ▲524.0 | ▲479.2 | ▲3.9% | ▲4.0% | ▲8.2% | ▲82.9% |

| 2003年 | ▲2,523.8 | ▲2,270.6 | ▲618.4 | ▲556.3 | ▲7.9% | ▲3.9% | ▲8.4% | ▲84.4% |

| 2004年 | ▲2,795.0 | ▲2,474.2 | ▲721.6 | ▲638.8 | ▲7.8% | ▲3.8% | ▲8.5% | ▼83.4% |

| 2005年 | ▲3,150.3 | ▲2,745.1 | ▲834.2 | ▲726.9 | ▲9.3% | ▲4.4% | ▲8.7% | ▼81.0% |

| 2006年 | ▲3,548.3 | ▲3,044.5 | ▲949.1 | ▲814.4 | ▲9.3% | ▲6.7% | ▼8.6% | ▼77.2% |

| 2007年 | ▲4,001.4 | ▲3,381.8 | ▲1,238.7 | ▲1,046.9 | ▲10.3% | ▲6.2% | ▼8.5% | ▼74.1% |

| 2008年 | ▲4,236.8 | ▲3,528.7 | ▼1,224.1 | ▼1,019.5 | ▲3.9% | ▲9.1% | ━ 8.5% | ▼72.8% |

| 2009年 | ▲4,625.5 | ▲3,798.5 | ▲1,365.4 | ▲1,121.2 | ▲7.9% | ▲12.3% | ▼8.4% | ▼71.5% |

| 2010年 | ▲5,161.4 | ▲4,181.7 | ▲1,708.5 | ▲1,384.2 | ▲8.5% | ▲10.5% | ▼8.3% | ▼66.4% |

| 2011年 | ▲5,618.4 | ▲4,493.7 | ▲1,823.1 | ▲1,458.1 | ▲6.6% | ▲9.5% | ▼8.2% | ▲68.6% |

| 2012年 | ▲6,153.2 | ▲4,861.2 | ▲1,827.6 | ▼1,443.9 | ▲5.5% | ▲10.0% | ▼8.1% | ▼68.0% |

| 2013年 | ▲6,477.5 | ▲5,057.2 | ▲1,856.7 | ▲1,449.6 | ▲6.4% | ▲9.4% | ━ 8.1% | ▼67.7% |

| 2014年 | ▲6,781.0 | ▲5,233.9 | ▲2,039.1 | ▲1,573.9 | ▲7.4% | ▲5.8% | ▼8% | ▼67.1% |

| 2015年 | ▲7,159.8 | ▲5,464.9 | ▲2,103.6 | ▲1,605.6 | ▲8.0% | ▲4.9% | ▼7.9% | ▲69.0% |

| 2016年 | ▲7,735.0 | ▲5,839.9 | ▲2,294.8 | ▲1,732.6 | ▲8.3% | ▲4.5% | ▼7.8% | ▼68.9% |

| 2017年 | ▲8,276.9 | ▲6,112.1 | ▲2,702.9 | ▲1,958.0 | ▲6.8% | ▲3.6% | ▼7.7% | ▲69.7% |

| 2018年 | ▲9,023.0 | ▲6,590.9 | ▲2,702.9 | ▲1,974.4 | ▲6.5% | ▲3.4% | ━ 7.7% | ▲70.4% |

| 2019年 | ▲9,540.4 | ▲6,897.8 | ▲2,835.6 | ▲2,050.2 | ▲4.2% | ▲4.8% | ▼6.5% | ▲75.0% |

| 2020年 | ▼9,101.3 | ▼6,517.8 | ▼2,671.6 | ▼1,913.2 | ▼-5.8% | ▲6.1% | ▲7.9% | ▲88.5% |

| 2021年 | ▲10,370.8 | ▲7,355.4 | ▲3,150.3 | ▲2,234.3 | ▲9.7%[149] | ▼5.5% | ▼6.4% | ▼83.7% |

| 2022年 | ▲11,900.7 | ▲8,397.5 | ▲3,389.7 | ▲2,391.9 | ▲7.2% | ▲6.7% | ▼4.8% | ▼81.0% |

| 2023年 | ▲13,119.6 | ▲9,183.4 | ▲3,732.2 | ▲2,612.5 | ▲8.2% | ▼5.5% | ▼4.7% | ▲81.9% |

| 2024年 | ▲14,261.2 | ▲9,891.8 | ▲4,105.4 | ▲2,847.6 | ▲7%[150] | ▼4.6% | 无资料 | ▲82.3% |

| 2025年 | ▲15,469.1 | ▲10,634.6 | ▲4,511.8 | ▲3,101.8 | ▲7% | ▼4.1% | 无资料 | ▼82.2% |

| 2026年 | ▲16,765.2 | ▲11,426.4 | ▲4,951.6 | ▲3,374.8 | ▲7% | ▲4.1% | 无资料 | ▼81.8% |

| 2027年 | ▲18,155.7 | ▲12,270.8 | ▲5,427.4 | ▲3,668.2 | ▲7% | ▼4.0% | 无资料 | ▼81.2% |

| 2028年 | ▲19,650.2 | ▲13,173.3 | ▲5,944.4 | ▲3,985.0 | ▲7% | ▲4.0% | 无资料 | ▼80.5% |

各经济部门

[编辑]农业、林业和渔业

[编辑]农业及其相关部门,如林业、伐木业和渔业,在GDP中有18.4%的占比,[151]此部门雇用5.12亿人(即印度45.5%的劳动力)。[152][153]印度是世界主要农业生产国之一,拥有全球最多的耕地,美国排名第2。[154]然而该国的农业潜力尚未完全发挥。[155]印度农业在1951年至2023年期间对GDP的贡献稳步下降,从52%下降至15%,[156][157]但仍是该国最大的就业提供者。[152]印度自实施绿色革命以来,透过一系列五年计划、灌溉、技术引进和农业支持,成功提升农业产量。但根据国际数据显示,印度的平均产量仍落后于世界平均水平,只约为其30%至50%。[152]印度农业的主要分布地有旁遮普邦、哈里亚纳邦、马哈拉什特拉邦、古吉拉特邦、安德拉邦、泰伦加纳邦、比哈尔邦、西孟加拉邦、北方邦和中央邦。

印度年均降水量为1,208毫米 (47.6英寸),年总降水量为40,000亿立方米,总可利用水资源 (包括地表水和地下水) 有11,230亿立方米。[158]印度可取得灌溉的耕地面积为546,820平方公里 (211,130平方英里) ,约占总耕地面积的39%。[159]印度的内陆水资源和海洋资源为渔业部门提供近600万个就业机会。 根据印度渔业、畜牧业和乳业部的数据,印度于2023年是世界第3大渔业生产国和第2大水产养殖国。

印度是世界上最大的牛奶、黄麻和豆类生产国,于2023年拥有3.03亿头牲畜,居世界之冠。[161]印度是全球第二大稻米、小麦、甘蔗、棉花和花生生产国,也是第2大水果和蔬菜生产国,分别占全球水果和蔬菜产量的10.9%和8.6%,但仅占全球水果和蔬菜贸易的1%。 印度还是第2大丝绸生产国和最大的丝绸消费国,于2005年的产量为77,000公吨 (76,000长吨,或85,000短吨)。[162]印度是腰果仁和腰果壳液 (cashew nut shell liquid) 的第二大出口国。 印度于2023财政年度出口76,624公吨 (75,414长吨,或84,464短吨) 的腰果仁,金额为3.56亿美元 。[163]在喀拉拉邦的奎隆一地约有600家腰果加工厂。[160]

印度近年的粮食生产停滞,在2020-21财政年度约为3.16公亿吨 (3.11亿长吨,或3.48亿短吨)。[164]印度出口多种农产品,例如巴斯马蒂香米、小麦、谷物、香料、新鲜水果、干果、棉花、茶叶、咖啡、乳制品和其他经济作物,出口目的地有亚洲、非洲及其他国家。[165]

导致印度生产力低下的原因有多种。农业的过度管制将成本、价格风险和不确定性提升,而政府对劳动、土地和信贷的干预也在损害市场。 农村道路、电力、港口、食品储存、零售市场和服务等基础设施仍然不足。[166]农户平均土地持有面积非常小,70%的农户土地面积不足1公顷 (2.5英亩)。[167]灌溉设施不足,在2016年只有46%的耕地得到灌溉,[159]导致农民仍然依赖降雨,特别是季风季节带来的,而季风往往不稳定且分布不均。[168]

印度为能在另外的2,000万公顷 (4,900万英亩) 的土地提供灌溉,已尝试各种方案,包括实施加速灌溉效益计划 ( Accelerated Irrigation Benefit Programme,AIBP),联邦为此共拨款8,000亿印度卢比(相当于2023年的1.2兆卢比,约值130亿美元)。[169]印度缺乏食品储存和配送基础设施,导致3分之1的农业产量因腐烂而损失,也将农业收入降低。[170]

微型、小型和中型企业 (MSME)

[编辑]虽然印度的中小企业和创业的条件在1978-80年期并不理想,但终于迈出改革的第一步。 印度6,300万家中小企业的产值在全国GDP中有35%的占比,共雇用1.114亿人,占印度出口总额的40%以上,被誉为该国经济的"成长引擎"。 印度在过去5年中每天成立1,000 - 1,100家新公司,而中国在同期是每天成立16,000-18,000家新公司。[171]

微型和小型企业具有解决印度失业危机的潜力,而前提是解决阻碍这个部门增长的限制因素。 根据印度发表的2021-22财政年度中小企业报告,该国6,300万家中小企业中,有超过90%属于微型企业。 在微型企业中,有62%为个体经营,另有32%的企业雇用2-3名员工,只有6-7%的企业雇用4名或以上员工(最高19名)。[172]印度于2023年的中小企业首次公开募股(IPO)数目创下历史新高,共有有179家。

印度政府在2023年的预算中实施一系列促进中小企业增长,并提高其国际竞争力的改革措施。[173]

机械、工具和设备产业

[编辑]印度的工业机械设备和工具市场规模预计在2023年将达到2,100亿美元。在研发投入增加和大批新创企业涌现,带动对工具、工业设备、机器人、工业自动化、制药机械、采矿与建筑设备等领域的投资增长。[174]

印度政府已发起一项倡议,以促进以化石燃料为基础的设备转为电气化,而减少碳足迹,并引领创新。[175]

矿业、资源和化学品

[编辑]矿业

[编辑]

根据报导,印度在2022年拥有1,319座矿山,其中金属矿山有545座,非金属矿山有775座。[176]

矿业的产值于2021年在全国GDP的占比为1.75%,直接或间接的雇用人数为1,100万。[177]印度于2019年是世界第4大矿产生产国(按产量计算),按价值计算则位居第8。[178]印度于2013年开采和加工89种矿产,其中4种为燃料矿产,3种为核能矿产,80种为非燃料矿产。[179]该国于2011-12财政年度,公共部门的产量占68%(按体积计算)。[180]印度拥的自然资源为全球第4大,矿业部门在该国工业GDP的占比为11%, 在总GDP中的占比为2.5%。

根据产值,印度约有50%的矿业集中在8个邦:奥迪萨邦、拉贾斯坦邦、恰蒂斯加尔邦、安德拉邦、泰伦加纳邦、贾坎德邦、中央邦和卡纳塔卡邦。 另外25%的产值来自于海上石油和天然气资源。[180]印度在2010年约有3,000座矿山在运作,其中一半是煤矿、石灰石矿和铁矿。[181]按产值,印度是全球5大云母、铬矿石、煤碳、褐煤、铁矿石、铝矾土、重晶石、锌和锰生产国之一,也是全球10大其他矿物主要生产国之一。[178][180]印度于2013年是第4大钢铁生产国,[182]也是第7大铝生产国。[183]

印度拥有丰富的矿产资源。[184]但矿业产值已有所下降,于2010年在GDP中的占比为2.3%,而在2000年为3%。雇用人数为290万人,占总就业人数的比例也在下降。 印度是许多矿产的净进口国,包括煤碳。 导致印度矿业衰退的原因有复杂的许可证、监管和行政程序、基础设施不足、资本资源短缺以及对环境可持续技术的采用缓慢等。[180][185]

水泥

[编辑]印度是世界第2大水泥生产国,仅次于中国。 目前印度的水泥装机容量为5亿吨/年,年产量为2.98亿吨。 大多数水泥厂的装机容量(约35%)位于印度南部各邦。 根据印度绩效达成目标 (PAT) 计划(一种监管工具,目的降低能源密集型行业的单位产品能耗)中,印度水泥的总装机容量为3.25亿吨/年,占印度总装机容量的65%。

钢铁

[编辑]

根据世界钢铁协会 (worldsteel) 的数据,印度于2018年的粗钢产量为1.065亿公吨 (1.048亿长吨,或1.174亿短吨),比2017年的1.015亿公吨 (99.9亿长吨,或1.119亿短吨) 增加4.9%,表示印度已超越日本成为世界第2大钢铁生产国。[186]

根据印度新闻资讯局(2021-22财政年度)的数据,印度拥有超过900家生产粗钢的钢铁厂,其中有国有企业、大型公司以及中小企业。 这些钢铁厂于2021-22财政年度的总产能为1.5406亿吨。[187]

印度钢铁行业于2011年的总产值为578亿美元,预计到2016年将达到953亿美元。 报告显示印度粗钢产量增长的速度未能跟上产能增长的。 印度钢铁行业在该国GDP中的占比为2%,直接雇用50万人,间接雇用200万人。 年复合增长率为6%。[188]

石油

[编辑]

石油产品和化学品在印度工业GDP中占很高的比例,合计占该国出口收入的34%以上。 印度拥有许多炼油厂和石化工厂,这些工厂是经由苏联技术的帮助下发展而来,例如巴劳尼炼油厂和古吉拉特炼油厂,其中还包括世界上最大的炼油厂,位于古吉拉特邦贾姆讷格尔炼油厂综合体,其日处理原油能力达到124万桶。[189]按产量,印度化学工业是亚洲第3大生产国,在该国GDP中的占比为5%。 印度是5大农用化学品、聚合物和塑料、染料以及各种有机和无机化学品生产国之一。[190]虽然印度是大型生产国和出口国,但由于国内需求旺盛,仍是化学品的净进口国。[191]印度化学工业极为多元,估计规模达1,780亿美元。[192]

化学品和肥料

[编辑]印度化学工业在2018财政年度的产值为1,630亿美元,预计到2025年将达到3,000亿至4,000亿美元。[193][194]此行业在2016年雇用1,733万人(占劳动力的4%)。[195]

目前印度有57家大型肥料工厂,生产多种氮肥。 其中有29家尿素工厂和9家将硫酸铵作为副产品的工厂。 此外,还有64家小规模的单一过磷酸钙工厂。[196] 根据WTO的数据,印度于2022-23财政年度已是全球第2大农用化学品出口国。 而印度在10年前的排名为第6。 印度农用化学品行业每年都有可观的贸易顺差。 从2017-18财政年度的8,030亿卢比大幅跃升至2022财政年度的28,908亿卢比。 根据印度商业和工业部最近发布的数据,印度的农用化学品出口在过去6年中翻了一倍,从2017-18财年的26亿美元增长到2022财政年度的54亿美元。 复合年均增长率 (CAGR) 达到13%,在制造业中位居第一。[197]

一位业界观察家表示有超过130个国家的数百万农民信赖印度农用化学品的品质和实惠价格。 全球农用化学品市场规模估计为780亿美元,主要由专利过期的产品组成,印度正迅速成为全球采购此类农用化学品的首选产地。 印度作物保护联合会 ( (Crop Care Federation of India,CCFI) 已向印度政府提出具体建议,限制进口现成的农药制剂,以促进国内生产,并减少进口。[198]

交通运输

[编辑]铁路和物流

[编辑]

国营的印度铁路在印度GDP中的占比约为3%,并承担每年53亿美元的社会义务(例如提供低廉票价、为偏远地区提供交通服务等)。[199]印度铁路收入在过去5年中的复合年均增长率为5% ,但于过去4年中的盈利能力大幅下降,原因是在基础设施和现代化支出不断增加。 印度铁路共雇用131万名员工,是该国最大的雇主之一。 印度铁路在该国的就业、GDP和流动性方面有重要的地位。[200]

根据印度铁道部,印度铁路将上调其2022-23财政年度的列车生产计划 - 将生产8,429辆列车。 较先前计划生产的7,551辆增加878辆。[201]印度铁路计划于未来4年内制造475列新型Vande Bharat电联车以进行现代化。 [202]此举将创造约400亿卢比(50亿美元)的商机,同时提供15,000个就业岗位,以及衍生的经济效益。[203]印度铁路的中央铁路电气化组织 (CORE)预定在2024年3月31日之前完成所有宽轨网络电气化。 [204]印度所有电气化干线铁路网均使用25千伏交流电,直流电仅用于地铁。 印度截至2023年7月已有90%的铁路轨道完成电气化。[205]

根据印度第11个五年计划(2007-2012年),印度铁道部开始建设两条新的专用货运铁路(参见印度专用货运铁路(DFC)):东部货运走廊和西部货运走廊。[206]两条路线总长度为3,260公里(2,030英里),东部货运走廊从旁遮普邦的卢迪亚纳延伸至西孟加拉邦的丹库尼铁路交汇站,西部货运走廊则从马哈拉什特拉邦的尼赫鲁港延伸至北方邦的达德里。[207]

捷运

[编辑]印度正在发展现代化的大众运输(捷运)系统,以应对当前和未来的城市需求。 目前在新孟买、德里、孟买、班加罗尔、加尔各答、海得拉巴、科契、古尔冈、斋浦尔、诺伊达、浦纳、那格浦尔、坎普尔、艾哈迈达巴德和勒克瑙等城市已有地铁投入运营。 类似的大众运输系统也计划在阿格拉、博帕尔、印多尔、苏拉特、巴特那、布巴内什瓦尔、昌迪加尔、瓜廖尔、迈索尔、纳西克、普拉亚格拉吉、瓦拉纳西、兰契、塔纳和提鲁沃嫩塔布勒姆等城市兴建。 印度前总理阿塔尔·比哈里·瓦巴依被认为是印度地铁系统的重要推动者,每个地铁项目都遵循德里地铁的模式,为印度,特别是在如古尔冈和诺伊达等较小的城市,创造大量的房地产财富。 对于高架走廊,由于支柱建在道路的分隔带上,而不需征收土地。[208]房地产服务和投资管理公司仲量联行(JLL)发表的一项评估显示在勒克瑙、巴特那、斋浦尔、艾哈迈达巴德、浦那、科契和哥印拜陀等二线城市,高架走廊路线导入后,让当地房地产价格上涨近8-10%。[209]

航空

[编辑]印度是世界第4大民用航空市场,于2017年的客运量达到1.58亿人次。[210][211]估计印度市场到2020年将拥有800架飞机,占全球飞机数量的4.3%,预计到2037年,年度旅客载运量将达到5.2亿人次。[212]国际航空运输协会 (IATA) 估计印度航空业在2017年为该国GDP创造300亿美元产值,并雇用750万人 - 其中39万个为直接就业,57万个为价值链就业,620万个为旅游业就业。[211]

印度在截至2024年的10年中已新建75座机场,让机场总数达到149座(包括直升机场和小型机场)。 政府愿景是在未来5至7年内将机场数目提升至220座,印度政府已制定有一金额达1兆卢比的资本支出计划,用于建设机场基础设施。[213]

造船

[编辑]印度政府于2016年推出造船财政支援政策 (Shipbuilding Financial Assistance Policy,SBFAP) ,为印度造船厂提供财政支持。 根据印度港口、航运和水道部的资料,自SBFAP实施以来,已有39家造船厂共获得313艘国内和出口船舶的订单,总价约为1,050亿卢比(12.6亿美元)。[214]

印度拥有多家造船公司,如科钦造船厂、印度斯坦造船厂和信实海事与工程公司,主要为欧洲、南美和非洲的航运公司建造船舶。 科钦造船厂是开发电动推进船舶的先驱。[215]

资讯科技与电信

[编辑]资料中心与云端

[编辑]印度已是亚太地区(不包括中国)领先的资料中心枢纽,装置容量超越新加坡、澳大利亚、韩国、日本和香港等发展已久的市场。反映出印度经济的快速增长带动对数据服务的强劲需求,进而推动资料中心产业的发展。 印度目前的装置容量为950百万瓦(MW),预计到2026年将另外增加850百万瓦,印度对巩固其在亚太地区资料中心的地位已有准备。[216]

在海得拉巴有印度最大的资料中心,占地131,000平方英尺,拟建的4级(Tier-4)资料中心将配备1,600个机架,由18百万瓦的电力供其运作。[217]

印度的整体公用云服务市场预计到2026年将达到130亿美元,在2021-2026年期间以23.1%的复合年均增长率扩张。 此市场在2022年上半年的收入总额为28亿美元。[218]

电信

[编辑]

印度电信产业在2014-15财政年度创造2.20兆卢比(260亿美元)的收入,占GDP的1.94%。[219]印度是全球第2大电话用户市场(传统电和移动电话),截至2016年8月31日,共有10.53亿用户。 印度的通话资费因电信运营商之间激烈竞争,是世界上最低的之一。 印度拥有全球第3大互联网用户群。 截至2016年3月31日,该国有3.4265亿网络用户。[220]印度电信行业是全球第2大移动电话、智能手机和互联网用户市场。

业界估计印度截至2012年的电视观众数量超过5.54亿人。[221]印度是全球最大的卫星电视 (DTH) 市场。截至2016年5月,全国共有8,480万订阅用户。[222]

国防与能源

[编辑]国防

[编辑]

印度陆军的现役人员超过130万名,规模为世界第3大,也是世界上最大的志愿役军队。该国于2022-23财政年度的国防支出达到701.2亿美元,比前一年增长9.8%。[223]印度是世界第2大武器进口国,于2016年至2020年间,占全球武器进口总量的9.5%。[224]该国在2022-23财政年度的军火出口额达到1,592亿卢比(19亿美元),创历史新高,较2016-17财政年度大幅增长10倍。[225]

多元化能源部门

[编辑]

印度于2015年的一次能源消费数量位居全球第3,仅次于中国和美国,于全球占比为5.3%。[226]煤碳和原油合计占印度一次能源消费的85%。 印度的石油储量仅能供应国内石油需求的25%。[227][228]印度截至2015年4月的原油探明储量为7.63476亿吨,天然气储量为1.49兆立方米 (53兆立方英尺)。[229]印度位于海上的石油和天然气田有阿肖克纳加尔油田、孟买高地、克里希纳河-戈达瓦里河盆地、曼加拉地区和区拉那都,以及位于陆地上的,主要在西孟加拉邦、阿萨姆邦、古吉拉特邦和拉贾斯坦邦。 印度是世界第4大石油消费国,于2014-15财政年度的石油净进口额接近8.2兆卢比(960亿美元),[229]对该国的经常收支有不利影响。 印度的石油工业主要由国有企业组成,如印度石油和天然气公司 (ONGC)、印度斯坦石油公司 (HPCL)、巴拉特石油公司 (BPCL) 和印度石油公司 (IOCL)。 印度石油行业还有一些重要的私营公司,例如信实工业 (RIL),该公司拥有一座世界上最大的炼油厂综合体。[230]

印度在2013年成为全球第3大电力生产国,占全球电力产量的4.8%,超过日本和俄罗斯。[231]而印度到2015年底发生电力供应过剩,许多发电厂因此被迫闲置。[232]截至2016年5月,印度公用事业发电部门的装置容量为303吉瓦(1吉瓦=10亿瓦),其中火力发电占69.8%,水力发电占15.2%,再生能源占13.0%,核能占2.1%。[233]显示印度主要通过其1,060亿公吨(1,040亿长吨,或1,170亿短吨)的已探明煤炭储量来应对国内大部分电力需求。[234]印度也富含某些具有巨大潜力的替代能源,如太阳能、风能和生物燃料(如麻疯树属、甘蔗)。由于印度的铀储量不足,该国核能发电发展受到严重制约。。[235]近来在安德拉邦的Tummalapalle地带发现的铀矿,储量可能位居世界前20大储量之列。[236][237][238]印度又另外发现估计有约846,477公吨(833,108长吨,或933,081短吨)的钍储量,[239]约占世界储量的25%,可在未来为该国恢弘的核能计划提供燃料(参见印度核能)。于2005年签订的印度-美国民用核协议也为印度从其他国家进口铀排除障碍。[240]

基础设施部门

[编辑]

印度的基础设施和运输部门在该国GDP的占比约为5%。 截至2015年3月31日,印度的公路网络超过5,472,144公里(3,400,233英里),为世界第2大网络,仅次于美国。 印度公路网络为每平方公里1.66公里(每平方英里2.68英里),密度高于日本(0.91公里)和美国(0.67公里),远高于中国(0.46公里)、巴西(0.18公里)或俄罗斯(0.08公里)。[241]品质上,印度道路是现代高速公路和狭窄的未铺砌道路的混合,且正在改善中。[242]截至2015年3月31日,印度道路中已有87.05%为铺砌道路。[241]截至2014年5月,印度已完成超过22,600公里(14,000英里)的4或6车道高速公路,连接到大部分主要制造、商业和文化中心。[243]印度的道路基础设施承担该国60%的货运和87%的客运负载。[244]

印度有7,500公里(4,700英里)的海岸线,有13座主要港口、15座大型私人港口和60座运营中的非主要港口,这些港口共同处理该国95%的外贸量和(占外贸价值的70%,其余大部分由空运处理)。[245]坎德拉港是1960年代初建立的最大公共港口,而孟德拉港是最大的私人海港。[246]印度的机场设施包含125座机场,[247]其中66座可同时处理旅客和货物运输。[248]印度拥有多家全球营运的基础设施公司,例如Afcons Infrastructure、阿达尼集团、JSW Infrastructure和拉森图博等。

建筑业在印度2016年的产值有2,880亿美元(占GDP的13%),并雇用6,042万人(占劳动力的14%)。[195]在印度14大经济部门中,建筑和房地产部门的直接、间接和诱发效应方面排名第3。[249]

房地产市场的繁荣不仅能带来巨大商机,还将创造大量就业,为初创企业提供机会。印度政府在印度2023年联邦预算中对基础设施的10兆卢比直接投入,更将加速这一发展趋势。[250]

印度除制定有马哈特玛·甘地全国乡村就业保障法(2005年)(MGNREGA) ,为8,000万人提供就业机会外,并推出大型基础设施建设计划,以扩充工作岗位。[251]且正大规模将机场、港口、巴士站、火车站、水坝、风力发电厂、[252] 太阳能发电厂、漂浮式太阳能发电厂、电力传输、高速公路、火力发电厂和其他公用事业私有化。

金融和贸易

[编辑]银行和金融服务

[编辑]

印度金融服务业在2016年的产值为8,090亿美元(占GDP的37%),雇用1,417万人(占劳动力的3%),银行业在2016年的产值为4,070亿美元(占GDP的19%),雇用550万人(占劳动力的1%)。[195]印度货币市场分为有组织部门和无组织部门。 有组织部门包括私人、公共和外资商业银行,以及合作银行,统称为"核定银行"。无组织部门包括个人或家族拥有的本土银行或放贷人,和非银行金融公司。[253]在农村和郊区,尤其是用于仪式等非生产性目的的短期贷款,无组织部门和小额信贷比传统银行更受欢迎。[254]

前印度总理英迪拉·甘地于1969年将14家银行国有化,随后在1980年将另外6家银行国有化,并强制要求银行将40%的净贷款提供给优先服务部门,包括农业、小型工业、零售贸易和小企业,以确保银行履行其社会和发展目标。 印度银行分支机构从那时起的数量从1969年的8,260家增加到2007年的72,170家,同一时期,每个分支机构覆盖的人口从63,800人减少到15,000人。 总体银行存款从1970-71财政年度的591亿卢比(相当于2023年的2.8兆卢比,或330亿美元)增加到2008-09财政年度的38.31兆卢比(相当于2023年的96兆卢比,或1.1兆美元)。 虽然银行在农村的分支机构数量有所增加 - 从1969年的1,860家(占整体22%)增加到2007年的30,590家(占整体家数42%)- 但在印度的500,000个村庄中只有32,270个有银行服务。[255][256]

印度于2006-07财政年度的国内总储蓄占GDP的比例高达32.8%。[257]超过一半的印度人把储蓄投资于土地、房屋、牲畜和黄金等实体资产。[258]国有银行持有银行业总资产的75%以上,私营银行和外资银行分别持有18.2%和6.5%。[8]印度在实施自由化后,已批准重大的银行业改革。 虽然其中一些与国有银行有关 - 例如鼓励合并、减少政府干预以及提高盈利能力和竞争力改革 - 但其他改革包含将银行和保险业对私人和外国公司开放。.[227][259]

零售

[编辑]

印度零售业(不包括批发业)在2020年的产值为7,930亿美元(占GDP的10%),雇用3,500万人(占劳动力的8%)。 该行业是仅次于农业的第2大雇主。[260][261][262][263]印度零售市场规模估计为6,000亿美元,是全球5大零售市场之一。 印度的零售市场是全球增长最快的之一,[264][265]预计到2020年将达到1.3兆美元。[266][267]印度的电子商务市场也是全球增长最快的之一。[268]印度的电子商务零售市场于2018年的产值为327亿美元,预计到2022年将达到719亿美元。[269]

印度的零售业主要由当地的夫妻店、店主自营商店和街头摊贩组成。 零售超市正在扩张中(于2008年的市场占比为4%)。[270]印度于2012年核准外资在多品牌销售业拥有51%的股权,在单一品牌零售业可拥有100%的股权。 然而因缺乏后端仓库基础设施以及需取得各邦许可证和繁复的手续,仍限制有组织零售业的增长。[271]在零售业开店前,必须遵守30多项规定,例如"招牌许可证"和"反囤积措施"。 不同邦之间,甚至是邦的内都会征收商品流动税。[270]

产业

[编辑]旅游业

[编辑]根据世界旅游与观光理事会的数据,印度旅游业于2017年创造15.24兆卢比(1,800亿美元)的收入,占该国GDP的9.4%,并提供4,162.2万个就业岗位,占该国总就业人数的8%。 预计该部门将以6.9%的年增长率,在2028年达到32.05兆卢比(3800亿美元)的收入,占GDP的9.9%。[272]于2017年有超过1,000万名外国游客抵达印度,而在2016年有889万人,两年间的增长率为15.6%。[273]印度旅游业于2015年取得210.7亿美元的外汇收入。[274]到印度旅游的外国人从1997年的237万人次增长到2015年的803万人次。 孟加拉国是印度最大的国际游客来源地,而欧盟国家和日本是其他主要的国际游客来源地。[275][276]外国游客中有不到10%会参观泰姬玛哈陵,大多数人参观其他文化、主题和度假线路。[277]超过1,200万印度公民每年从事国际旅游,而印度的国内旅游人数约为7.4亿人。[275]印度拥有快速增长的医疗旅游部门(参见印度医疗旅游}}),国际旅客来此享受低成本的医疗服务和长期护理。[278][279]截至2015年10月,到印度从事医疗旅游的估计产值有30亿美元。 预计到2020年将增长到70-80亿美元。[280]在2014年有184,298名外国患者前往印度寻求医疗照护。[281]

婚礼产业

[编辑]印度的婚礼产业规模达到750亿美元,全球排名第2,仅次于中国。 这个产业是印度第4大产业。[282]印度的婚礼产业在Covid-19大流行疫情过后的2023年出现显著增长,婚礼规模越来越大、越来越奢华。 平均宾客数量增长近15%,从2022年的270位增长到2023年的310位。 庆祝活动也随之扩大,目前每次婚礼平均举办4.2场活动,高于之前的3.2场。 有270万场婚礼的预算在10-25万卢比之间,反映出中档婚礼预算的受欢迎程度。 30万卢比和60万卢比等较低预算的婚礼各占100万场,而高达1亿卢比或以上的豪华婚礼则占5万场。

根据投资银行和资本市场公司杰富瑞集团有限公司的数据,印度每年举办的婚礼数量居世界之首。 然而印度婚礼产业的市场规模仍小于中国,但几乎是美国婚礼产业规模的两倍。[283]

电影、娱乐和音乐产业

[编辑]有报导提出印度电影业预计到2026年将获得约16,198亿卢比的收入,其中15,849亿卢比为票房收入,其余349亿卢比为广告收入。[284]印度的音乐产业正稳步向前迈进,估计复合年均增长率为13.6%,主要归功于串流处理技术。[284]

证券市场

[编辑]

印度证券市场于1875年7月孟买证券交易所成立和1894年艾哈迈达巴德证券交易所成立后开始发展。其后印度成立有另外22个交易所。 印度的证券交易市场于2014年按市值计算,是世界第10大。[285]根据世界交易所联合会的数据,印度两大证券交易所 - 孟买证券交易所(BSE)和印度国家证券交易所 (NSE) 截至2015年2月的市值分别为1.71兆美元和1.68兆美元,到2021年9月分别增长到3.36兆美元和3.31兆美元。[286][287]

印度的首次公开发行 (IPO) 市场规模远较纽约证券交易所(NYSE)和那斯达克(NASDAQ)为小,在2013年只筹集到3亿美元,在2012年筹集到14亿美元。 安永会计师事务所表示,[288]IPO活动低迷反映的是市场状况、政府审批流程缓慢以及复杂的法规。在2013年之前,印度公司不得在印度完成IPO之前,先在国际证券市场上市。 之后的证券法规进行改革,印度公司得选择它们想要先在哪里上市,无论是海外、国内或同时两者均可。[289]证券法也修订,将上市公司到海外挂牌的流程简化,吸引更多私人股本和国际投资者参与,增加市场流动性。[288]

外贸与投资

[编辑]

外贸

[编辑]印度历年外贸统计

[编辑]| 年份 | 出口 (美元10亿) | 进口 (美元10亿) | 贸易逆差 (美元10亿) |

|---|---|---|---|

| 2022年[290] | 458.3 | 725.4 | -267.2 |

| 2021年 | 420 | 612 | -192 |

| 2020年 | 314.31 | 467.19 | -158.88 |

| 2019年 | 330.07 | 514.07 | -184 |

| 2018年 | 303.52 | 465.58 | -162.05 |

| 2017年 | 275.8 | 384.3 | -108.5 |

| 2016年 | 262.3 | 381 | -118.7 |

| 2015年 | 310.3 | 447.9 | -137.6 |

| 2014年 | 318.2 | 462.9 | -144.7 |

| 2013年 | 313.2 | 467.5 | -154.3 |

| 2012年 | 298.4 | 500.4 | -202.0 |

| 2011年 | 299.4 | 461.4 | -162.0 |

| 2010年 | 201.1 | 327.0 | -125.9 |

| 2009年 | 168.2 | 274.3 | -106.1 |

| 2008年 | 176.4 | 305.5 | -129.1 |

| 2007年 | 112.0 | 100.9 | 11.1 |

| 2006年 | 76.23 | 113.1 | -36.87 |

| 2005年 | 69.18 | 89.33 | -20.15 |

| 2004年 | 57.24 | 74.15 | -16.91 |

| 2003年 | 48.3 | 61.6 | -13.3 |

| 2002年 | 44.5 | 53.8 | -9.3 |

| 2001年 | 42.5 | 54.5 | -12.0 |

| 2000年 | 43.1 | 60.8 | -17.7 |

| 1999年 | 36.3 | 50.2 | -13.9 |

印度在1991年实施经济自由化之前,在很大程度上是有意与世界市场隔绝,目的为保护国内经济,并实现自力更生。 外贸受到进口关税、出口税和数量限制的影响,而外商直接投资 (FDI) 则受到股权参与上限、技术转让限制、出口义务和政府批准的限制,对于工业部门近60%的新FDI,均须经批准后方得进行。这些限制让该国在1985年至1991年间,平均每年仅有约2亿美元的FDI流入,大部分的流入是外援、商业借款和海外印度人的存款。[291]在印度独立后的最初15年,由于当时政府忽视贸易,导致出口停滞不前,同期进口的品项则因早期工业化发展,主要有机械、原材料和消费品。[292]印度开始自由化后,其国际贸易额急剧增加,[293]商品和服务总贸易在GDP中的占比从1990-91财政年度年的16%上升到2009-10财政年度的47%。[294][295]印度外贸于2015年占印度GDP的48.8%。[296]印度商品出口额占全球的1.44%,进口额占比为2.12%,商业服务出口的全球占比为3.34%,进口占比则为3.31%。[295]印度的主要贸易伙伴是欧盟、中国、美国和阿拉伯联合酋长国。[297]印度于2006-07财政年度的主要出口商品有工程产品、石油产品、化学品和药物产品、宝石和珠宝、纺织品和服装、农产品、铁矿石和其他矿物。 主要进口商品有原油及相关产品、机械、电子产品、黄金和白银。[298]于2010年11月,印度出口同比增长22.3%,达到8,510亿卢比(相当于2023年的1.9兆卢比,或220亿美元),而进口增长7.5%,达到1.25兆卢比(相当于2023年的2.8兆卢比,或330亿美元)。 同月的贸易逆差从前一年的4,690亿卢比(相当于2023年的1.2兆卢比,或140亿美元)下降到2010年11月的4,010亿卢比(相当于2023年的9,000亿卢比,或110亿美元)。[299] 印度是关税暨贸易总协定 (GATT) 及其继任者世界贸易组织(WTO)的创始国。印度除积极参与大会会议外,也在表达发展中国家的担忧方面发挥关键作用。 例如印度仍持续抱持反对将劳工、环境问题和其他非关税壁垒纳入WTO政策中。[300]

印度在世界竞争力指数中排名第43。[301]

国际收支

[编辑]

印度自独立以来,其经常收支账户一直为负数。 印度的出口额在1990年代的经济自由化后大幅增长,而提高出口对进口的覆盖率,由1990-91财政年度的66.2%提升至2002-03财政年度的80.3%,有效舒缓国际收支危机带来的负面影响。[302]然而随后的全球经济低迷和世界贸易普遍放缓导致覆盖率在2008-09年下降至61.4%。[303]印度不断增长的石油进口额被视为造成巨额经常账户赤字的主要驱动因素,[304]在2008-09财政年度达到1,187亿美元,占GDP的11.11%。[305]印度在2010年前10个月进口价值821亿美元的原油。[304]印度在2002年至2012年期间,每年都出现贸易逆差,2011-12财政年度的商品贸易逆差为1,890亿美元。[306]印度与中国的贸易逆差最大,2013年约为310亿美元。[307]

印度与美国和中国的贸易额在2023-24财政年度分别达到1,200亿美元和1,180亿美元,是过去10年的两倍。然而,信用评级机构印度信用评级资讯服务有限公司指出,相似之处仅于此。印度对美国有353亿美元的贸易顺差,但对中国则有851亿美元的贸易逆差。[308]

印度自经济自由化以来,对外部援助和优惠债务的依赖有所减少,债务服务比率从1990-91年的35.3%下降到2008-09年的4.4%。[309]印度政府允许外部商业借款 (ECB),即来自非居民贷款人的商业贷款,让印度公司有额外的资金管道。 印度财政部通过印度储备银行 (RBI) ,根据1999外汇管理法颁布的ECB政策指导方针对此进行监管。[310]印度的外汇存底从1991年3月的58亿美元稳步增长到2020年7月的38,832.21亿卢比(5,400亿美元)。[311][312]英国于2012年宣布终止对印度的所有财政援助,理由是印度经济良好及表现强劲。[313][314]

印度于2024年底的外汇存底为6,443.9亿美元。[315]

印度的经常收支赤字在2013年达到历史新高。[316]该国历来通过公司在海外市场的借款或非居民印度人的汇款和投资组合流入来弥补赤字。 印度储备银行 (RBI) 的数据显示从2016年4月到2017年1月,该国自1991年来首次由外国直接投资流入来弥补赤字。印度商业英文日报《经济时报》指出此一发展"表明长期投资者对印度总理纳伦德拉·莫迪加强国家经济基础以实现持续增长的信心日益增强"。[317]

外国直接投资

[编辑]| 排名 | 国家 | 流入金额 (百万美元) |

流入占比 (%) |

|---|---|---|---|

| 1 | 毛里求斯 | 50,164 | 42.00 |

| 2 | 新加坡 | 11,275 | 9.00 |

| 3 | 美国 | 8,914 | 7.00 |

| 4 | 英国 | 6,158 | 5.00 |

| 5 | 荷兰 | 4,968 | 4.00 |

若以以购买力平价 (PPP) 衡量,印度是世界第3大经济体,它吸引大量的外国直接投资 (FDI)。[319]于2011年流入印度的FDI金额有365亿美元,比2010年的241.5亿美元高出51.1%。 印度在电信、资讯技术和其他重要领域,如汽车零部件、化学品、服装、制药和珠宝等方面具有优势。 虽然印度吸引的外国投资激增,但该国僵化的FDI政策[320]是个重大障碍。印度已逐步采取一系列改革措施。[319]印度拥有大量熟练的管理和技术专才,而其中产阶级人口规模达到3亿,是个增长中的消费市场。[321]

印度政府在2005年3月修订规则,允许在建筑业进行100%的FDI,包括已建成的基础设施和建筑开发项目,涵盖住宅、商业场所、医院、教育机构、休闲设施以及城市和区域级别的基础设施。[322]该国房地产业得益于经济的快速增长以及FDI限制放宽,而蓬勃发展。印度政府再于于2012年至2014年期间将前述改革扩展到国防、电信、石油、零售、航空和其他部门。[323][324]

印度在2000年到2010年期间共吸引1,780亿美元的FDI。[325]附表显示毛里求斯有过高的投资金额,原因是此国具有显著的税收优势 - 印度和毛里求斯之间签订有税收协定,可避免双重征税,而毛里求斯是资本利得税的避税天堂天堂 - 国际资金乐于利用此管道。[326]印度于2015年取得的FDI占该国GDP的2.1%。[296]

由于印度政府在过去3年中放宽21个部门的87项外国直接投资规则,导致在2016年至2017年两年间流入印度的FDI金额达到601亿美元。.[327][328]

资金流出

[编辑]印度公司从2000年开始往海外扩张,在其国外进行FDI并创造就业机会。在2006年到2010年期间,这种印度公司流向海外的FDI占其GDP的1.34%。[329]印度公司已在美国、[330]欧洲和非洲[331]部署FDI,且已开始运营。 印度的塔塔集团是英国当地最大的制造商和私营部门雇主。[332][333]

汇款

[编辑]在2015年,来自各国对印度的汇款总额为689.1亿美元,在印度工作的外国人对其母国的汇款总额为84.76亿美元。 阿拉伯联合酋长国、美国和沙特阿拉伯是对印度汇款的主要来源国,而孟加拉国、巴基斯坦和尼泊尔是源自印度汇款的主要接收国。[334]印度在2015年收到的汇款占该国GDP的3.32%。[296]

企业并购

[编辑]在1985年到2018年间,印度共宣布有20,846起并购交易(包含印度国内公司之间、印度公司对外国公司并购或外国公司对印度公司并购)。这些交易总价达到6,180亿美元。 就交易金额而言,2010年是最活跃的一年,接近600亿美元。 2007年的交易件数最多(1,510笔)。[335] 以下是与印度公司有关联的10大并购交易:

| 并购者 | 并购者所在产业 | 并购者国籍 | 并购对象 | 受并购者所在产业 | 受并购者国籍 | 交易金额 (百万美元) |

| Petrol Complex Pte Ltd 俄罗斯石油子公司 |

石油与天然气 | 新加坡 | Essar Group | 石油与天然气 | 印度 | 12,907.25 |

| 沃达丰 | 无线通讯 | 英国 | 沃达丰印度公司 | 电信服务 | 印度 | 12,748.00 |

| 沃达丰 | 无线通信 | 印度 | Idea Cellular | 无线通信 | 印度 | 11,627.32 |

| 巴帝电信 | 无线通信 | 印度 | MTN集团 | 无线通信 | 南非 | 11,387.52 |

| 巴帝电信 | 无线通信 | 印度 | Zain Group | 无线通信 | 尼日利亚 | 10,700.00 |

| BP | 石油与天然气 | 英国 | 信实工业 | 石油与天然气 | 印度 | 9,000.00 |

| MTN集团 | 无线通信 | 南非 | 巴帝电信 | 无线通信 | 印度 | 8,775.09 |

| 股东 | 其他财务 | 印度 | 信实工业 | 电信服务 | 印度 | 8,063.01 |

| 印度石油与天然气公司 | 石油与天然气 | 印度 | 印度斯坦石油公司 | 石化 | 印度 | 5,784.20 |

| 信实风险投资 | 电信服务 | 印度 | Jio | 电信服务 | 印度 | 5,577.18 |

货币

[编辑]

· 外汇汇率

| 年份 | INR (annual average)[336] |

INR (annual average)[337] |

|---|---|---|

| 1947年 | 3.31 | 13.33 |

| 1950年 | 4.76 | 不适用 |

| 1967年 | 7.50 | 17.76 |

| 1975年 | 9.4058 | 不适用 |

| 1980年 | 7.88 | 不适用 |

| 1985年 | 12.364 | 不适用 |

| 1987年 | 不适用 | 21.18 |

| 1990年 | 17.4992 | 31.07 |

| 1995年 | 32.4198 | 51.17 |

| 2000年 | 44.9401 | 67.99 |

| 2005年 | 44.1000 | 80.15 |

| 2010年 | 45.7393 | 70.65 |

| 2015年 | 64.05 | 98.0101 |

| 2016年 | 67.09 | 90.72 |

| 2017年 | 64.14 | 87.56 |

| 2018年 | 69.71 | 98.51 |

| 2019年 | 70.394 | 95.06 |

| 2020年 | 72.97 | 100.05 |

| 2021年 | 74.98 | 101.56 |

| 2022年 | 81.35 | 96.23 |

| 2023年 | 81.94 | 100.95 |

印度卢比 (₹) 是印度的法定货币,邻国尼泊尔和不丹也接受其作为一种法定货币,两国的货币都与印度卢比挂钩。 印度卢比在货币改革之前,曾有单位为帕依塞(paise)的硬币(1卢比的百分之一),但帕依塞已被取消。 以往最高面额的纸币为2,000卢比,在2023年9月30日被废除,而500卢比纸币成为最高面额,流通中的最低面额硬币为1卢比。[339]印度政府于2017年宣布废除500卢比和1,000卢比纸币,并发行新版500卢比纸币。 印度的货币体系由印度储备银行 (RBI) 管理,RBI是该国的中央银行。[340]RBI成立于1935年4月1日,并于1949年国有化,担任该国货币政策最高决策者、货币体系的监管者和监督者、政府的银行、外汇储备的保管以及货币发行机构。 RBI由一中央董事会管理,总裁由政府任命。[341]卢比基准利率由货币政策委员会设定。

印度卢比于1927年至1946年期间与英镑挂钩,随后以固定汇率制与美元挂钩至1975年。 卢比于1975年9月贬值,与美元固定汇率制由一篮子四种主要国际货币取代:英镑、美元、日元和德国马克。[342]印度最大的贸易伙伴苏联于1991年解体,印度面临严重的外汇危机,卢比于当年7月1日和2日分两次共贬值约19%。 然后再于1992年实施自由化汇率机制 (LERMS)。 出口商根据LERMS必须以RBI制定的汇率向RBI出售40%的外汇收入, 其余60%可按市场汇率换汇。 经常项目下的外汇交易于1994年自由化,但仍有一些资本管制。[343]

印度卢比在1991年大幅贬值,和1994年转向经常项目下外汇交易自由化后,其价值在很大程度上由市场力量决定。卢比在2000年至2010年的10年间相对稳定。卢比于2022年10月与美元兑换率触及1:83.29,为历史低点。[344] [345]

收入与消费

[编辑]

印度的人均国民所得(GNI)从2002年起实现高增长,从2002-03年的19,040卢比增至2010-11年的53,331卢比,年均增长率达13.7%,2010-11年的增长率达到峰值15.6%。[348]然而这名目收入经通胀调整后,增长率降为至5.6%,低于前一财政年度的6.4%。 这些收入为基于个人计算。[349]印度于2011年的平均家庭收入为6,671美元。[350]

根据印度的2011年人口普查数据,全国约有3.3亿户房屋和2.47亿户家庭。 印度的家庭规模于近年有所缩减,2011年的人口普查报告显示50%的家庭成员少于或等于4人,平均每个家庭成员4.8人(包括在世的祖父母)。[351][352]所有家庭创造约1.7兆美元的GDP。[353]消费模式显示:约67%的家庭使用柴火、农作物秸秆或牛粪饼作为烹饪燃料、53%的家庭没自有污水处理设施、83%的家庭在城市地区距离住处100米(330英尺)以内,在农村地区距离住处500米(1600英尺)以内有供水设施、67%的家庭有电力供应、63%的家庭拥有传统电话或移动电话、43%的家庭拥有电视机及26%的家庭拥有二轮或四轮机动车。 这些收入和消费趋势比2001年的调查结果呈现出中等至显著的改善。[351]有份2010年的报告声称印度高收入家庭的人数超过低收入家庭。[354]

一家总部位于南非名为New World Wealth的全球财富情报公司所发布的追踪各国总财富(一个国家所有居民持有的私人财富)报告中所提的数据,显示印度的总财富从2007年的3,1650亿美元增长到2017年的82,300亿美元,增长率为160%。 印度的总财富在2017年从8.23兆美元下降到2018年的8.148兆美元(降幅为1%),名列世界第6富裕国家。 印度有20,730名千万富翁(名列世界第7)[356]和118名亿万富翁(名列世界第3)。 印度拥有327,100名高净值人士 (high net-worth individuals,HNWI),名列世界第9。 孟买是印度最富有的城市(2018年的总净资产为9,410亿美元),也是世界第12富有的城市。 28位亿万富翁居住在孟买(在全球排名第9)。[357]截至2016年12月的数据,印度于孟买之后最富有的城市是德里(4,500亿美元)、班加罗尔(3,200亿美元)、海德拉巴(3,100亿美元)、加尔各答(2,900亿美元)、清奈(2,000亿美元)和古尔冈(1,100亿美元)。[358][359]

New World Wealth发布的《2019年全球财富迁移报告(The Global Wealth Migration Review 2019 )》提出2018年有5,000名印度高净值人士移民海外,约占该国所有高净值人士的2%。 主要的移入国家为澳大利亚、加拿大和美国。[360]报告还预测印度到2028年的总财富将增长约180%,达到22,8140亿美元。[357]

贫困

[编辑]

世界银行于2014年5月对其2005年报告的贫困计算方法和用于衡量贫困的购买力平价基准进行审查,并提出修订建议。 以修订后的方法作衡量,世界上有8.723亿人生活在新的贫穷门槛以下,而其中有1.796亿是印度人。 印度人口占世界的17.5%,该国2013年最贫困的人口占世界的20.6%。[361]根据一项在2005-2006年进行的调查,[362]印度约有6,100万5岁以下儿童长期营养不良。 联合国儿童基金会(UNICEF)于2011年发表的一份报告指出印度5岁以下儿童于1990年至2010年期间的死亡率已降低45%,在世界188个国家中排名第46。[363]

印度历届政府自1960年代初期开始推出各种缓解贫穷的计划,有部分达成目标。[364]政府于2005年颁布《马哈特玛·甘地全国乡村就业保障法》(MGNREGA),保证全印度每个农村家庭每年至少有100天的最低工资就业机会。[365]而在2011 年,此法案因官员腐败、政府举债筹措经费、项目建设品质低下,以及意料之外的破坏性影响而广受泛批评和争议。[366][367][368]有其他研究表明此计划在某些情况下有助于减少农村贫困。[369][370]另有研究报告指出印度的经济增长一直是可持续就业和减贫的驱动力,但该国仍有相当部分人口生活在贫穷之中。[371][372]印度在2006年至2016年之间让2.71亿人脱贫,多维度贫穷指数在这段期间大幅下降,尤其在资产、能源、卫生和营养等方面取得显著进步。[373][374]

印度在2019年全球饥饿指数中排名第102(于117个国家中),属于"严重"级别。

就业

[编辑]

印度的农业及相关部门于2009-10年雇用的人数占全国总劳动力约52%。 虽然农业就业人口的占比随时间而下降,但包括建筑和基础设施在内的服务业所雇用的人数则稳步增长,在 2012-13年就业人数中的占比为20.3%。[376] 在印度总劳动力中,7%受雇于有组织部门,其中3分之2是政府控制的公共部门。[377]印度约有51.2%的劳动力为自雇人士。[376]根据2005-06年发布的一项调查报告,印度就业和工资存在性别差距。 在农村地区,无论男女均为自雇,以农业为主。 2006年的资料,显示在城市地区,受雇是多数人最大的所得来源。[378]

失业问题

[编辑]印度失业问题的特色为长期(隐性)失业。 虽然政府施行消除贫困和失业的计划,却导致数百万贫穷和无技能的人口在过去几十年来涌入城市寻求生计,结果是此类计划收效甚微。 这些计划试图经由提供创业资金、技能培训、设立国有企业、政府预留职位等方式来解决问题。 印度经济自由化后,公共部门作用减弱,导致有组织部门雇用人数减少,进一步突显加强教育和进一步改革的必要性。[379][380]印度的劳动法规,即使按照发展中国家的标准也属于严格,分析人士敦促政府将此类法规废除或是修改,以创造更有利于就业的环境。[381][382]印度第11个五年计划也指出该国需要创造一个有利于就业的环境,减少所需的许可证和其他官僚审批手续。[383]教育系统的不平等与不足,成为阻碍社会流动的重要因素,使得更多人无法享受到就业机会所带来的益处。[384]

童工

[编辑]童工是个复杂的问题,根源就是贫困。 印度政府从1990年代开始实施各种计划,企图消除童工现象。 此类计划包含有设立学校、启动免费校园午餐、设立专门调查小组等。[385][386]社会学家和人口统计学家索纳尔德·德赛指出最近的研究发现一些行业仍会雇用童工,但总体上印度的童工已相对较少。10岁以下的童工现在很少见。 在10-14岁年龄组中,最新调查发现只有2%的儿童有工资收入,而另有9%的儿童在家中或农村田地协助父母进行需大量体力的工作,例如播种和收获作物。[387]

海外印度侨民汇款

[编辑]印度拥有全球最大的侨民群体,印度外交部估计数目约在3,200万人左右。[388]其中许多是前往海外工作,然后将钱汇给在印度的家人。中东地区是印度海外侨民最大的就业来源。 沙特阿拉伯的原油生产和基础设施产业雇用印度人数超过200万。 近几十年来,阿拉伯联合酋长国的迪拜和阿布扎比等城市在建筑业繁荣期间也雇用200万印度人。[389]海外印度侨民于2009-10年汇回印度的金额达到2.5兆卢比(相当于2023年的5.6兆卢比,或660亿美元),为世界第一,但此金额仅为FDI的1%左右。[390]

工会

[编辑]印度的工会运动带有强烈的政治色彩,各工会组织往往根据其背后的政治立场划分。根据印度劳工与就业部的数据,印度工会总会员人数于2002年已达24,601,589人。截至2008年,共有12个中央工会组织(Central Trade Union Organisations,工会的全国层级性机构)获得官方认可。[391]这些工会不仅壮大劳工力量,更促使政府出台更多劳工保护法规,为工人争取更多权益。[392]

全印工会大会(AITUC)是印度历史最久的工会。 一个左翼支持的组织。 自雇妇女协会(SEWA) 是个拥有近200万会员的工会,目的为保护在非正规经济中工作的印度妇女权益。 SEWA除保护会员权益外,还会对会员进行教育、动员、提供资金并提升其工艺水平。[393]除前述工会之外,还有许多其他基于不同政治理念成立的工会组织。这种多元化的工会体系,为不同政治观点的工人提供多种选择。[394]

经济问题

[编辑]腐败

[编辑]

腐败始终在印度普遍存在。[395]国际透明组织(TI)于2005年提出的一项研究报告说,超过一半的印度受访者在过去一年中有过亲身经历 - 为在政府机关办事,不得不贿赂官员或寻求关系来达到目的。[396]于2008年进行的一项后续研究发现这一比例为40%。[397]TI于2011年将印度的公共部门腐败感知水平排名,是183个国家中的第95名。[398]到2016年,此种水平的排名进步到第79名。[399]

在1996年,印度政府组织的复杂程序、官僚主义和"执照管制"被认为是腐败和效率低下的原因。[400]近期报告[401][402][403]提出导致腐败的原因有:过多的管制和审批、强制性支出、政府控制机构对某些商品和服务供应的垄断、具有自由裁量权的官僚主义以及缺乏透明度的法律和程序。

而印度政府正在促进资讯科技应用、健全监察机制以及于2005年颁布《资讯自由法》(政府官员必须提供足够的资讯,否则将会受到惩罚),将可让政府透明度提升,并抑制腐败行为。[396]

印度政府于2011年进行调查,发现该国过度臃肿且效率低下的官僚体系导致大量公共资金遭到浪费,未能有效用于改善民生。[404]此外,公务人员的缺勤率居高不下,特别是教育(25%)和医疗领域(40%),严重影响公共服务品质。[405][406]同样的,印度科学家也碰到许多问题,因而要求提高透明度、建立菁英政治,并彻底改革监督科学技术的官僚机构。[407]

印度有个庞大的地下经济,于2006年发表的的一份报告称,印度人在瑞士银行藏匿的黑钱数量居世界之首,接近1,4560亿美元,相当于该国外债总额的13倍。[408][409]这类指控已被瑞士银行家协会否认。 瑞士银行协会国际公关主管詹姆斯·纳森 (James Nason) 表示:"所谓(黑钱)的数据被印度媒体和印度在野党派迅速采纳,并当作福音真理传播。 然而这件事完全是捏造。 瑞士银行家协会从未发布过此类报告。 任何声称拥有此类数据的人都应出面说明其来源,并解释推论出此数字的方法。"[410][411]莫迪总理领导的政府于2016年11月8日推出一项措施,将所有500卢比和1,000卢比的纸币废除(并以新的500卢比和2,000卢比纸币取代),目的为将黑钱重新注入经济体系,但随后受到批评。经济学家认为此举无效,并对印度最贫困的人群产生负面影响。 据信废钞以及推出商品及服务税是导致经济增长放缓的原因。[412]

教育

[编辑]

印度在提高小学就学率和将识字率提高到约4分之3的人口方面取得进展。[413]印度人的识字率从1991年的52.2%提高到2011年的74.04%。 根据该国宪法2002年第86修正案,受教育权已成为国民基本权利之一,并已颁布立法以进一步实现为所有儿童提供免费教育的目标。[414][415]然而74%的识字率仍低于世界平均水平,而且该国学童的辍学率很高。[416]印度识字率和教育机会因地区、性别、城乡地区和不同社会群体而异。[417][418]

经济差距

[编辑]

印度最贫困邦的贫困率是较发达邦的3到4倍。 虽然印度于2011年的人均年收入为1,410美元 - 是世界中等收入国家中最贫穷的国家之一 - 但在北方邦(人口比巴西多)仅为436 美元,在比哈尔邦(印度最贫困邦之一)仅为294美元。

——世界银行:2013 年印度国别概况[419]

印度经济所面临的一个关键问题是该国不同邦和地区之间在贫困、基础设施和社会经济发展方面存有巨大且不断加剧的差异。[420]印度的6个低收入邦 - 阿萨姆邦、恰蒂斯加尔邦、纳加兰邦、中央邦、奥迪萨邦和北方邦 - 的人口占印度总人口的3分之1以上。[420]各邦之间在收入、识字率、预期寿命和生活条件方面存在严重差异。[421]预计到2030年,马哈拉施什拉邦、泰米尔那都邦、古吉拉特邦和卡纳塔卡邦这4个邦的DGP加总后将接近全国GDP的50%。预计到2030年,印度5个南部邦的GDP加总将为全国GDP的35%,而它们目前的人口仅占印度的20%。[422]

印度早期(特别是在1991年的经济自由化之前)的五年计划以缩小区域发展差距为目标,试图透过促进内陆工业发展和产业分布平衡来实现。然而,过度强调计划经济的结果却导致效率低下,反而阻碍整体工业的成长。[423]更发达的邦由于基础设施完善、劳动力有较高的教育程度高和技能熟练,更能从自由化中受益,吸引制造业和服务业。 较不发达的邦政府试图利用提供免税期和廉价土地来减少差距,它们将重点放在旅游业等具有发展优势的产业上。[424][425]根据联合国开发计划署 (UNDP) 的数据,印度的基尼系数为33.9,表明整体收入分配比东亚、拉丁美洲和非洲更为平均。[426]New World Wealth发布的《2019年全球财富迁移报告》估计印度的高净值人士(估计为327,100名)掌握有该国总财富的48%。[357]

关于印度的经济扩张的结果是扶贫还是反贫,仍在争论中。[427]而学术研究显示经济增长有利于在印度扶贫,并降低该国的贫穷。[427][428]

气候变化

[编辑]印度是《巴黎协定》的缔约国,将于2024年向《联合国气候变化纲要公约》提交第一份两年期透明度报告以及标准格式的清单资料。[429]印度于2021年9月宣布将在2021年联合国气候变化大会(简称COP26)开始前提交新的国家自订贡献。[430]印度在COP26会议时设定最新目标日期 - 在2070年实现净零排放。[431]这是印度首次在气候政策中提出净零排放的确定日期。[432]

包括印度国家银行、艾克塞斯银行、ICICI银行和HDFC 银行在内的印度金融机构在引领资助绿色项目方面处于领先地位,即使RBI也为贷款机构制定披露其对气候风险行动的规范。 RBI在2022年的早些时候发表的一份报告中表示,气候变化将需要"密集资本动员",印度需要的资金为17.77兆美元。[433]

RBI建议在初期阶段,受监管机构应优先采用气候相关财务揭露(TCFD)框架,以建立起一套完整的气候风险披露体系。[434] 印度拥有全球75%的野生老虎种群。保护老虎的工作在印度独立前就已开始,但直到1965年印度森林局才介入并设立一个保护计划。 研究人员认为气候变化导致气温升高,使得低海拔地区的栖息环境不再适合老虎生存,迫使它们大规模迁徙。[435]

参见

[编辑]事件:

- 2008年金融危机引发的经济衰退

- 1970年代能源危机

- 第一次石油危机

- 亚洲金融风暴

- 互联网泡沫

- 2007年—2008年环球金融危机

- 严重特殊传染性肺炎疫情引发的经济衰退

- 严重特殊传染性肺炎疫情对经济的影响

- 2003年起世界油市场大事记

- 印度500和1000卢比纸币废止事件

- Covid-19大流行对印度经济的影响

列表:

注释

[编辑]参考文献

[编辑]- ^

- Indian Economic policy: View: India needn't worry about the 'middle-income trap'. The Economic Times. [2020-12-05]. (原始内容存档于2023-04-05).

- Alamgir, Jalal. India's Open-Economy Policy: Globalism, Rivalry, Continuity. Routledge. 2008: 176 [2020-11-10]. ISBN 978-1-135-97056-7. (原始内容存档于2023-11-09).

- Kanungo, Rama P.; Rowley, Chris; Banerjee, Anurag N. Changing the Indian Economy: Renewal, Reform and Revival. Elsevier. 2018: 24. ISBN 978-0-08-102014-2.[永久失效链接]

- Kaushik, Surendra K. India's Evolving Economic Model: A Perspective on Economic and Financial Reforms. The American Journal of Economics and Sociology. 1997, 56 (1): 69–84. ISSN 0002-9246. JSTOR 3487351. doi:10.1111/j.1536-7150.1997.tb03452.x.

- ^ IMF DataMapper / Datasets / World Economic Outlook (October 2022) / GDP per capita, current prices / List (2022) – Analytical group: European Union, World. IMF.org. International Monetary Fund. 2022-10-11 [2022-11-22]. (原始内容存档于2022-11-14).

- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 Chandrasekhar, C. P., Kyung-Sup, Chang; Fine, Ben; Weiss, Linda , 编, From Dirigisme to Neoliberalism: Aspects of the Political Economy of the Transition in India (PDF), Developmental Politics in Transition: The Neoliberal Era and Beyond, International Political Economy Series (London: Palgrave Macmillan UK), 2012: 140–165 [2020-09-04], ISBN 978-1-137-02830-3, doi:10.1057/9781137028303_8, (原始内容存档 (PDF)于15 July 2021) (英语)

- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 Mazumdar, Surajit. Industrialization, Dirigisme and Capitalists: Indian Big Business from Independence to Liberalization. mpra.ub.uni-muenchen.de. 2012 [2020-09-04]. (原始内容存档于2021-04-18) (英语).

- ^ 5.0 5.1 5.2 Economic survey of India 2007: Policy Brief (PDF). OECD. [2009-06-21]. (原始内容 (PDF)存档于2011-06-06).

- ^ 6.0 6.1 6.2 Edward A. Gargan. India Stumbles in Rush to a Free Market Economy. The New York Times. 1992-08-15 [2011-01-17]. (原始内容存档于2011-02-08).

- ^ Shirish Sankhe; Anu Madgavkar; Gautam Kumra; Jonathan Woetzel; Sven Smit; Kanmani Chockalingam. India's turning point (PDF). McKinsey Global Institute. August 2020 [2024-08-19].[自述来源]

- ^ 8.0 8.1 D'Silva, Jeetha. India growth story is attracting talent from govt establishments. Mint. 1 September 2007 [2011-01-11]. (原始内容存档于2010-12-28).

- ^ Sikarwar, Deepshikha. Sovereign guarantee for all policies issued by LIC will continue. The Economic Times. 2011-07-27 [2025-02-18]. (原始内容存档于2025-02-14).

- ^ Nirmal, Rajalakshmi. Ending APMC monopoly: Centre bites the bullet at last. The Hindu. 2021-07-27.

- ^ Fernández, Lucía. Leading fertilizer companies in India as of February 2021, based on net sales. statista. 27 July 2021 [2025-02-18]. (原始内容存档于2024-08-12).

- ^ New Cargo Agency To End Aai Monopoly. Business Standard. 2021-07-27 [2025-02-18]. (原始内容存档于2025-02-07).

- ^ Energy Statistics 2017 (PDF). Ministry of Statistics and Programme Implementation.

- ^ About Us. Official webpage of the Shipping Corporation of India. [2009-06-03]. (原始内容存档于2007-11-06).

- ^ 15.0 15.1 Staley, Sam. The Rise and Fall of Indian Socialism: Why India embraced economic reform. Reason. 2006 [2011-01-17]. (原始内容存档于2009-01-14).

- ^ Final consumption expenditure (% of GDP) – India. World Bank. [2022-03-11]. (原始内容存档于2022-05-18).

- ^ Household final consumption expenditure (current US$) | Data. World Bank. [7 April 2018]. (原始内容存档于2020-11-11) (美国英语).

- ^ Is your debt dragging the economy down?. The Times of India. 2019-09-11 [2019-09-11]. (原始内容存档于2022-07-08).

- ^ World Trade Statistical Review 2022 (PDF). World Trade Organization: 58. [2023-03-11]. (原始内容存档 (PDF)于2023-03-13).

- ^ India – Member information. WTO. [5 September 2019]. (原始内容存档于2022-05-21).

- ^ Singapore falls one spot to 4th in 2023 global competitiveness index, India ranks 40th. The Economic Times. ANI. 2023-06-26 [2023-09-19]. (原始内容存档于2023-09-29).

- ^ Labor force, total – India. World Bank & ILO. [2022-12-22]. (原始内容存档于2023-01-30).

- ^ Wealth of India's richest 1% more than 4-times of total for 70% poorest: Oxfam. The Economic Times. [2020-01-20]. (原始内容存档于2021-04-20).

- ^ Rowlatt, Justin. Indian inequality still hidden. BBC. 2016-05-02 [2020-01-22]. (原始内容存档于2020-07-14).

- ^ Kapur, D. and Nangia, P. (2015) ‘Social Protection in India: A Welfare State Sans Public Goods?’, India Review, 14(1), pp. 73–90. doi:10.1080/14736489.2015.1001275.

- ^ 26.0 26.1 Jayal, Niraja Gopal. “The Gentle Leviathan: Welfare and the Indian State.” Social Scientist, vol. 22, no. 9/12, 1994, pp. 18–26. JSTOR, doi:10.2307/3517911. Accessed 2024-06-05.

- ^ Aspalter, Christian, The State and the Making of the Welfare System in India (2010-12-14). Journal of National Development, Vol. 3, No. 1, pp. 149-79, 2003, Available at Template:SSRN

- ^ Bava, N. (1996). The Welfare State and Liberalisation in India. Indian Journal of Public Administration, 42(3), 334-346. doi:10.1177/0019556119960312

- ^ Article Preamble, Section Preamble (PDF). the Republic of India宪法. 26 November 1949. (原始内容 (PDF)存档于2014-09-09).

- ^ The Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976. India Code. [2014-04-14]. (原始内容存档于2015-03-28).

- ^ Government's spending on Social Services increased significantly during the pandemic 互联网档案馆的存档,存档日期2022-11-07. Press Information Bureau. Government of India, Ministry of Finance 2022-01-31. Retrieved 2022-11-29.

- ^ Page 377 – economic_survey_2021-2022. www.indiabudget.gov.in. [2022-11-07]. (原始内容存档于2022-11-07).

- ^ ILO reaffirms what we all knew: Indians are crazy about govt jobs. The Times of India. 2024-04-02 [2025-02-18]. (原始内容存档于2024-05-01).

- ^ Dougherty, S., R. Herd and T. Chalaux (2009), "What is holding back productivity growth in India ?: Recent microevidence", OECD Journal: Economic Studies, vol. 2009/1, doi:10.1787/eco_studies-v2009-art3-en.

- ^ Sapovadia, Vrajlal K., Low Productivity: India’s Bottleneck of Growth (2019-05-21). Available at SSRN: Template:Ssrn or doi:10.2139/ssrn.3391621

- ^ Bloom, Nicholas, Aprajit Mahajan, David McKenzie, and John Roberts. 2010. "Why Do Firms in Developing Countries Have Low Productivity?" American Economic Review, 100 (2): 619–23. doi:10.1257/aer.100.2.619

- ^ Sivadasan, Jagadeesh. "Barriers to Competition and Productivity: Evidence from India" The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, vol. 9, no. 1, 2009. doi:10.2202/1935-1682.2161

- ^ Goldar, B., Krishna, K.L., Aggarwal, S.C. et al. Productivity growth in India since the 1980s: the KLEMS approach. Ind. Econ. Rev. 52, 37–71 (2017). doi:10.1007/s41775-017-0002-y

- ^ Abubakar, J., Nurudeen, I. Economic Growth in India, Is It a Jobless Growth? An Empirical Examination Using Okun’s Law. Ind. J. Labour Econ. 62, 307–317 (2019). doi:10.1007/s41027-019-00165-w

- ^ Govt announces stimulus package, including tax cuts. Live Mint. [7 December 2008]. (原始内容存档于21 June 2022).

- ^ FDI Statistics (PDF). Department for Promotion of Industry and Internal Trade, MoCI, GoI. [2022-05-31]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-27).

- ^ By Country/Economy – Free Trade Agreements. aric.adb.org. [2019-08-30]. (原始内容存档于2020-11-11).

- ^ ASIA REGIONAL INTEGRATION CENTER. ASIA REGIONAL INTEGRATION CENTER. [2019-08-29]. (原始内容存档于2019-08-29).

- ^ Kumar, Manoj. India's incredulous data: Economists create own benchmarks. Reuters. 2019-05-09 [2019-05-09]. (原始内容存档于2019-05-09).

- ^ Sharma, Mihir S. GDP data under cloud: Govt should know that this is a crisis of credibility. Business Standard. 2019-06-13 [2019-06-13]. (原始内容存档于2019-06-13).

- ^ What is Wrong with India's GDP Numbers?. [2025-02-18]. (原始内容存档于2025-02-22).

- ^ India has second fastest growing services sector. The Hindu. [2015-06-18]. (原始内容存档于2016-05-16).

- ^ Monthly Reports – World Federation of Exchanges. WFE. [2019-08-31]. (原始内容存档于2019-09-12).

- ^ Manufacturing, value added (current US$) | Data. World Bank. [11 November 2018]. (原始内容存档于2020-01-07) (美国英语).

- ^ Rural Population (% of Total Population). World Bank. 2016-05-01 [2020-07-14]. (原始内容存档于2020-07-14).

- ^ India: An agricultural powerhouse of the world. Business Standard India. 2016-05-01 [8 January 2019]. (原始内容存档于2022-06-28).

- ^ Unemployment Rate in India. Centre for Monitoring Indian Economy. [2019-10-01]. (原始内容存档于2021-11-10).

- ^ Digging Deeper, Is India's economy losing its way?. moneycontrol.com. 2019-09-11 [2019-11-09]. (原始内容存档于2021-04-14) (美国英语).

- ^ Poverty and Inequality Platform. World Bank. [2022-05-17]. (原始内容存档于2023-01-30).

- ^ https://www.americasquarterly.org/indias-middle-class/

- ^ 存档副本. [2025-02-18]. (原始内容存档于2025-03-05).

- ^ Reserve Bank of India – Publications. Reserve Bank of India. [2022-07-08]. (原始内容存档于2022-07-08).

- ^ 2000 years economic history one chart. [2017-08-29]. (原始内容存档于2017-09-09).

- ^ India's Rising Growth Potential (PDF). Goldman Sachs. 2007 [2009-06-21]. (原始内容 (PDF)存档于201-07-241).

- ^ Nehru, Jawaharlal. The Discovery of India. Penguin Books. 1946. ISBN 0-14-303103-1.

- ^ Raychaudhuri & Habib 2004,第17–18页

- ^ Raychaudhuri & Habib 2004,第40–41页

- ^ Hanway, Jonas, An Historical Account of the British Trade Over the Caspian Sea, Sold by Mr. Dodsley, 1753 [2015-11-14], (原始内容存档于2023-11-09),

... The Persians have very little maritime strength ... their ship carpenters on the Caspian were mostly Indians ... there is a little temple, in which the Indians now worship

- ^ Stephen Frederic Dale, Indian Merchants and Eurasian Trade, 1600–1750, Cambridge University Press, 2002 [2015-11-14], ISBN 0-521-52597-7, (原始内容存档于2023-11-09),

... The Russian merchant, F.A. Kotov ... saw in Isfahan in 1623, both Hindus and Muslims, as Multanis.

- ^ Scott Cameron Levi, The Indian diaspora in Central Asia and its trade, 1550–1900, BRILL, 2002, ISBN 90-04-12320-2,

... George Forster ... On the 31st of March, I visited the Atashghah or place of fire; and on making myself known to the Hindoo mendicants, who resided there, I was received among these sons of Brihma as a brother

[永久失效链接] - ^ Abraham Valentine Williams Jackson, From Constantinople to the home of Omar Khayyam: travels in Transcaucasia and northern Persia for historic and literary research, The Macmillan company, 1911 [2015-11-14], (原始内容存档于2023-03-26)

- ^ George Forster, A journey from Bengal to England: through the northern part of India, Kashmire, Afghanistan, and Persia, and into Russia, by the Caspian-Sea, R. Faulder, 1798 [2015-11-14], (原始内容存档于2023-11-09),

... A society of Moultan Hindoos, which has long been established in Baku, contributes largely to the circulation of its commerce; and with the Armenians, they may be accounted the principal merchants of Shirwan ...

- ^ James Justinian Morier, A Second Journey through Persia, Armenia, and Asia Minor, to Constantinople, between the Years 1810 and 1816, A. Strahan, 1818

- ^ United States Bureau of Foreign Commerce, Reports from the consuls of the United States, 1887, United States Government, 1887 [2015-11-14], (原始内容存档于2023-11-09),

... Six or 7 miles southeast is Surakhani, the location of a very ancient monastery of the fire-worshippers of India ...

- ^ Raychaudhuri & Habib 2004,第10–13页

- ^ Datt & Sundharam 2009,第14页

- ^ 72.0 72.1 72.2 72.3 72.4 Karl J. Schmidt (2015), An Atlas and Survey of South Asian History, page 100 互联网档案馆的存档,存档日期2023-09-22., Routledge

- ^ Raychaudhuri & Habib 2004,第360–361页

- ^ Kumar 2005,第3页

- ^ Irfan Habib; Dharma Kumar; Tapan Raychaudhuri. The Cambridge Economic History of India (PDF) 1. Cambridge University Press. 1987: 214 [2017-08-05]. (原始内容存档 (PDF)于2017-08-04).

- ^ Vivek Suneja. Understanding Business: A Multidimensional Approach to the Market Economy. Psychology Press. 2000: 13 [2017-08-26]. ISBN 978-0-415-23857-1. (原始内容存档于2023-09-22).

- ^ 77.0 77.1 77.2 Jeffrey G. Williamson, David Clingingsmith. India's Deindustrialization in the 18th and 19th Centuries (PDF). Harvard University. August 2005 [2017-05-18]. (原始内容存档 (PDF)于2016-12-13).

- ^ 78.0 78.1 Parthasarathi, Prasannan, Why Europe Grew Rich and Asia Did Not: Global Economic Divergence, 1600–1850, Cambridge University Press: 2, 2011, ISBN 978-1-139-49889-0

- ^ Eraly, Abraham. The Mughal World: Life in India's Last Golden Age. Penguin Books India. 2007: 5. ISBN 978-0-14-310262-5.

- ^ Om Prakash, "Empire, Mughal 互联网档案馆的存档,存档日期2022-11-18.", History of World Trade Since 1450, edited by John J. McCusker, vol. 1, Macmillan Reference USA, 2006, pp. 237–240, World History in Context. Retrieved 2017-08-03

- ^ Richards, John F. The Mughal Empire. Cambridge University Press. 1995: 202. ISBN 978-0-521-56603-2.

- ^ Richard Maxwell Eaton (1996), The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760, page 202 互联网档案馆的存档,存档日期2023-04-04., University of California Press

- ^ 83.0 83.1 Kumar 2005,第5–8页

- ^ Jeffrey G. Williamson. Trade and Poverty: When the Third World Fell Behind. MIT Press. 2011: 91 [2017-08-15]. ISBN 978-0-262-29518-5. (原始内容存档于2023-09-22).

- ^ 85.0 85.1 Parthasarathi, Prasannan, Why Europe Grew Rich and Asia Did Not: Global Economic Divergence, 1600–1850, Cambridge University Press, 2011, ISBN 978-1-139-49889-0

- ^ Kirti N. Chaudhuri. The Trading World of Asia and the English East India Company: 1660–1760. Cambridge University Press. 2006: 253. ISBN 978-0-521-03159-2.

- ^ P. J. Marshall. Bengal: The British Bridgehead: Eastern India 1740–1828. Cambridge University Press. 2006: 73. ISBN 978-0-521-02822-6.

- ^ Kumar 2005,第26页

- ^ Of Oxford, economics, empire, and freedom. The Hindu (Chennai). 2005-10-02 [2010-12-06]. (原始内容存档于2005-10-27).

- ^ 90.0 90.1 Maddison, Angus. Contours of the World Economy 1–2030 AD: Essays in Macro-Economic History. Oxford University Press. 2007: 379 [10 November 2020]. ISBN 978-0-19-164758-1. (原始内容存档于2023-11-09).

- ^ Roy 2006,第158–160页

- ^ Kumar 2005,第538–540页

- ^ Kumar 2005,第826–827页

- ^ Kumar 2005,第876–877页

- ^ 95.0 95.1 Maddison, Angus (2003): Development Centre Studies The World Economy Historical Statistics: Historical Statistics, OECD Publishing, ISBN 9264104143, page 261

- ^ Paul Bairoch. Economics and World History: Myths and Paradoxes

. University of Chicago Press. 1995: 95. ISBN 978-0-226-03463-8.

. University of Chicago Press. 1995: 95. ISBN 978-0-226-03463-8.

- ^ Maddison A (2007), Contours of the World Economy I-2030AD, Oxford University Press, ISBN 978-0199227204. The data tables from this book are available online here [1] 互联网档案馆的存档,存档日期2019-02-16.

- ^ Andre Gunder Frank, Robert A. Denemark. Reorienting the 19th Century: Global Economy in the Continuing Asian Age. Routledge. 2015: 83–85. ISBN 978-1-317-25293-1.

- ^ Paul Bairoch. Economics and World History: Myths and Paradoxes. University of Chicago Press. 1995: 95–104 [2017-08-09]. (原始内容存档于2017-10-12).

- ^ Chris Jochnick, Fraser A. Preston (2006), Sovereign Debt at the Crossroads: Challenges and Proposals for Resolving the Third World Debt Crisis, pages 86–87 互联网档案馆的存档,存档日期2023-11-09., Oxford University Press

- ^ Parthasarathi, Prasannan, Why Europe Grew Rich and Asia Did Not: Global Economic Divergence, 1600–1850, Cambridge University Press: 38–45, 2011 [2017-06-26], ISBN 978-1-139-49889-0, (原始内容存档于2023-04-04)

- ^ Kumar 2005,第422页

- ^ James Cypher. The Process of Economic Development. Routledge. 2014 [2017-08-26]. ISBN 978-1-136-16828-4. (原始内容存档于2023-11-09).

- ^ Broadberry, Stephen; Gupta, Bishnupriya. Cotton textiles and the great divergence: Lancashire, India and shifting competitive advantage, 1600–1850 (PDF). International Institute of Social History. Department of Economics, University of Warwick. 2005 [2016-12-05]. (原始内容存档 (PDF)于2016-09-10).

- ^ Paul Bairoch. Economics and World History: Myths and Paradoxes. University of Chicago Press. 1995: 89 [2017-08-09]. (原始内容存档于2017-10-12).

- ^ Henry Yule, A. C. Burnell. Hobson-Jobson: The Definitive Glossary of British India. Oxford University Press. 2013: 20. ISBN 978-1-317-25293-1.

- ^ Roy 2006,第291–292页

- ^ 108.0 108.1 Datt & Sundharam 2009,第179页

- ^ Roy 2006,第1页

- ^ Kumar 2005,第519页

- ^ Irfan Habib; Dharma Kumar; Tapan Raychaudhuri. The Cambridge Economic History of India (PDF) 1. Cambridge University Press. 1987: 165 [2017-08-05]. (原始内容存档 (PDF)于2017-08-04).

- ^ Kumar 2005,第520–521页

- ^ Roy 2006,第22–24页

- ^ Parthasarathi, Prasannan. Why Europe Grew Rich and Asia Did Not: Global Economic Divergence, 1600–1850. 2011: 45.

- ^ 115.0 115.1 Sivramkrishna, Sashi. Ascertaining Living Standards in Erstwhile Mysore, Southern India, from Francis Buchanan's Journey of 1800-01: An Empirical Contribution to the Great Divergence. Journal of the Economic and Social History. 2009, 52 (4): 729. ISSN 0022-4995. doi:10.1163/002249909X12574071689177.

- ^ Panagariya 2008,第31–32页

- ^ Panagariya 2008,第24页

- ^ Data Source: Tables of Prof. Angus Maddison (2010). The per capita GDP over various years and population data can be downloaded in a spreadsheet from here [2] 互联网档案馆的存档,存档日期2019-02-16..

- ^ The 2015 estimate is retrieved from the International Monetary Fund.

- ^ 120.0 120.1 Das, Gurcharan. India Unbound. Anchor Books. 2002: 167–174. ISBN 978-0-385-72074-8.

- ^ Datt & Sundharam 2009,第185–187页

- ^ Cameron, John; Ndhlovu, P Tidings. Cultural Influences on Economic Thought in India: Resistance to diffusion of neo-classical economics and the principles of Hinduism (PDF). Economic Issues. September 2001, 6 (2) [2011-01-17]. (原始内容 (PDF)存档于2006-08-23).

- ^ Roy, Subroto. Milton Friedman on the Nehru/Mahalanobis Plan. India Policy Institute. 1998-09-22 [2005-07-16]. (原始内容存档于2016-03-31).

- ^ Datt & Sundharam 2009,第504–506页

- ^ Datt & Sundharam 2009,第507页

- ^ Ghosh, Arunabha. India's pathway through economic crisis(which makes failer of mixed economy) (PDF). GEG Working Paper 2004/06. Global Economic Governance Programme. 2004-06-01 [2009-12-12]. (原始内容 (PDF)存档于2011-11-12).

- ^ Task Force Report 2006,第7页.

- ^ Task Force Report 2006,第7–8页.

- ^ That old Gandhi magic. The Economist. 27 November 1997 [2011-01-17]. (原始内容存档于2009-05-06).

- ^ Task Force Report 2006,第17–20页.

- ^ Where does India stand in the list of world's largest economies?. Times Now. 2 April 2020 [2022-06-17]. (原始内容存档于2022-06-17).

- ^ PRESS NOTE ON SECOND ADVANCE ESTIMATES OF NATIONAL INCOME 2017–18 (PDF). Ministry of Statistics and Programme Implementation. [2018-05-26]. (原始内容存档 (PDF)于2018-05-16).

- ^ Demonetisation, GST impact: IMF lowers India's 2017 growth forecast to 6.7%. Hindustan Times. 2017-10-10 [2018-05-26]. (原始内容存档于2018-05-26).

- ^ Economy Profile India 互联网档案馆的存档,存档日期2020-07-14. Doing Business 2020

- ^ Rankings & Ease of Doing Business Score. DoingBusiness.org. [2018-10-31]. (原始内容存档于2018-09-15).

- ^ Business Reforms Action Plan. Business Reforms Action Plan. [2016-07-08]. (原始内容存档于2017-02-15).

- ^ A Bigger Hit on the Economy?

. The Economic Times (ET Graphics). 21 May 2020: 1 [2020-05-21]. (原始内容存档于2020-06-17).

. The Economic Times (ET Graphics). 21 May 2020: 1 [2020-05-21]. (原始内容存档于2020-06-17).

- ^ Noronha, Gaurav. India's GDP to see 5% contraction in FY21, says Icra. The Economic Times. 2020-05-02 [2020-05-21]. (原始内容存档于2020-06-26).

- ^ Nagarajan, Shalini. Goldman Sachs: India's economy will shrink 45% this quarter and suffer a brutal recession this year. Business Insider. 2020-05-21 [2020-05-21]. (原始内容存档于2020-06-03).

- ^ Goldman report most damning. The Daily Telegraph. 2020-05-19 [2020-05-21]. (原始内容存档于2020-05-25) (英语).

- ^ Indian economy contracts by 6.6 pc in 2020–21. The Economic Times. Press Trust of India. 2021-01-31 [2022-09-03]. (原始内容存档于2022-01-31).

- ^ Dhasmana, Indivjal; Choudhury, Shrimi. Moody's upgrades India's rating outlook to 'stable' from 'negative'. Business Standard. 2021-10-08 [2022-09-03]. (原始内容存档于2022-08-16).

- ^ Dhoot, Vikas. India's GDP grows at 13.5% in April–June quarter. The Hindu. 2022-08-31 [2022-09-03]. (原始内容存档于2022-09-03).

- ^ Report for Selected Countries and Subjects. Imf. [2023-10-10]. (原始内容存档于2023-10-13).

- ^ Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) | Data. data.worldbank.org. [2022-03-01]. (原始内容存档于2019-06-12).

- ^ World Bank Open Data. World Bank Open Data. [2024-05-20]. (原始内容存档于2023-05-26).

- ^ Value of 1985 Indian Rupees today | India Inflation Calculator. [2023-10-16]. (原始内容存档于2023-10-17).

- ^ The Economic Situation in 1986-87 (PDF). Ministry of Finance, Government of India. [2023-10-16]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-15).

- ^ Press Release:Press Information Bureau. [2025-02-18]. (原始内容存档于2024-11-11).

- ^ Kundu, Rhik. Indian economy to grow close to 7% in FY25, hit $7 trillion by 2030: FinMin. Mint. 2024-01-30 [2025-02-18]. (原始内容存档于2025-01-21).

- ^ GDP by Sector– India FY2020-21. statisticstimes.com. [2021-10-03]. (原始内容存档于2021-10-03).

- ^ 152.0 152.1 152.2 What India's labour force and national income data tell us about jobs shifting from agriculture. [2024-01-15]. (原始内容存档于2024-01-15).

- ^ Chand, Ramesh; Singh, Jaspal. Workforce Changes and Employment (PDF). NITI Aayog, Government of India. March 2022 [2024-08-19]. (原始内容存档 (PDF)于2024-01-02).

- ^ CIA World Factbook-Area. [2024-01-15]. (原始内容存档于2024-01-05).

- ^ Sengupta, Somini. The Food Chain in Fertile India, Growth Outstrips Agriculture. The New York Times. 2008-06-22 [2010-03-29]. (原始内容存档于2011-05-12).

- ^ India at glance. [2024-01-15]. (原始内容存档于2023-05-26).

- ^ Share of agriculture in India's GDP declined to 15% in FY23: Govt. The Economic Times. 2023-12-19 [2024-05-02]. ISSN 0013-0389. (原始内容存档于2025-01-23).

- ^ India – Land and Water Resources at a glance. Central Water Commission, Government of India. [2010-11-18]. (原始内容存档于2010-11-19).

- ^ 159.0 159.1 State-Wise Details of Net Irrigated Area (NIA), Net Sown Area (NSA) And Percentage of NIA To NSA (PDF). Ministry of Water Resources, Government of India. [2010-11-18]. (原始内容 (PDF)存档于2011-07-21).

- ^ 160.0 160.1 Cashew industry : Challenges and Opportunities (PDF). [2016-03-22]. (原始内容存档 (PDF)于2016-05-28).

- ^ Ranking Of Countries With The Most Cattle | India had the largest. www.nationalbeefwire.com. [2024-05-02]. (原始内容存档于2025-01-13).

- ^ Major Food And Agricultural Commodities And Producers – Countries By Commodity. FAO. [2009-12-12]. (原始内容存档于2012 -03-28).

- ^ Cashew Nut Industry India: Cashew Manufacturers And Exporters In India| IBEF. India Brand Equity Foundation. [2024-05-02] (英语).

- ^ Agriculture statistics at a glance (PDF). [2024-01-15]. (原始内容存档 (PDF)于2024-01-15).

- ^ Department of Agriculture & Farmer Welfare. [2024-01-15]. (原始内容存档于2024-01-15).

- ^ India: Priorities for Agriculture and Rural Development. World Bank. [2011-01-08].

- ^ Panagariya 2008,第318页

- ^ Datt & Sundharam 2009,第502页

- ^ Agriculture production to double with Rs 80000 crore irrigation scheme, others: Nitin Gadkari. Daily News and Analysis. [2016-06-22]. (原始内容存档于2017-05-07).

- ^ India's Food Transportation Ordeal. The Wall Street Journal. 2013-01-11 [2017-03-13]. (原始内容存档于2017-04-22).

- ^ Dewan, Neha. Taking a cue from China: How India can help SMEs flourish and prosper. The Economic Times. 2021-02-15 [15 March 2024]. (原始内容存档于2024-03-15).

- ^ Micro sector should become the key employment generator in the country: Report. 2023-01-15 [2024-03-15]. (原始内容存档于2024-03-15).

- ^ Budget 2023: Govt's mega push for MSME, announces revamped credit guarantee scheme worth Rs 9,000 crore. February 2023 [2024-03-19]. (原始内容存档于2024-03-19).

- ^ Times, Equipment. India Construction Equipment Market: Current Status and Outlook. Equipment Times. 2024 -01-05 [2025-02-18]. (原始内容存档于2025-02-22).

- ^ Times, Equipment. Charging Ahead: The Surging Popularity of Electric Machinery. Equipment Times. 2024-02-09 [2025-02-18]. (原始内容存档于2024-09-07).

- ^ Metals & Mining Industry in India: Overview, Market Size & Growth | IBEF. India Brand Equity Foundation. [2024-05-02]. (原始内容存档于2025-02-26) (英语).

- ^ In new India, leveraging the country's great mineral potential. Hindustan Times. 2021-04-07 [2024-05-02]. (原始内容存档于2024-05-02) (英语).

- ^ 178.0 178.1 Mining 互联网档案馆的存档,存档日期2014-08-09. Chapter 15, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Govt of India (2011)

- ^ Emerging economies and India's mining industry 互联网档案馆的存档,存档日期2014-07-27[日期不符]. Ernst & Young (2014)

- ^ 180.0 180.1 180.2 180.3 Development of Indian Mining Industry 互联网档案馆的存档,存档日期2014-07-01. FICCI (2012), pp 12–14

- ^ Mining 互联网档案馆的存档,存档日期2014-08-09. Chapter 15, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Govt of India (2011), pp 205

- ^ World Steel Figures in 2013 互联网档案馆的存档,存档日期2013-11-01. World Steel Association (2014), pp 9

- ^ Aluminum 互联网档案馆的存档,存档日期2017-04-27. USGS, U.S. Government (2014)

- ^ Mines 互联网档案馆的存档,存档日期2014-02-13. Business Knowledge Resources, Government of India (2013)

- ^ Unlocking the Potential of the Indian Minerals Sector 互联网档案馆的存档,存档日期2014-04-18. Ministry of Mines, Govt of India (November 2011)

- ^ India replaces Japan as second top steel producer: Worldsteel – ET Auto. [2023-04-13]. (原始内容存档于2023-04-11).

- ^ Production of Steel. [2023-10-16]. (原始内容存档于2023-06-01).

- ^ Agarwal, Mehak. Steel industry can steer India towards $5 tn economy by 2025: EY-CII report. businesstoday.in. 2021-12-02 [2023-07-06]. (原始内容存档于2023-07-07).

- ^ Top ten large oil refineries 互联网档案馆的存档,存档日期2014-07-11[日期不符]. Hydrocarbon Technologies (September 2013)

- ^ Indian Chemical Industry 互联网档案馆的存档,存档日期2014-07-27. IBEF, Ministry of Commerce and Industry, Government of India (March 2014)

- ^ Indian Chemical Industry 互联网档案馆的存档,存档日期2013-11-02. IBEF, Ministry of Commerce and Industry, Government of India (August 2013)

- ^ Chemicals Industry and Exports. ibef.org. [2020-06-22]. (原始内容存档于2021-01-13).

- ^ Pro-growth environment pays off for Indian chemical companies | KPMG Belgium. KPMG. 2018-03-13 [2019-08-15]. (原始内容存档于2019-08-15).

- ^ Chemical industry may reach USD 304 billion by FY25: Report. The Economic Times. 2018-10-07 [2019-08-15]. (原始内容存档于2019-08-15).

- ^ 195.0 195.1 195.2 BENCHMARK REPORT 2017 – INDI (PDF). World Travel and Tourism Council. [2018-04-11]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12).

- ^ Top 15 Fertilizer Companies in India: Nurturing Agricultural Growth. 8 June 2023 [2023-08-17]. (原始内容存档于2023-08-17).

- ^ India gains global prominence in agrochemicals export. sundayguardianlive.com. 2023-05-28 [2023-07-28]. (原始内容存档于2023-07-28).

- ^ S. Saini, P. India Emerges as Global Powerhouse in Agrochemical Exports, Setting New Industry Standards. krishijagran.com. [2023-07-28]. (原始内容存档于2023-07-28).

- ^ Rolling Stock & Systems - Emerging Business Opportunities in India | Metro Rail Today. [2024-03-12]. (原始内容存档于2023-03-24).

- ^ Railways' passenger revenues stagnate over the last decade, growth below nominal GDP. 2024-02-09 [2024-03-12]. (原始内容存档于2024-03-12).

- ^ News Desk, RailPost. Indian Railways Revises FY23 Rolling Stock Production Plan, Will Boost Output To 8,000+ Coaches. RailPost.in. 2022-02-22 [2023-07-11]. (原始内容存档于2023-07-11).

- ^ Race on to Meet Vande Bharat Targets. 2023-03-10 [2023-06-23]. (原始内容存档于2023-06-23).

- ^ Vande bharat: 400 Vande Bharat trains: Rs 40,000 crore business opportunity and jobs - the Economic Times. The Economic Times. 2022-02-03 [2023-09-25]. (原始内容存档于2023-09-29).

- ^ Mission Electrification to save railways power bill by Rs 10K crore. The New Indian Express. 2016-11-04 [2023-04-18]. (原始内容存档于2023-04-11).

- ^ Railways on track to meet target of 100% electrification by Dec. 2023-07-28 [2023-10-04]. (原始内容存档于2023-10-06).

- ^ DFC – as revolutionary as the Golden Quadrilateral (PDF). Indian Railways. [2016-09-13]. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-06).

- ^ Dedicated Freight Corridors: Paradigm Shift Coming in Indian Railways' Freight Operations. Press Information Bureau. [13 September 2016]. (原始内容存档于3 January 2017).

- ^ Jacob, Nidhi. Did Atal Bihari Vajpayee First Launch The Delhi Metro ?. factchecker.in. 2020-12-31 [2023-07-03]. (原始内容存档于2023-07-03).

- ^ Metro corridors in tier-II cities led to 8-10% increase in land prices: JLL. 2022-06-27 [2023-06-23]. (原始内容存档于2023-04-16).

- ^ India becomes fourth largest aviation market in the world. Media India Group. 2017-04-21 [2017-10-14]. (原始内容存档于2017-10-15).

- ^ 211.0 211.1 Potential and Challenges of Indian Aviation. IATA. [2018-11-26]. (原始内容存档于2018-11-26).

- ^ Aviation, Make in India, [2016-11-18], (原始内容存档于2015-11-01)

- ^ Civil aviation sector on upswing, 75 airports built in 10 years, says Jyotiraditya Scindia. The Economic Times. 2024-01-12 [2024 -03-19]. (原始内容存档于2024-03-19).

- ^ 存档副本. [2025-02-18]. (原始内容存档于2025-01-27).

- ^ Cochin Shipyard to build autonomous electric vessels for ASKO Maritime.

- ^ India overtakes APAC countries Australia, Japan, Singapore, Hong Kong in data centre capacity. 2024-05-16 [2025-02-18]. (原始内容存档于2024-06-08).

- ^ CTRLS to set up its third & largest data centre in Hyderabad. The Times of India. 2022-03-22.

- ^ Indian cloud sector generates startup as well as big tech interest. 2023-07-11 [2025-02-18]. (原始内容存档于2025-01-26).

- ^ Telecom sector share in GDP marginally up at 1.94% in FY15 & Updates at Daily News & Analysis. Daily News and Analysis. 2015-12-23 [2017-11-02]. (原始内容存档于2017-03-11).

- ^ The Indian Telecom Services Performance Indicators January – March, 2016 (PDF). Telecom Regulatory Authority of India. 2016-08-05 [29 November 2016]. (原始内容 (PDF)存档于2016-11-30).

- ^ Indian Readership Survey 2012 Q1 : Topline Findings (PDF). Media Research Users Council. Growth: Literacy & Media Consumption. [2012-09-12]. (原始内容 (PDF)存档于2014-04-07).

- ^ Telecom Subscription data, May 2016 (PDF) (新闻稿). TRAI. 2016-05-18 [2016-07-14]. (原始内容 (PDF)存档于2016-06-15). 已忽略未知参数

|df=(帮助) - ^ Ministry wise Summary of Budget Provisions, 2022–23 (PDF). Ministry of Finance, Government of India. [2022-02-03]. (原始内容存档 (PDF)于2022-02-02).

- ^ Pandit, Rajat. India's weapon imports fell by 33% in last five years but remains world's second-largest arms importer. The Times of India. 2021-03-16 [2022-04-26]. (原始内容存档于2023-06-07) (英语).

- ^ India's defence exports reach ₹15,920 cr in 2022–23, tenfold jump in 6 years. April 2023 [2023-04-13]. (原始内容存档于2023-04-12).

- ^ BP Statistical Review 2016 (PDF). [2016-05-29]. (原始内容 (PDF)存档于2016-10-20).

- ^ 227.0 227.1 CIA – The World Factbook – India. CIA. 2007-09-20 [2007-10-02]. (原始内容存档于2021-03-18).

- ^ Datt & Sundharam 2009,第104页

- ^ 229.0 229.1 Indian Petroleum & Natural Gas Statistics, 2014–15 (PDF). [2016-1-19]. (原始内容 (PDF)存档于2014-12-05). 已忽略未知参数

|df=(帮助); - ^ Reliance Net Beats Estimate After Boosting Natural Gas Sales. Bloomberg BusinessWeek. 2010-01-27 [2010-04-05]. (原始内容存档于2011-09-15).

- ^ BP Statistical Review of world electric energy, 2015 (PDF). [2015-06-17]. (原始内容 (PDF)存档于2015-07-04). 已忽略未知参数

|df=(帮助) - ^ Vidyut Pravah – See FAQ section for more information. [2016-06-03]. (原始内容存档于2016-10-13).

- ^ All India Installed Capacity (In MW) Of Power Stations (PDF). [2016-06-09]. (原始内容 (PDF)存档于2016-07-05). 已忽略未知参数

|df=(帮助) - ^ Inventory of Coal Resources of India. Ministry of Coal, Government of India. [2010-11-18]. (原始内容存档于2010-04-19).

- ^ Uranium shortage holding back India's nuclear power drive. Mint. 2008-06-30 [2010-04-05]. (原始内容存档于2010-12-03).

- ^ Subramanian, T. S. Massive uranium deposits found in Andhra Pradesh. The Hindu (Chennai, India). 2011-03-20 [2014-02-19]. (原始内容存档于2012-10-24).

- ^ Thakur, Monami. Massive uranium deposits found in Andhra Pradesh. International Business Times (US). 19 July 2011 [2014-02-19]. (原始内容存档于2017-10-18).

- ^ Bedi, Rahul. Largest uranium reserves found in India

. The Telegraph (New Delhi, India). 2011-07-19. (原始内容存档于2022-01-10).

. The Telegraph (New Delhi, India). 2011-07-19. (原始内容存档于2022-01-10).

- ^ Availability of Thorium. Press Information Bureau, Government of India. 2011-08-10 [2012-03-27]. (原始内容存档于2012-09-10).

- ^ Bush signs India-US nuclear deal into law. Mint. 9 October 2008 [2010-04-05]. (原始内容存档于2020-07-20).

- ^ 241.0 241.1 Basic Road Statistics of India 2013–14 and 2014–15. Ministry of Road Transport & Highways. [12 November 2016]. (原始内容存档于2018-02-11).

- ^ India Transport Sector. World Bank. [2016-11-29]. (原始内容存档于2015-11-19).

- ^ National Highway Development Project (NHDP). NHAI, Ministry of Roads Transport, Govt of India. July 2014. (原始内容存档于15 May 2016).

- ^ Annual report 2010–2011. Ministry of Road transport and highways. [2012-02-07]. (原始内容存档于2012-01-24).

- ^ India Infrastructure Summit 2012 Ernst & Young (2013), pp 4 互联网档案馆的存档,存档日期2014-07-27.

- ^ Ports 互联网档案馆的存档,存档日期2014-08-21. Business Resources, Govt of India (2013)

- ^ Airports 互联网档案馆的存档,存档日期2014-06-18. AAI, Govt of India (2013)

- ^ LIST OF LICENSED AERODROME 互联网档案馆的存档,存档日期2019-09-26. Directorate General of Commercial Aviation, Govt of India (May 2014)

- ^ Indian Real Estate Industry. ibef.org. [2019-06-22]. (原始内容存档于2022-03-15).

- ^ 'India to become 3rd largest construction market in 3 years'. livemint.com. 2023-04-15 [2023-07-03]. (原始内容存档于2023-07-03).

- ^ Over 80 million people worked under MGNREGA in FY24, shows data. [2025-02-18]. (原始内容存档于2025-02-15).

- ^ Power plant profile: KSEB- Kerala Dam Wind Farm, India. 2023-04-27.

- ^ Datt & Sundharam 2009,第858页

- ^ Datt & Sundharam 2009,第838–839页

- ^ Ghosh, Jayati. Bank Nationalisation: The Record. Macroscan. Economic Research Foundation. 2005-07-21 [2011-01-11]. (原始内容存档于2005-10-23).

- ^ Datt & Sundharam 2009,第839–842页

- ^ Datt & Sundharam 2009,第334–335页

- ^ Farrell, Diana; Susan Lund. Reforming India's Financial System (PDF). United Nations Public Administration Network. [11 January 2011]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-03).

- ^ Datt & Sundharam 2009,第854–855页

- ^ Arpita Mukherjee; Tanu M. Goyal. Employment Conditions in Organised and Unorganised Retail: Implications for FDI Policy in India. Journal of Business and Retail Management Research. April 2012, 6 (2). doi:10.24052/JBRMR/97 (不活跃 2024-11-01).

- ^ Dikshit, Anand. The Uneasy Compromise – Indian Retail. The Wall Street Journal. 2011-08-12 [2022-04-30]. (原始内容存档于2022-04-30).

- ^ Retail Industry in India – Indian Retail Sector, Market Size. [2022-04-30]. (原始内容存档于2022 -05-09).

- ^ NASSCOM press release 互联网档案馆的存档,存档日期2022-04-30. NASSCOM. 2021-03-08. Retrieved 2022-11-29

- ^ Winning the Indian consumer. McKinsey & Company. 2005 [2012-06-28]. (原始内容存档于2013-01-26).

- ^ Majumder, Sanjoy. Changing the way Indians shop. BBC News. 2011-11-25 [2018-06-22]. (原始内容存档于2018-11-01).

- ^ The Indian Kaleidoscope – Emerging trends in retail 互联网档案馆的存档,存档日期2013-02-28. PWC (2012)

- ^ Successful Innovations in Indian Retail 互联网档案馆的存档,存档日期2014-08-08. Booz Allen & PwC (February 2013)

- ^ Retail industry in India. ibef.org. [2019-06-22]. (原始内容存档于2021-02-21).

- ^ Market Realist. marketrealist.com. 2019-01-07 [2019-01-27]. (原始内容存档于2019-01-28).

- ^ 270.0 270.1 Retailing in India: Unshackling the chain stores. The Economist. 2008-05-29 [2010-01-10]. (原始内容存档于2008-10-06).

- ^ Sharma, Amol; Mukherji, Biman. Bad Roads, Red Tape, Burly Thugs Slow Wal-Mart's Passage in India. The Wall Street Journal. 2013-01-12 [2017-03-13]. (原始内容存档于2017-04-23).

- ^ Travel & Tourism Economic Impact 2018 India (PDF). World Travel and Tourism Council. [2017-03-22]. (原始内容 (PDF)存档于2018-03-22).

- ^ Team, BS Web. India attracted 10 mn foreign tourists in 2017, sports to bring more. Business Standard India. 2018-1-0-17 [11 February 2018]. (原始内容存档于2018-02-15).

- ^ India Tourism Statistics at a Glance 2015 (PDF). Ministry of Tourism. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-10).

- ^ 275.0 275.1 India's tourism performance 互联网档案馆的存档,存档日期2014-08-08. United Nations World Tourism Organization (2013)

- ^ Yearbook of Tourism Statistics, Data 2008 – 2012, 2014 Edition 互联网档案馆的存档,存档日期2018-12-01. United Nations World Tourism Organization (2014)

- ^ RN Pandey, Inbound Tourism Statistics of India 互联网档案馆的存档,存档日期2016-05-28. Ministry of Tourism, Govt of India (2012)

- ^ Mudur, Ganapati. Hospitals in India woo foreign patients. British Medical Journal. June 2004, 328 (7452): 1338. PMC 420282

. PMID 15178611. doi:10.1136/bmj.328.7452.1338.

. PMID 15178611. doi:10.1136/bmj.328.7452.1338.

- ^ Medical Tourism draws Americans to India. The Washington Times. 2013-08-18 [2014-07-30]. (原始内容存档于2014-08-11).

- ^ Indian medical tourism industry to touch $8 billion by 2020: Grant Thornton – The Economic Times. The Economic Times. [2016-04-16]. (原始内容存档于2017-03-18).

- ^ Promotion of Medical Tourism. Press Information Bureau. [2016-04-28]. (原始内容存档于2016-10-11).

- ^ Decoding the Indian wedding business. 2024-06-09 [2025-02-18]. (原始内容存档于2024-08-13).

- ^ Story in Numbers: Big Fat Indian Wedding. 2024-11-09.

- ^ 284.0 284.1 PTI. Streaming will rake in Rs 21,000 crore by 2026, more than Indian film industry: Report. cnbctv18.com. 2022-06-23 [2023-07-03]. (原始内容存档于2023-07-03).

- ^ 'Modi Mania' propels India's stock market into world's top 10. Financial Times. 2014-05-22 [2014-07-28]. (原始内容存档于2023-11-09).

- ^ BSE Ltd. (Bombay Stock Exchange) – Live Stock Market Updates for S&P BSE SENSEX, Stock Quotes & Corporate Information. BSEIndia.com. [2017-11-02]. (原始内容存档于2017-01-28).

- ^ WFE. (原始内容存档于2014-08-17).

- ^ 288.0 288.1 EY Global IPO Trends Global IPO Trends Q4 2013 互联网档案馆的存档,存档日期2015-09-24. Ernst & Young (2014)

- ^ Listing abroad sans domestic IPO set to be a reality soon. Business Standard. 2013-07-28 [2014-07-28]. (原始内容存档于2017-08-01).

- ^ World Bank Open Data. World Bank Open Data. [2024-01-23]. (原始内容存档于2023-05-26).

- ^ Srinivasan, T.N. Economic Reforms and Global Integration (PDF). Economic Growth Center, Yale University. 2002-01-17. 2002 [2009-06-21]. (原始内容 (PDF)存档于2009-03-26).

- ^ Panagariya 2008,第27–29页

- ^ Datt & Sundharam 2009,第747–748页

- ^ Panagariya 2008,第109页

- ^ 295.0 295.1 Trade profiles-India. World Trade Organization. [2012-02-07]. (原始内容存档于2016-05-20).

- ^ 296.0 296.1 296.2 Human Development Index (HDI). hdr.undp.org. HDRO (Human Development Report Office) United Nations Development Programme. [2019-12-11]. (原始内容存档于2019-12-15).

- ^ Datt & Sundharam 2009,第757页

- ^ Imports and Exports Databank. Ministry of Commerce and Industry, Government of India. [2010-04-05]. (原始内容存档于2018-11-22).

- ^ India's Foreign Trade: November 2010 (PDF). Press Release. Ministry of Commerce and Industry, Government of India. 2011-01-03 [2011-01-11]. (原始内容 (PDF)存档于2011-01-24).

- ^ India & the World Trade Organization. Embassy of India. [2005-07-09]. (原始内容存档于2005-06-13).

- ^ India moves up to 43rd place on competitiveness; Singapore reaches top. Moneycontrol. 2019-05-29 [2019-05-29]. (原始内容存档于2019-05-29).

- ^ Datt & Sundharam 2009,第763–765页

- ^ Economic Survey 2010,第127–129页.

- ^ 304.0 304.1 V. Ramakrishnan. Rupee Rally Falters as Oil Rises to Two-Year High. Bloomberg BusinessWeek. 2010-12-07 [2011-01-11]. (原始内容存档于2011-01-11).

- ^ Economic Survey 2010,第127页.

- ^ 2013 Annual Report 互联网档案馆的存档,存档日期2014-08-10. Ministry of Commerce, Govt of India (2013)

- ^ India's trade deficit with China mounts to $ 31.42 bn. The Economic Times. 2014-01-10 [1 August 2014]. (原始内容存档于5 March 2016).

- ^ Gourab Das. The lesser-known tale of India's trade with two giants: US and China. The Economic Times. 2024-11-28 [202501-11-]. (原始内容存档于2025-02-15).

- ^ Economic Survey 2010,第142–144页.

- ^ Master Circular on External Commercial Borrowings and Trade Credits (PDF). Reserve Bank of India. [2011-01-11]. (原始内容存档 (PDF)于2012-09-17).

- ^ Weekly statistical supplement. Reserve Bank of India. [2022-12-02]. (原始内容存档于2019-03-29).

- ^ Economic Survey 2010,第132页.

- ^ UK to end financial aid to India. Financial Times. 2012-11-09 [2014-08-01]. (原始内容存档于2023-11-09).